39.鎮懐石八幡宮(ちんかいせきはちまんぐう)

福岡県糸島市二丈深江2143-1

深江神社からしばらく歩いて、鎮懐石八幡宮に参拝。小高い丘の上に拝殿があり、そこからの眺めは素晴らしかったです。

鎮懐石とは、神功皇后が臨月で大陸出兵に向かう際、安産を祈り身に付けられた石のことで、その石をここに納めた、と日本書紀に記されているそうです。

参拝のため丘の上の拝殿に向かって階段を登って行くと中、ジムグリと思われる蛇が参道を横切りました。蛇を見るのは久しぶりです。幸運を呼ぶのであればよいのですが。しかし、残念ながら宮司さんが留守でした。奥様が対応してくださり、御朱印だけを押してもらい、奥様からいろいろなお話を伺いました。なかなか神社を維持していくのも大変なようです。がんばってください。

2014年3月8日、1年半ぶりに参拝、今回は宮司さんもご在宅で御朱印を頂くことができました。奥さまは、前回の訪問を覚えていませんでしたが、相変わらず温かく対応してくださいました。写真も追加しています。

久しぶりにホームページを覗いてみると、参拝当時大学生だった息子さんに代替わりして盛り上げているようです。御朱印も派手になっており、また参拝したいなぁと思いました。

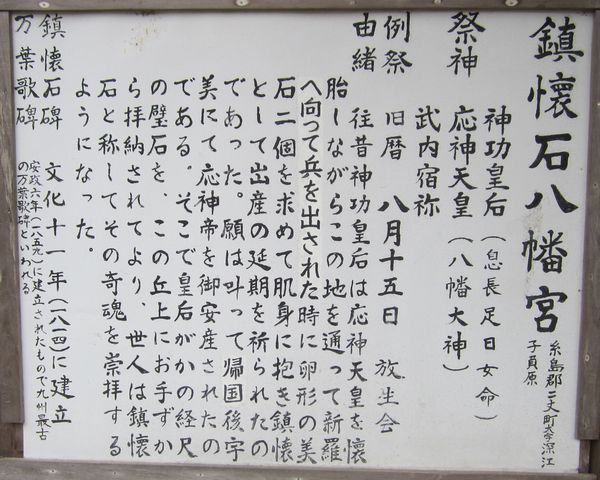

創 建

約1800年前の仲哀天皇9年(西暦200年)、神功皇后(息長足日女命)は応神天皇を懐妊しながらこの地を通って戦地に兵を出された時に、卵型の美しい二個の石を肌身に抱き、出産の延期を祈って御腹と御心を鎮懐(しずめ)られた。願いは叶って帰国後、宇美の里で応神帝をご安産なされた。帰路、神功皇后が経尺の璧石を、子負ヶ原の丘上にお手ずから拝納されてより、世の人は鎮懐石と称してその奇魂(くしみたま, 霊石)を崇拝するようになった。鎮懐石は皇子産石(みこうみいし, みこうぶいし)とも呼ばれ、長い歴史の中で子宝・安産の信仰が受け継がれてきた。

御祭神

神功皇后(じんぐうこうごう)

応神天皇(おうじんてんのう)

武内宿祢(たけのうちのすくね)

御神徳

子授け安産、武運、勝負運、開運、導き、道開き、海上/航海安全、交通/旅行の安全