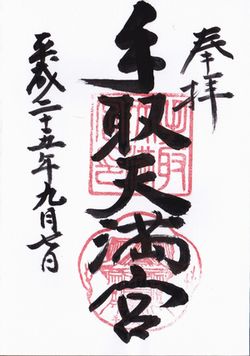

240.手取天満宮(てどりてんまんぐう)

熊本市内神社巡り、10社めは手取天満宮です。拝殿の社額は菅原神社となっていました。熊本は、細川家が菅原道真を崇拝していたため、天満宮、菅原神社が沢山あるのだそうです。御朱印を対応してくださった宮司さんはとても気さくな方でした。

創建/由緒(ホームページより抜粋)

後光明天皇の御代 承応年間(西暦1650年頃)手取被分町の住人肥後藩士 平井勘右衛門正恒はかねてより天満宮を崇敬し、或る夜菅公が枕に立たれこの家の井戸にきていることを告げられ、翌朝邸内の井底より尺余の天神尊像を得て、一宇を創祀し鎮祭。宝永五年三月平井家大火に罹り焼亡の砌、神祠も延焼。近くの鎮護山長安寺境内の梅の樹より夜々光明を放つ徴があった。寺僧之を怪しみ梅の樹の下に至れば天神様の尊像厳然として出現された。僧かしこみて使いを出し、平井氏は年来の信徒等を率いて来たがその奇瑞を感じ、元の如く邸内に復祭を議れしが火災を遁れてこの地に来られし故に、この長安寺境内に鎮祭されることとなった。その後七十余年月を経て、安永七年七月二十八日再び大火が起こり寺塔悉く回禄となりしも神祠はこれを免れた。

明治の初め、神社区画改正の際、熊本五小区中の氏神社に定められ大正の御代に地方官より市内幣饌料供進の神社に指定された。昭和二十年七月一日の熊本大空襲では戦災にあうことなく、厳として残り奇しき由緒多く学業成就、厄除開運、鎮火の神として城東校区の氏子を始め多くの崇敬者に崇敬されている。

昭和初期までは毎年一月二十五日の初天神の祭典には菅公出現の井より若水がお供えされていた。

御祭神

菅原道真公(すがわらのみちざねこう)

御神徳

学業成就、厄除開運、鎮火の神

右側の狛犬さんはきにかくれていました。