228.黒髪神社(くろかみじんじゃ)

佐賀県武雄市山内町大字宮野1093-2

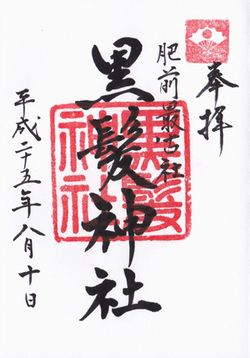

佐賀方面、車での神社めぐり、8社めは武雄市にある黒髪神社。カーナビに頼っていたため気がつきませんでしたが、淀姫神社から陶山神社に向かう途中すぐそばを通っていました。黒髪神社は、黒髪山の山頂に上宮があり今回参拝した下宮神社は麓にあります。ここは、なぜか2拝3拍手1拝でした。肥前で一番古い神社で、流鏑馬が有名のようです。社殿横に住居を兼ねた社務所があり、御朱印をお願いすると、丁寧に対応してくださり、本殿にて記載押印してくださいました。落ち着いた、手の行き届いた神社でした。

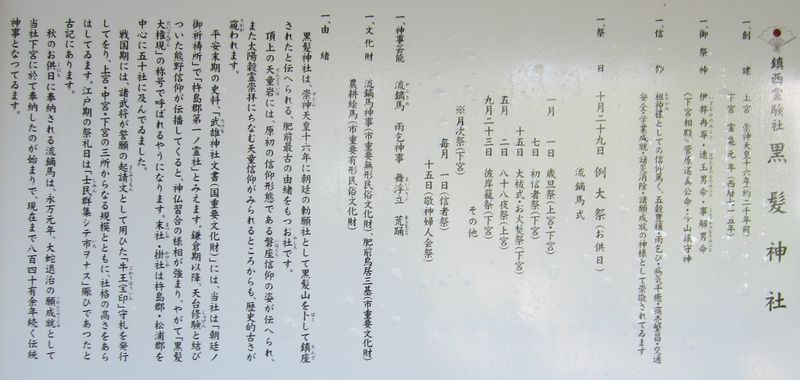

創 建

崇神天皇16年に朝廷の勅願社として黒髮山を卜(ぼく)して鎮座されたと伝えられる、肥前最古の由緒を持つお社です。

由 緒(ホームページより抜粋)

「クロカミ」の名称は、岩上に鎮まる神の座(くら)または龍神「クラオカミ神」に由来すると考えられています。山頂の「天童岩」には、磐座信仰や太陽穀霊崇拝に基づく天童信仰が見られ、古代信仰の姿を今に伝えています。平安末期の史料『武雄神社文書』(国重要文化財)には、当社が「朝廷の御祈祷所」で「杵島郡第一の霊社」として記録されています。鎌倉時代以降、天台修験と結びついた熊野信仰の影響を受け、神仏習合が進み「黒髮大権現」と称されるようになりました。御祭神の伊奘冉尊・速玉男命・事解男命の本地仏とされる薬師如来・阿弥陀如来・千手観音は、熊野修験に関わる存在であり、当社は熊野信仰の伝播拠点ともなり、杵島郡・松浦郡を中心に50社の末社・掛社が広がりました。戦国期には武将たちが「牛王宝印」の守札を起請文として用い、上宮・中宮・下宮からなる社格の高さを示していました。江戸時代には真言宗の影響が強まり、西光密寺や大智院との習合が進みました。当時の祭礼は「士民群集して市をなす」ほどの賑わいであったと古記に記されています。明治維新後、神仏判然令により神社本来の姿へ復されました。秋のお供日に奉納される流鏑馬(やぶさめ)は、永万元年(または久寿元年)に源為朝が大蛇退治の祈願成就の報賽として始めたもので、旧暦9月29日(現在は10月29日)に下宮で奉納される伝統神事として、860年以上続いています。

御祭神

闇淤加美(闇龗)神(くらおかみのかみ):黒髮神社原初の神

伊奘冉尊(いざなみのみこと)

速玉男命(はやたまのをのみこと)

事解男命(ことさかのをのみこと)

御神徳

五穀豊穣、雨乞い、病気平癒、商売繁盛、交通安全、学業成就、諸災消除、諸願成就