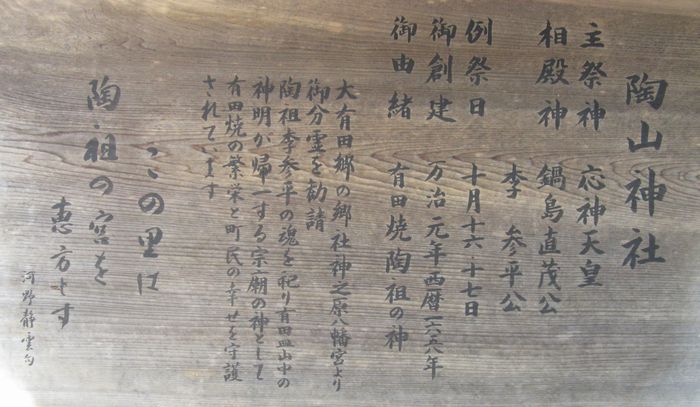

227.陶山神社(すえやまじんじゃ)

佐賀県西松浦郡有田町大樽2丁目5-1

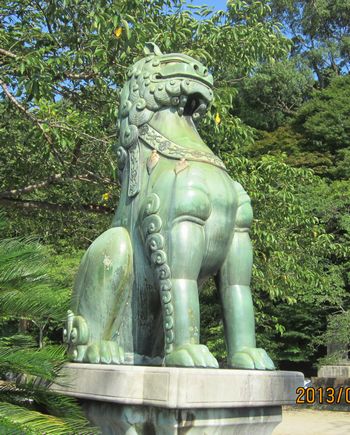

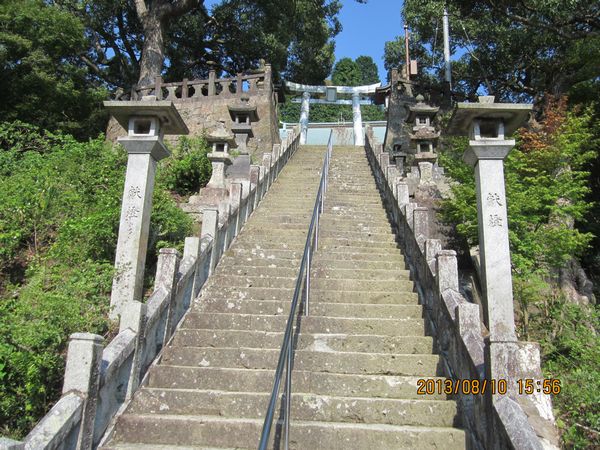

佐賀方面、車での神社めぐり、7社めは焼き物の町、有田市に鎮座する陶山神社です。主祭神は応神天皇ですが、名前に陶の字があるように、有田焼の陶祖神、李参平公を祈念碑として祀っています。神社へ到着する前に有田市の市街地を車で走り抜けましたが、道路の両脇に陶器屋さんがずらりと並び壮観でした。陶山神社は、そんな町並みの中央付近から少し山間に入ったところに鎮座しております。驚いたことに、参道の階段を登ったところにJR佐世保線がはしっていて、境内を鉄道が分断しているような形になっています。電車が通過する時には、まるで境内を電車が走っているように見えます。そんな境内の先に、急峻な階段があり、階段を登ると磁器製の鳥居が迎えてくれます。佐賀の松原神社にあった陶器の鳥居と似ているような気もします。そして、その先には、さすがは有田焼の陶祖神、陶磁器の大釜や、灯篭、そして湊八坂神社や淀姫神社にあった陶器の狛犬とはまた違った、白磁の見事な狛犬、さらには、本殿の欄干も磁器でできていました。お守りや絵馬も陶器製のものがあり、後で知ったのですが、マイお守りとして、名前を入れてくれる陶器のお守りも販売しているそうです。御朱印は、階段下の社務所で頂きました。

創建/由緒

今から400年前の寛永年中に、肥前国松浦郡有田において陶器の原材料となる磁礦が泉山にて発見された。それよりこの地に町が起こり、この地にて陶器製造が年々盛になり、人々の流入も多く繁昌する者が増えた。

有田皿山代官の命により、万治元年葉月十五日松浦郡有田郷有田皿山大樽山に社殿を建て、松浦郡中宗廟大里村の蓮華石正八幡宮より祭神「品(ほむ)蛇(だ)和気(わけの)命(みこと)」を勧請し皿山中の宗廟として当社、「有田皿山宗廟八幡宮」を創建した。

明治四年有田皿山宗廟八幡宮より当地区の総称「陶山」に因み、「陶山神社」と命名された

明治五年社格を村社に列せられた

明治四十年二月十五日神饌幣帛料供進の指定を受ける

明治二十年より磁礦発見し窯業創業の祖である、李氏朝鮮国帰化人参平を奉る事が町民により話し合われ大正十六年祭神に鍋島直茂公を、記念碑に李参平公を奉る

有田の神の帰一する総氏神・陶磁器之神として現在まで、窯元・商人・有田町民を始め多くの方々の崇敬篤く、一般に「やきものの神様」として親しまれております。

御祭神

品蛇和気命(ほんだわけのみこと:応神天皇)

相殿神

鍋島直茂命(なべしまなおしげのみこと)

御神徳

家内安全、商売繁昌、心願成就、健康祈願、安産祈願、窯内安全、成功祈願、身体安全、合格祈願、厄祓い、年祝い、病気平癒

手前はJR佐世保線の線路です。参道を線路が横切っています。

青銅製のようです。

耳が大きく特徴的です。