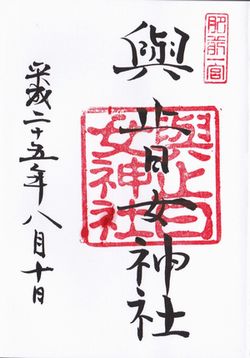

226.淀姫神社(よどひめじんじゃ)

佐賀県伊万里市大川町大川野1973

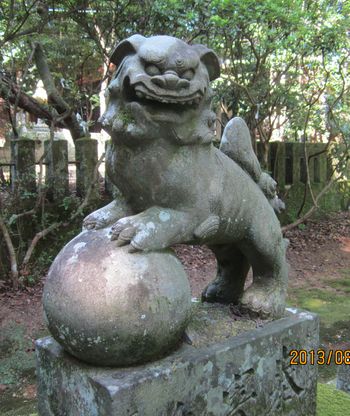

佐賀方面、車での神社めぐり6社めは伊万里市に鎮座する淀姫神社です。呼子から名護屋城跡の県立博物館を見学後、唐津経由で伊万里/有田市方面へ向かいました。創建1450年を迎える古い神社で、明治以前は河上大明神といわれていたそうで、田園風景の山すそに鎮座しておりました。一の鳥居が境内前の田んぼの中に立っているのが不思議です。昔は参道がもっと続いていたのかもしれません。ここは伊万里市、陶器の町、大きな伊万里焼の狛鯱、盗難防止のためか金網で覆われています。また、ここ大川町はかつては唐津藩だったそうで、湊疫神宮と同じ唐津焼の狛獅子もありました。落ち着いた、静かな神社です。御朱印は、境内入り口の社務所を兼ねた宮司さん宅で頂きました。

創 建

第29代欽明天皇の御代24年(563年)

由 緒(ホームページより抜粋)

古くは「末羅県鎮守の霊場」と謳われ「河上大明神」と称されておりました。現在も鳥居の扁額は「河上社」と掲げられています。

與止日女命(ヨドヒメノミコト)を主祭神とし、後代に建御名方神(タケミナカタノカミ)、菅原道真公を合祀しています。長久2年(1041年)、諏訪大明神の神助により眉山の“獅鬼”を退治し、その頭を境内に埋め「埋牛塚」と称し祀られました。

中世には松浦地方一円の尊崇を集め、文明7年(1475年)8月、領主・源治が社殿を再興、天正17年(1589年)、吉志見城主・波多三河守親が社殿を修造、明暦2年(1656年)8月・享保3年(1719年)に社殿を改築、宝暦9年(1759年)7月に社殿を回収して現在に至るとのことです。明治5年の社格制定の際、與止日女命を主祭神とすることから、「淀姫神社」と改称されました。明治42年、町内各地区から多くの神々が合祀され、境内に祀られました。

御祭神

與止日女命(よどひめのみこと)

建御名方神(たけみなかたのかみ)

菅原道真公(すがわらのみちざねこう)

御神徳

五穀豊穣、安産、縁結び、学業成就