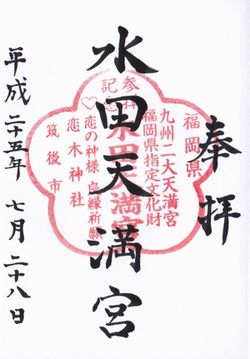

220.水田天満宮・恋木神社(みずたてんまんぐう・こいのきじんじゃ)

福岡県筑後市水田62-1

佐賀方面神社巡り、10社めは水田天満宮・恋木神社です。神崎の仁比山神社から、久留米の水田天満宮まで車での移動です。水田天満宮は菅原道真公を祀った神社で、参道、鳥居、社殿もそれなりに立派でした。ところが、本殿の裏にある境内社の恋木神社、これが何とも現代風というか、全く雰囲気が異なり、神社としてこれでいいのだろうかと思うような神社でした。参道の敷石、鳥居の扁額はハート型、拝殿、鳥居はピンク色、おみくじを結ぶリングは真っ赤なハート型。社名の“恋木”神社からこのようなことになっているのでしょうが、御朱印を頂くときに、巫女さんに水田神社と恋木神社はどういう関係なのですか、と聞いたところ、「水田神社は道真公をお祀りし、恋木神社は、道真公のお気持ちを表したものです。」との返事でした。道真公のお気持ちとは、都の天皇・妻子を思う気持ちのことのようですが、若いカップルや、女性グループがお参りしているところをみると、商売的にはうまくやっているようで、はたして菅原道真公はどう思っていることやら。

創建/由緒(ホームページより抜粋)

水田天満宮は、御祭神 菅原道真公をお祀りいたし鎌倉時代の嘉禄二年(鎌倉時代1226年)に菅原長者大蔵卿為長朝臣が後堀河天皇の勅命により建立し、明治維新までは後堀河天皇勅願所の提灯が御本殿の左右に灯されていました。 御神領は、天文・天正年間には623町余り、豊臣秀吉時代に小早川秀包公(毛利秀包・久留米城主)より 一千石、慶長6年に筑後国主 田中吉政公より 一千石、江戸幕府上使 松倉豊後守重政より 一千石、久留米城主 有馬豊氏公より二百五十石、柳川城主 立花宗茂公より 五十石の寄進があり、総高三千三百石を領有していました。

恋の木神社は、水田天満宮の末社として建立当初(鎌倉時代)より鎮座し、御祭神は「 恋命 」を祀り、全国でも珍しく恋木神社は一社のみです。恋木の「木」は東を意味します。菅原道真公が太宰府で生涯を終える迄、都の天皇・妻子を思う御心は計りしれなかったことでしょう。その思いやりのある道真公の御心をせめて御霊魂だけは慰めようと祀られたと云われております。

御祭神

《水田天満宮》

菅原道真公(すがわらのみちざねこう)

《恋木神社》

恋命(こいのみこと)

御神徳

《水田天満宮》

学業成就・厄除け・災難除け・病気平癒・家内安全・交通安全・商売繁盛

《恋木神社》

良縁幸福・恋むすび

鳥居の扁額、敷石、おみくじ結びから垂れ幕までハートだらけでした。