219.仁比山神社(にいやまじんじゃ)

佐賀県神埼市神崎町的1692

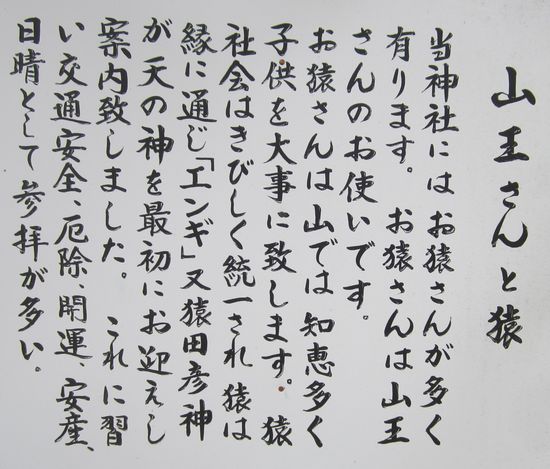

佐賀方面神社巡り、9社めは仁比山神社です。予定には無かったのですが、櫛田宮で待ち合わせた友人が車で連れて行ってくれました。山間の古い神社で、庭園で有名な九年庵の隣に鎮座しています。参道の途中には大きな楠と紅葉が生い茂り、秋の紅葉の時期は見事だろうと創造されます。ここは別名山王様さん、お猿さんは神様のお使いだそうで、いたるところに猿の像がありました。また、医薬の神でもあり、社殿の裏から湧き出る金剛水は内臓の弱い人によいそうで、ご利役のあった方からのお礼のサルの像がたくさん置かれていました。我々が参拝したときにも、大きなポリ容器に何本も汲んで帰る方がいました。私も飲まさせていただきましたが、気温35度を超える猛暑の中、冷たくておいしかったです。仁比山は、仁明天皇の仁、比叡山の比からきているのだそうです。

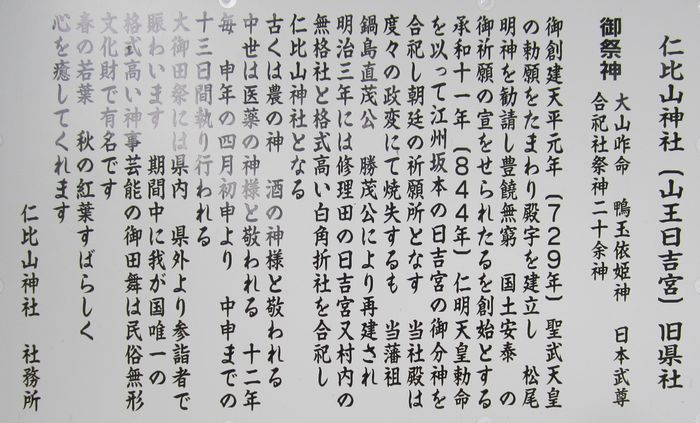

創 建

天平元年(729年)

由 緒(Wikipediaより)

社伝によれば、天平元年(729年)この地に松尾大社を勧請したことを創始とする。その後承和11年(844年)に慈覚大師が唐から戻る際この地に立ち寄り、土中より日吉宮の額を発見したことを朝廷に奏上したところ、比叡の神威を感じた仁明天皇の命により近江坂本の日吉宮の御分神を合祀し朝廷の祈願所とした。そのときにこの地を仁明天皇の「仁」と比叡山の「比山」を併せて「仁比山」としたとされている。従前は日吉神社、日吉社、また神宮寺として仁比山護国寺を併設し、山王権現、山王社と称していた。参道一の鳥居は「山王権現」、二の鳥居は「日吉宮」の扁額。

国司や探題により社領や神田の寄進が行われたとされるが、文書の多くは兵火で失われている。残存する「仁比山神社文書」の古いものでは、正平16年興澄という者が神埼荘の屋地を寄進した記録がある。康正元年に大内教弘、文明17年に少弐政資がそれぞれ社領等を安堵している。永禄2年(1559年)大友宗麟の来攻の際に社殿は焼失したが、佐賀藩藩祖鍋島直茂・初代藩主勝茂親子の援助により再建された。江戸時代には、藩が営繕費用を負担し藩主が祭礼に代参を遣わすなど佐賀藩の庇護を得ており、大門(仁王門)前の鳥居は延宝2年(1674年)鍋島光茂が寄進している。

明治4年(1871年)に神仏分離令により仁比山護国寺と分離し日吉神社となった。この年村社に列せられたが、のち大正5年には県社に列せられている。1910年(明治43年)に仁比山村内の13社を、翌1911年(同44年)9月には村内の白角折社をそれぞれ合祀(神社合祀令)、同年10月に仁比山神社と改称した。なお、白角折社は後に旧地に復座している。

御祭神

大山咋命(おおやまくいのみこと)

鴨玉依姫神(かもたまよりひめのかみ)

日本武尊(やまとたけるのみこと)

御神徳

農業の神、酒の神、薬の神