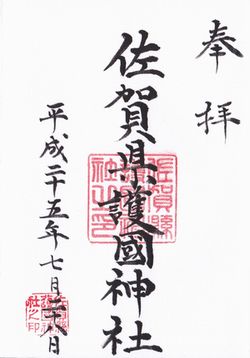

216.佐賀県護国神社(さがけんごこくじんじゃ)

佐賀県佐賀市川原町8-15

佐賀方面神社巡り、6社めは佐賀県護国神社です。与賀神社の前の通りに面して鎮座しています。境内の前に、おそらく、昔はお城の堀の一部と思われる川が流れていて、水遊び場として開放されており、子供たちが涼しそうに遊んでいました。

創建/由緒(佐賀市ホームページより抜粋)

明治3年(1870年)、旧佐賀藩主・鍋島直大公が、戊辰戦争で戦死した藩士78柱を祀ったことに始まり、明治7年以降、佐賀戦争などの戦死者を合祀しました。明治8年に招魂社となり、昭和14年に佐賀県護国神社と改められました。

護国神社は北側と東側を多布施川、西側と南側も水路で画された中に境内が広がります。多布施川に面して石垣と玉垣が巡らされ、東側正面に石造眼鏡橋が架けられ、川へ降りる石段も設けられています。いずれも創建と同時に築造されたと考えられています。

眼鏡橋を渡った境内東側正面には創建と同時に築造されたと考えられている石鳥居が、南側には、昭和13年の刻銘のある石鳥居が建ち、数多くの石灯籠も境内に点在し、中には明治元年や明治3年の刻銘が残されています。また、境内には樹齢約450年の大楠を含む20本余りの楠を見ることができます。これらが石橋や石垣、石鳥居や石灯籠など、各種石造物と一体をなして多布施川の水面に映え、佐賀市の重要な歴史的景観を形成しています。

御祭神

明治維新以降の国難に殉じた佐賀県関係の戦没者および第二次世界大戦後の殉職自衛官、あわせて約3万5千柱

御神徳

国家の平和と安泰、厄除け、家内安全、交通安全