213.龍造寺八幡宮(りゅうぞうじはちまんぐう)

佐賀県佐賀市白山1丁目3-2

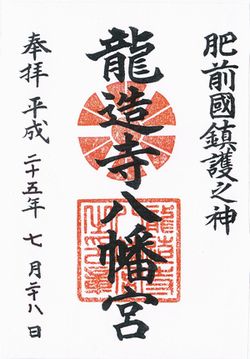

佐賀方面神社巡りの3社めは龍造寺八幡宮、参拝して分かったのですが、楠神社と併設しており、社務所は共通でした。広い境内は、有料の駐車になっており、繁華街の立地を活用しているようです。正面の鳥居がある参道から自転車で入ろうとしたのですが、段差と車止めで入れず、駐車場の入り口から入りました。御朱印は、宮司さんが留守で、宮司の奥様らしき方から、既に記載され日付を入れるだけの御朱印紙を頂きました。印刷物のようです。龍造寺とは、お寺ではなく、鎌倉時代の武家の名前で、龍造寺家の始祖龍造寺南次郎季家が、八幡様を祀って建立した神社だそうです。入り口の石碑は佐賀八幡宮とありました。

創建/由緒(Wikipediaより)

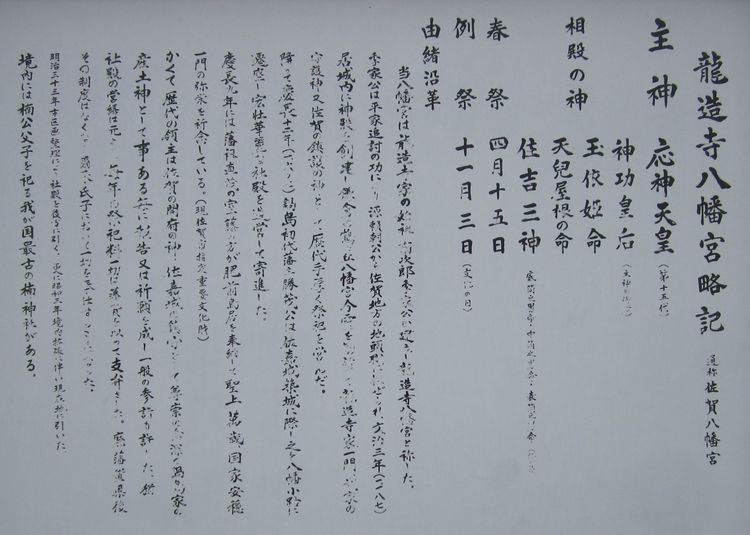

創建は『県神社志要』によれば1187年(文治3年)とされ、龍造寺氏の祖である南次郎季家が佐賀龍造寺村の地頭職となった後に、鎌倉の鶴岡八幡宮の分霊を勧請したとされる。創建当時は同氏の本拠地である村中城本丸内にあったが、慶長年間、鍋島勝茂による佐賀築城の際に現在地近くに遷座した。以来この地は八幡小路と呼ばれたが、1901年(明治34年)頃に境内を北方へ拡張移転したため、現住所は八幡小路ではなくなっている。

龍造寺八幡宮は龍造寺・鍋島両氏の崇敬を集め、慶長9年(1604年)の刻銘を持つ肥前鳥居(佐賀市重要文化財)は鍋島直茂夫人藤女(陽泰院)が献納した。古文書・宝物類も多数あったが、1874年(明治7年)の佐賀の乱の兵火にかかり焼失し、現在は北部九州の大小諸豪族の氏名、宰領町数などが記載された『龍造寺隆信公着到状』など少数が残っている。

神紋は八幡神社ならではの巴紋ではなく、龍造寺氏の十二日足紋と鍋島氏の杏葉紋であることが、神社の性格をよく表していると評されている。

主祭神

応神天皇(おうじんてんのう 誉田別尊)

相殿神

玉依姫命(たまよりひめのみこと)

天児屋根命(あめのこやねのみこと)

住吉三神(すみよしさんしん)

表筒男命(うわつつのおのみこと)

中筒男命(なかつつのおのみこと)

底筒男命(そこつつのおのみこと)

御神徳

出世開運、必勝祈願、武運長久、家内安全、商売繁盛、厄除け、交通安全、学業成就、など