208.阿蘇神社(あそじんじゃ)

熊本県阿蘇市一の宮町宮地

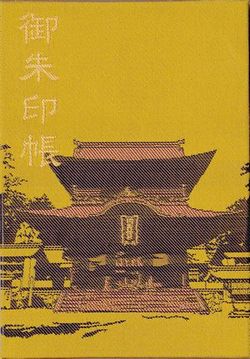

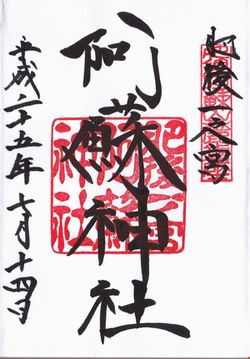

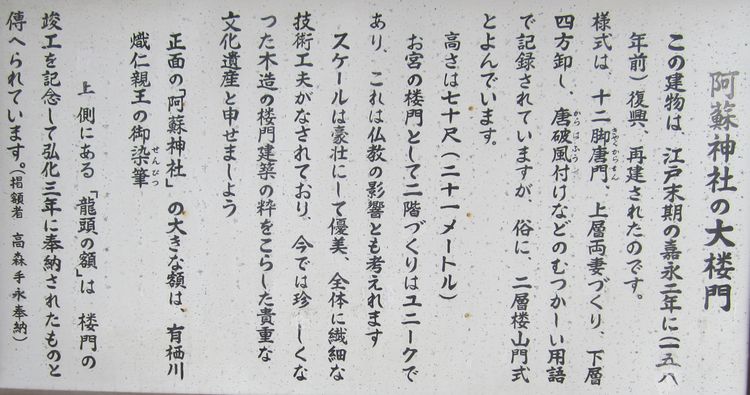

阿蘇山のドライブも兼ねて阿蘇神社に参拝してきました。見事な楼門です。とても古い神社で、社記によると創建は紀元前とのことです。阿蘇神社の大宮司は、一の宮の祭神である健磐龍命(たけいわたつのみこと)を始祖とし、面々受け継がれ現在91代目で、天皇家に次ぐ旧家なのだそうです。熊本県で最初の参拝、御朱印帳を購入しました。

2016年4月14日(木)、16日(土)に発生した2度の震度7の地震により甚大な被害を受け、楼門も全壊してしまいましたが、2023年12月に再建されました。

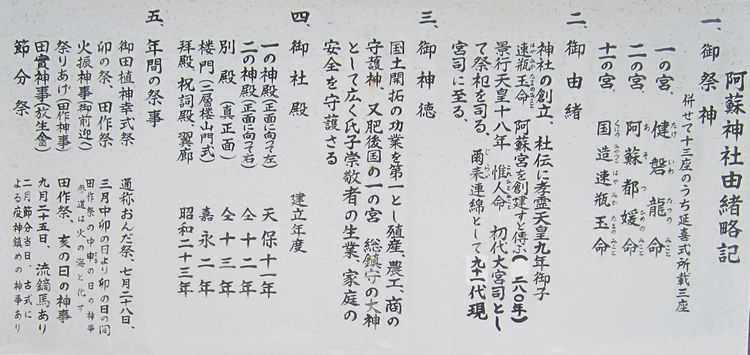

創 建

孝霊天皇9年(紀元前282年)

由 緒(Wikipediaより抜粋)

孝霊天皇(第7代)9年6月、健磐龍命の子で、のちに初代阿蘇国造となる速瓶玉命(十一宮)が、両親を祀ったのに始まると伝える。阿蘇神社大宮司を世襲し、この地方の一大勢力となっていた阿蘇氏は、速瓶玉命の子孫と称している。

国史では、「健磐竜命神」および「阿蘇比咩神」に対する神階奉叙の記事が見え、健磐竜命神は天安3年(859年)に正二位勲五等、阿蘇比咩神は貞観17年(875年)に従三位までそれぞれ昇叙された。

延長5年(927年)に成立した『延喜式神名帳』では、肥後国阿蘇郡に「健磐龍命神社 名神大」および「阿蘇比咩神社」と記載され、健磐龍命神は名神大社に、阿蘇比咩神は式内小社に列している。

中世以降は肥後国一宮とされて崇敬を受け、広大な社領を有していたが、羽柴秀吉(豊臣秀吉)の九州平定の際に社領を没収された。その後、改めて天正15年(1587年)に300町の社地が寄進され、さらに、領主となった加藤清正、熊本藩主として入国した細川氏によって、社領の寄進、社殿の造修が行われた。

明治4年5月14日(1871年7月1日)、近代社格制度において国幣中社に列し、1890年(明治23年)に官幣中社、1914年(大正3年)に官幣大社に昇格した。1931年(昭和6年)11月17日、陸軍特別大演習参加後の昭和天皇が県内を巡幸。阿蘇神社も行幸先の一つとなる。

2016年(平成28年)4月16日に発生した熊本地震により、楼門と拝殿が全壊、境内の3箇所の神殿も損壊した。神社では、国、熊本県、阿蘇市の補助により2016年(平成28年)7月15日から「重要文化財阿蘇神社一の神殿ほか5棟保存修理工事(災害復旧)」として復旧工事を開始。神殿3箇所は2019年(平成31年)3月に復旧工事が完了、拝殿は2021年(令和3年)7月に再建、楼門は2023年(令和5年)12月7日に竣工祭が挙行され、主要社殿の復旧工事は完了した。その後も塀や排水施設など周辺施設の工事を進め、2024年(令和6年)12月20日には楼門わきの透塀(すきべい)と御札所の竣工祭を挙行。地震から8年8カ月を経て、約25億円の総事業費をかけた復旧工事は全て完了した。

御祭神

一宮 健磐龍命(たけいわたつのみこと)阿蘇都彦命神武天皇の孫

二宮 阿蘇都比咩命(あそつひめのみこと) 一宮の妃

他十柱

御神徳

国土開拓の功業を第一とし殖産、農工、商の守護神、また肥後国の一の宮、総鎮守の大神として広く氏子崇敬者の生業、家庭の安全を守護さる。