205.妙見神社(みょうけんじんじゃ)

佐賀県唐津市藤崎通7022

唐津方面神社めぐり、3社めは妙見神社。西唐津駅から歩いて10分程度、小高い丘の上に鎮座しておりました。プレハブの社務所がありましたが不在で御朱印は頂けませんでした。2011年に社務所が火災で焼失してしまったようです。ここの神社の特徴は、狛亀さんが3対もあり、灯篭の上につくられた曲芸をする狛犬像が4対もありました。何てことはない神社なのですが、参道の脇にこれらの狛犬、亀さん、灯篭などが並んでいます。

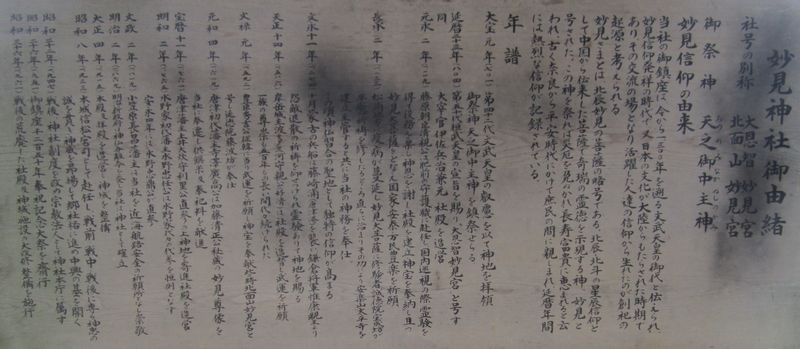

創 建

妙見神社は古代大和時代の西暦701年の大宝元年に文武天皇よりご神地を賜り『天乃御中主神』を鎮祭せられたり。

由 緒(ホームページより抜粋)

妙見信仰は北辰=北斗星・北極星の信仰に始まるものです。太古の昔から太陽・月・星の運行を神秘的なものとして崇められてきました。妙見神社の御祭神 天之御中主命(あめのみなかぬしのみこと)を神格化する北極星は、常に北を指しています。昔から旅人の指針として仰ぎ見られてきたことから、人生の道を導き開いてくれるおみちびきの神として深く信仰されてきました。

西暦804年、平安時代の初期桓武天皇の延歴23年に『大恩智妙見宮』と崇め奉るべく宣旨あり、太宰官、伊佐兵治は社殿を再建す。

西暦1098年、平安時代の末期、堀河天皇の承徳2年に大中臣 藤原資仲は社殿を再建す。

西暦1119年、鳥羽天皇の元永2年8月大中臣藤原朝臣清親公は肥前の守護職に任ぜられ国内巡視の途この松浦妙見の里にて濃霧の為道に迷いし時、忽然として神火が顕れ方角が定まりしにより、直ぐに祠を建立し社宝を奉納され、『妙見大菩薩』と号せられて国の安泰と万民安楽を祈願せられたり。

西暦1586年、後陽成天皇の天正14年領主波多三河守親(好清)は社殿を再建し武運を祈願す。

西暦1869年、明治天皇の明治2年神仏分離令により神社を寺院より独立せられし時、当時有力なる世話人なき為、不幸にして神社明細帳に脱漏されたるも、同3年神祇官より無格社として登録許可あり。

西暦1913年大正2年、境内に在りし信者寄進の『竹の森稲荷社』と『杉の森稲荷社』を合祀し本殿横に社を建立し、大正4年には、本、拝殿を再建す。

西暦2011年(平成23年)7月19日火災により社務所消失

御祭神

天之御中主命(あめのみなかぬしのみこと)

御神徳

人生の道を導き開いてくれるおみちびきの神

病/仕事/商売/恋愛/勝負事/学業/受験をよい方向に導きます。

四の鳥居から拝殿までの参道の両脇には、狛亀さんや屋根の上に狛犬さんが曲芸している灯篭が並んでいました。