199.八所宮(はっしょぐう)

福岡県宗像市吉留3186

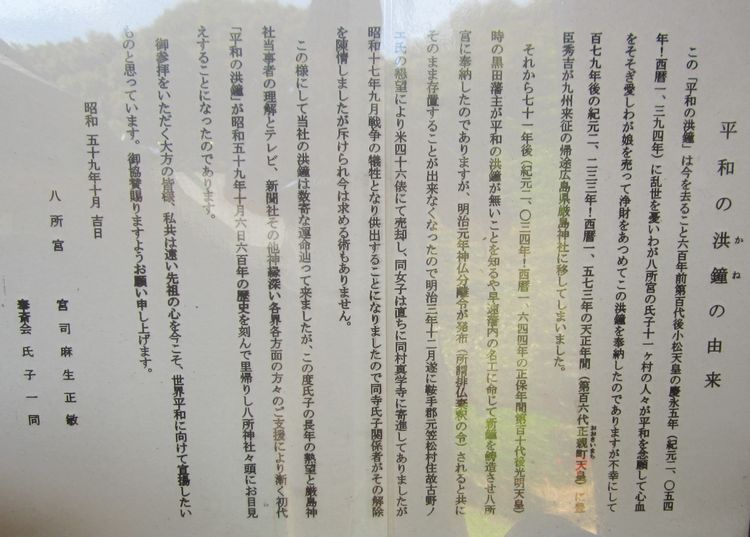

宗像市の八所宮に参拝してきました。一の鳥居からしばらく歩くと、二の鳥居が現われ、正に森が口をあけたような入り口です。本殿までの参道は静寂で、ウグイスの声が聞こえ、三、四、五の鳥居まであるくらい長い参道でした。参拝後、社務所で御朱印をお願いしたのですが、宮司さんが留守にしているとのことで頂けませんでした。対応してくれた神職の方が、申し訳ないと思ったのでしょうか、社務所から出てきていろいろ説明してくれました。「平和の鐘」という釣鐘が展示してあり、これはもともと八所宮にあったもので、秀吉が九州遠征の帰りに持ち去り、広島の厳島神社に奉納してしまったものだそうです。それを里帰りと称して昭和59年に八所宮にもどしてもらったそうですが、そのまま返却せずに置いてあるのだそうです。しかし、厳島神社からは返せと言われているそうで、もうすぐ返すことになっているとのことです。本殿には檻に入った木製の狛犬がありました。これは一度盗難にあったため、二度と盗まれないようにと檻にいれてあるそうです。

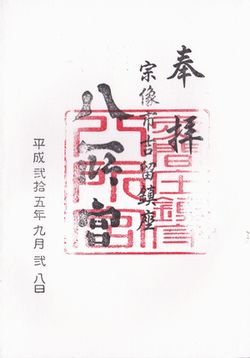

2013年9月28日、2回目の参拝で御朱印を頂くことができました。前回参拝した時に、平和の鐘は厳島神社に帰してしまうとのことでしたが、まだ存在していました。でも、11月6日に返却することになっているそうです。

創 建

天武天皇の白鳳二年(673年)

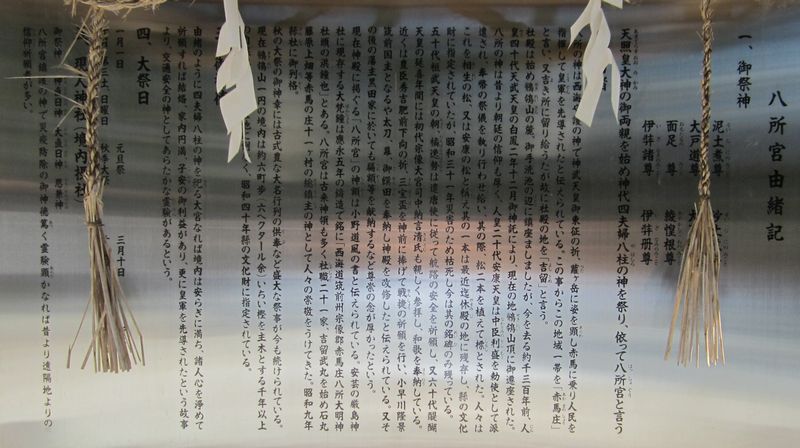

由 緒(掲示板より)

天照皇大神の御両親を始め神代四夫婦八柱の神を祭り、依って八所宮と言う

八所の神は「西海守護の神」で神武天皇御東征の折、羅ヶ岳に姿を顕し赤馬に乗り人民を指揮して皇軍を先導されたと伝えられている。この事からこの地域一帯を「赤馬庄」(あかまのしょう)と言い、又吉き所に留り拾うたが故に社殿の地を「吉留(よしとめ)」と言う。社殿は始め鶺鴒山(せきれいさん)の麓、御手洗池の辺りに鎮座しましたが今を去る約千三百年前、人皇四十代、天武天皇の白鳳二年十二月御神託により、現在の地鶺鴒山頂に御遷座されました。八所の神は昔より朝廷の御信奉も厚く、人皇二十代「安康天皇」は中臣利盛を勅使とし派遣され、奉幣の祭儀を執り行わせ給い、其の際、松二本を植えて標とされた。人々はこれを「相生の松」、又は「安康の松」と称え其の一本は最近迄休殿(やすみじ)の地に残存し、県の文化財に指定されていたが、昭和三十一年災害のために枯死し今は其の銘碑のみ残っている。五十代「垣武天皇」の朝、橘逸勢(たちばなのはやなり)は遣唐使に従って航路の安全を祈願し、又六十代「醍醐天皇」の延喜年間には、初代宗像大宮司中納言清氏も親しく参拝し、和歌を奉納している。近くは豊臣秀吉肥前下折り折、三宝盃を神前に捧げて戦捷のの祈願を行い、小早川隆景筑前国主となるや太刀、幕、御饌田を奉納し神殿を改修したと伝えられている。又その後の藩主黒田家に於いても偏額等を献納するなど尊崇の念が厚かったという。現在神殿に掲ぐる「八所宮」の神額は小野道風の書と伝えられている。安芸の厳島神社に現存する大梵鐘は應永五年の鋳造で銘に「西海道筑前州宗像郡赤間庄八所大明神社頭の洪鐘也」とある。八所宮は古来神領も多く社職二十一家、吉留武丸を始め石丸藤原上畑等赤馬の庄十一ヶ村の総鎮主の神として人々の崇敬をうけてきた。昭和九年県社に御列格。秋の大祭の御神幸には古式豊な大名行列の供奉など盛大祭事が今もつづけられてている。現在鶺鴒山一円の境内は約六町歩(六ヘクタール余)いちい樫を主木とする千年以上の自然林の荘厳さは他に例なく、昭和四十年県の文化財に指定されている。再び厳島神社に返還、その面影は写真(拝殿前、翼楼横に掲額)に留めるに至っております。

御祭神

泥土煮尊(ういじにのみこと)

砂土煮尊(すいじにのみこと)

大戸道尊(おおとのじのみこと)

大戸邊尊(おとのべのみこと)

面足尊(おもたるのみこと)

綾惶根尊(あやかしこねのみこと)

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

伊弉冉尊(いざなみのみこと)

御神徳

縁結び、家庭円満、子安、交通安全

ぽっかりと口を開けたように見えませんか?

長い参道が続きます。

参道はまだ続きます。

木堀りの狛犬さんです。以前盗難にあったことから檻に入れているとのことです。

もともと八所宮所有だったものを豊臣秀吉が持ち去り、安芸の厳島神社に奉納してしまったとのこと。案内してくださった神職の方も返還することが恨めしそうに説明してくださいました。