194.多賀神社(たがじんじゃ)

福岡県直方市大字直方701

飯塚・直方・田川方面神社めぐり、3社めは直方駅近くの多賀神社です。曩祖神社の近くで購入したひとつめの使い捨てカメラが撮り終わり、コンビニでふたつめを購入しようと何件か回ったのですが販売しておらず、たまたま直方駅前に使い捨てカメラを販売している写真屋さんにを見つけ購入することができました。店の方が親切に現像割引券をくれましたが、ここまで現像に来るわけにはいきません。

多賀神社の御朱印は記入ではなく印刷ものでした。社殿はとても立派で、御祓いを受けに来ている家族もたくさんおりました。

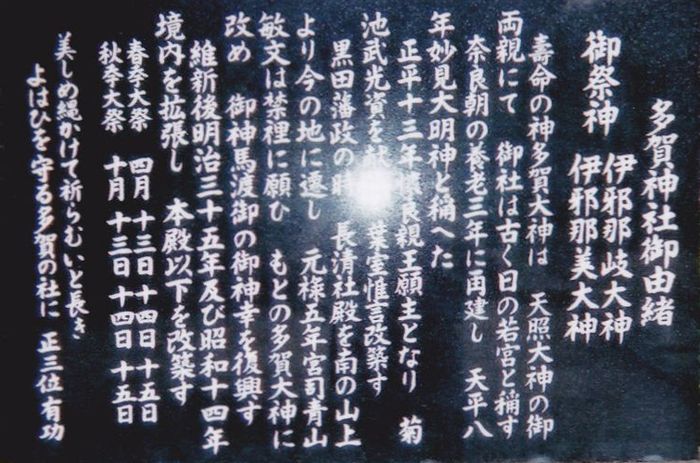

創建/由緒(ホームページより抜粋)

多賀神社の創建、その年代は不祥ですが、神社に所蔵されている古縁起によると、「古事記」に記されている伊邪那岐大神・伊邪那美大神の時代にさかのぼります。

国土修理固成の神業を全く竟え給う伊邪那岐尊(大神)は、天にいます天津神のところへ復命し給う途上、この地俄に五色の瑞雲棚引き、その有様は、晃明赫々照天地成とて、国人これを見て驚天するうち、忽ち神の姿を現し給いて曰く「吾は郡神の祖である。此度国土万物を生成して天に復命のための途中、護国安民のためにいま此山にその跡を垂れるものなり、汝ら鎮護神の吾に祀りて、寿福を請うことを任す」とみことのりし給う。国人随喜して直ちにこの山を日若山と呼び、伊邪那岐尊(大神)を日の若宮として拝み、社殿を立てて日若大明神と崇め奉った。

古代において、多賀神社は「日若宮」「多賀宮」と崇められ、人々の信仰をあつめていたと思われますが、その詳細を知ることはできません。あるいは焼失したものか、ほとんど記録らしいものが残されていません。ただ僅かにこの時代の多賀神社を知る縁となるのが、以下の記述です。

元正天皇 養老元年頃(717年頃)唐遺大使多治此真人広成という県守が宿願ありて鞍穂郡司をしてこの辺を司るときに、寿命社多賀大明神を祭った。《菊池文庫多賀神社考》

聖武天皇 天平八年(736年) 時はいわゆる神仏合祀の思想があらわれた時代であり、依頼多賀宮も妙見大明神と称えられて、お山も妙見山とよばれた。この頃筑紫にある大宰少弐藤原広嗣が叛いて兵をあげたため、この鞍手の地からも大野朝臣東人が出兵した。その東人がこの妙見大明神に戦勝祈願をしたといわれ、その祈願の甲斐ありて凱旋帰国した。《菊池文庫筑陽記》

時は移り、中世初期南北朝時代、九州に足利尊氏が脱れてきて、兵火を交えました。妙見大明神もその兵火を蒙り消失した為、

後村上天皇 正平十三年(1346年)征西将軍懐良親王が大願主となら給い、肥後の菊池武光資を献じ、京都葉 室左兵衛惟言監工して、改築する。故に「王方神社」とも「皇方神社」とも称えられて、後にこれが「直方」の地名となったという説があります。

その後豊後の大友義入道宗麟によって筑前が攻略を受けた時に、兵火に罹り棟札その他を焼失しました。更に室町時代応永年間大内義弘の挙兵により征討宮泰成親王この地に来られ、再建をなされました。その後戦国時代となり、群雄割拠して世は乱れ、兵火は絶えることなく、社殿等は朽ちて小祠のみとなっていましたので、

後奈良天皇 天文十三年(1532年)大内義隆が鞍手の竜ヶ嶽城主杉権頭連並をして再建する。 しかしこれも再び兵火に罹りました。

中世江戸時代となり、黒田長政公が筑前に封じられた際、その四男高政公に直方四万石(後に五万石に加増)を与え分藩としました。

藩主高政公は敬神崇祖の念厚く、妙見神社を再建して産土神社としてこれを崇めました。

明正天皇 寛永十三年(1636年)初代藩主高政公、妙見神社造改営

零元天皇 貞享三年(1686年)直方藩三代藩主長清公、その居館を妙見山に移すに伴い、妙見神社を北の山峡に遷し、神殿・拝殿・神楽殿・御供屋・桜門・鳥居・末社に至るまで総てを新築する。

東山天皇 元禄五年(1693年)社職青山敏文、藩主の命を奉じて上京し、禁裏に願い出て、勅許をもってもとの多賀大神(多賀神社)に改める。

御祭神

伊邪那岐大神(いざなぎのおおかみ)

伊邪那美大神(いざなみのおおかみ)

御神徳

健康長寿、縁結び・安産、家内安全・交通安全、工事作業安全・事故災害防止安全祈願