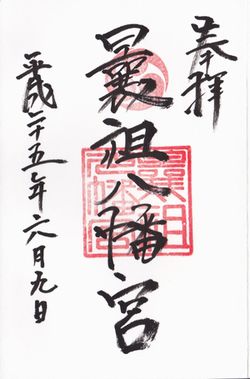

192.曩祖八幡宮(のうそはちまんぐう)

福岡県飯塚市宮町2-3

飯塚・直方・田川方面神社めぐり、家を出たときには曇りだったのですが、福北ゆたか線に乗っている最中に雨が降りだしました。最初の参拝は飯塚市の嚢祖八幡宮。参道の入口でデジカメを忘れたことに気が付きました。やむを得ず近くのコンビニで使い捨てカメラを購入、まだ使い捨てカメラが売られていることにチョット感動しました。現像後の写真をスキャナーで取り込んで掲載していますので画質が悪くなっています。ここの神社はたくさんの境内社があり、入り口にも3つの鳥居が並んでいました。筆塚も珍しかったですが、包丁塚もありました。

創建/由緒(ホームページより抜粋)

当宮は紀元八百六十一年(約千百六十年前)に、神功皇后が三韓征伐の帰途、現在の当宮境内地【曩祖の杜】を聖地と選び【天神地祇】を祀り祭典を執り行ったことから始まりました。

社伝では、その跡に作られたのが当社殿であるといいます。創建年代は不詳ですが、延文4年(1359年)には社殿が建立され、大正十三年に県社に昇格、昭和四十五年この地域では英彦山神宮と当宮の二社が神社本庁の別表神社として列記されており、応神天皇・仲哀天皇・神功皇后・武内宿禰および天神地祇を祀っています。

当神社にて行う初宮詣りの「子安台」は神功皇后が先の祭典を行った際に息子の【応仁天皇】を壇の上に寝かせた事から、その古事に習い古くから行われてきた曩祖八幡宮独特の神事です。この為、【子安の神社】として子供誕生の【初宮参り】や【七五三詣り】の聖地として多くの方が参拝されます。

拝殿左に西日本最大級の【関口太鼓】があり、右上には【茜染めの日の丸】が掲げてあります。安政年間に国旗としての【日の丸】が最初に飯塚宿の【樽屋】で筑前茜染めで製作されました。正面の右側の【曩祖宮】の額の【宫】の字は旧字が使われていますが、曩祖宮が最初にできて境内に八幡宮や他の神社が出来たようです。

「曩祖八幡宮」と「納祖八幡宮」

約千五百年前頃に奈良に出来た大和朝廷の米倉【屯倉】が穂波と嘉麻に制定され、この時租税がこの場所で納められた為【納所】と言われ、その後納祖または曩祖と変わっていきました。

「いいづか」の名の由来

神功皇后が三韓征伐からの帰途、納祖の森に祭壇を設けて天神地祇を祀り、長年つき従った九州の臣たちと別れを惜しんだと伝えられています。このとき、人々が「またいつか尊顔を拝し奉らん」と口々に言い、この「いつか」が「飯塚」の名の由来であるといわれております。 社伝では、その跡に作られたのが当社であるといいます。創建年代は不詳ですが、延文4年(1359年)には社殿が建立され、大正13年に県社に昇格しました。

御祭神

応神天皇(おうじんてんのう)

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)

神功皇后(じんぐうこうごう)

武内宿禰(たけのうちのすくね)

天神地祇(てんじんちぎ)

御神徳

安産祈願・初宮詣・七五三詣・厄除祈願・家内安全・病気平癒 身体健康・交通安全・業務安全・商売繁盛