188.沖端水天宮(おきのはたすいてんぐう)

福岡県柳川市稲荷町21

大牟田・柳川神社めぐり、7社めの参拝は沖端水天宮です。川べりに鎮座し、水天宮の名にふさわしい情景です。ここは柳川船下りの中心地のようで、お土産屋さんが沢山ありました。5月3~5日に行われる舟舞台「三神丸」祭りは盛大に行われるようです。北原白秋の生家もすぐそばにありました。

創建/由緒

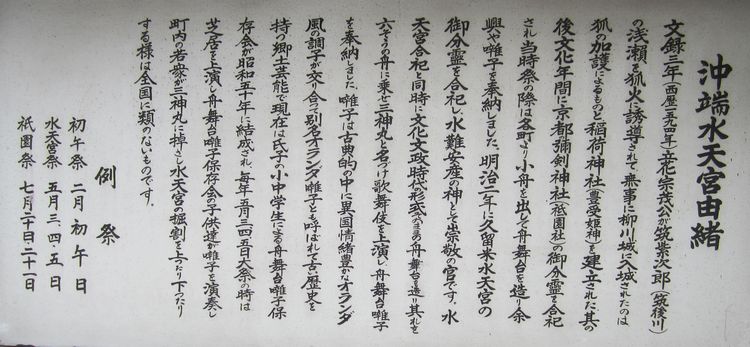

文禄三年(西暦一五九四年)立花宗茂公が筑紫次郎(筑後川)の浅瀬を狐火に誘導されて、無事に柳川城に入城されたのは狐の加護によるものと、稲荷神社(豊受姫神)を建立された。其の後文化年間に京都の彌剣神社(祇園社)の御分霊を合祀され当時祭の際は各町より小舟を出して舟舞台を造り余興や囃子を奉納しました。明治二年に久留米水天宮の御分霊を合祀し、水難安産の神として崇敬の宮です。水天宮合祀と同時に文化文政時代の形式そのままの舟舞台を造り其れを六そうの舟に乗せ三神丸と名づけ歌舞伎を上演し、舟舞台囃子を奉納しました。囃子は古典的の中に異国情緒豊かなオランダ風の調子が交り合って別名オランダ囃子とも呼ばれて古い歴史を持つ郷土芸能で現在は氏子の小中学生による舟舞台囃子保存会が昭和五十年に結成され、毎年五月三、四、五日大祭の時は芝居を上演し舟舞台囃子保存会の子供達が囃子を演奏し町内の若衆が三神丸に棹さし水天宮の堀割を上ったり下ったりする様は全国に類のないものです。

御祭神

安徳天皇(あんとくてんのう)

御神徳

水難除け、安産、子授け、厄除け、開運招福

稲荷神社に八剣神社を合祀し、さらに水天宮を合祀して現在の沖端水天宮となったようです。