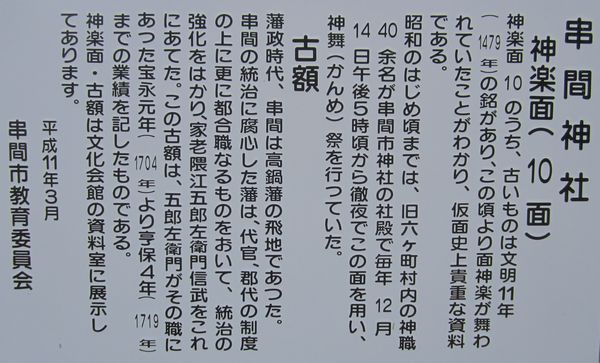

164.串間神社(くしまじんじゃ)

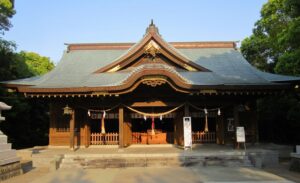

宮崎県串間市大字串間1410

宮崎神社めぐり3日め、日南方面と宮崎市内の神社を巡りました。まずは一番遠い串間市にある串間神社。昨日、「宮崎の神社めぐり」という本を購入、宮崎市内の神社もいくつか回ることができたので、少し遠くまで足を延ばすこととし、昨晩参拝することにした神社です。ホテルを7時に出発、3日間とも天候に恵まれ、今日もドライブ日和でした。景色のいい日南海岸沿いを飛ばし、8時20分頃に到着。黄色っぽい拝殿の板塀の色と、本殿の白壁が特徴的でした。御祭神は彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)、いわゆる山幸彦で、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)と木花開耶姫(このはなさくやひめ)の子であり、初代天皇「神武天皇」の祖父にあたります。他に12柱の神を祀っており、かつては十三柱大明神と称していたそうです。創建はそれほど古くはなく、とはいっても桓武天皇の時代です。社務所はありましたが不在、連絡先の電話番号が書いてありましたが、そこまではと、お参りだけで次の神社を目指すことにしました。

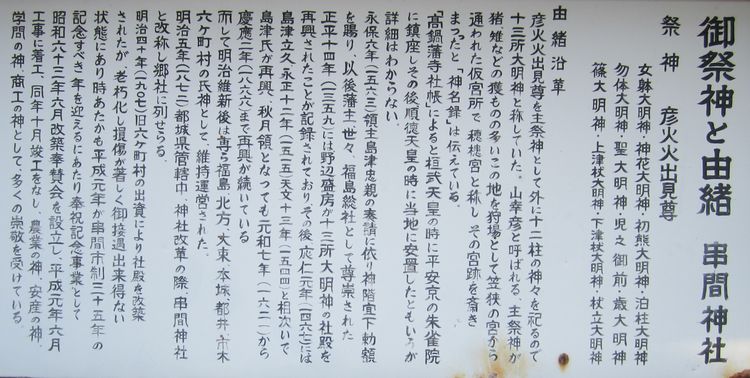

創 建

詳細は消失しているものの「高鍋藩寺社帳」に依れば、”桓武天皇(786~853年)の時に平安京の朱雀院に鎮座し、その後、順徳天皇(1210~1221年)の時に当地に安置した”と言われております。

由 緒(ホームページより抜粋)

「神名録」では当社を”山幸彦(主祭神の別名)が猪、雉などの獲物の多いこの地を狩場として笠狭の宮から通われた仮宮所で穂穂宮と称し、その宮跡を斎き祀った”と伝えております。

正平十四年(1359)には、野辺盛房が十三所大明神の社殿を再興、その後応仁元年(1467)・永正十二年(1515)・天文十三年(1544)と相次いで島津氏により再興されたことが記録にあり当時からの興隆が伺えます。

そして永保六年(1563)には、領主島津忠親の奏請に依り神階宣下勅額を賜り、以降藩主、世々、福島総社として尊崇されました。秋月領となっても元和七年(1621)から慶應二年(1866)まで再興が続いております。

而して、明治維新後は専ら福島、北方、大束、本城、都井、市木六ヶ町村の氏神として、護持運営されました。

明治五年(1907)には、旧六ヶ町村の出資により社殿を改築されましたが、老朽化し損傷が激しく御接遇出来ない状態にあり、時あたかも平成元年が串間市制三十五年の記念すべき年を迎えるにあたり奉祝記念事業として、昭和六十三年(1988)六月改築奉賛会を設立。

平成元年(1989)六月工事に着工、同年十月竣工をなし、農業の神、安産の神、学問の神、商工の神として、多くの崇敬を受けております。

御祭神

彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)

末社12柱

1.女躰大明神(豊玉姫神)

2.神花大明神

3.初熊大明神

4.泊柱大明神(猿田彦命、速秋都姫命)

5. 勿躰大明神

6.聖大明神(点香兒山命)

7.歳大明神(倉稲魂命)

8.篠大明神

9.上津杖大明神

10.下津杖大明神

11.杖立大明神

12.児之御前

御神徳

農耕の神、「商売繁昌」「航海安全」「縁結び」