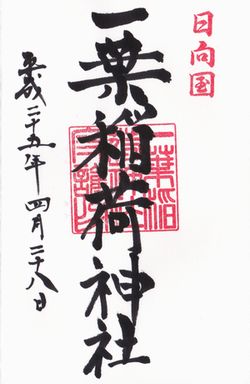

163.一葉稲荷神社(ひとつばいなりじんじゃ)

宮崎県宮崎市新別府町前浜1402

宮崎神社めぐり2日め、最後の参拝、14社めは一葉稲荷神社です。5時を回っていましたが、江田神社に続きだめもとで参拝しました。ここも、社務所の裏に宮司さん宅があり、御朱印を頂くことが出来ました。通常松の葉は2本ですが、ここには葉が1本の松があり、それが神社名の由来だそうです。

創 建

約1,900年前

由 緒

一葉神社は古史神代のいわゆる 筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原(禊祓の聖地)に人皇第十二代 景行天皇の勅によって創建されたと伝えられています。

後世 寿永年間(1182年-84年)に当地に移転遷座しました。

この頃より境内松原に一葉の松が生じ 万民奇異の想いをなし 大いに崇敬の念を加えこれに於いて 禊祓の聖地なると確信し 住吉の神、神威を顕し給いしものなりと信じこの頃より一葉稲荷大明神、一葉住吉大明神とも言われるようになりました。

往昔より武門豪族の崇敬が厚く、ことに一葉の松が生じてより一般の崇敬が激増し、元禄二年(1689年)旧延岡城主・有馬左衛門尉永純より御供田高二石を寄進、同十一年に幕府は勘定奉行・今井九郎右衛門をして御供田高二石を寄進と、各方面より寄進があり領主領民の崇敬が厚き社となりました。

明治維新に至り、厳然たる社格を治定され、その後明治三十九年四月二十八日、神饌幣帛料供進の社に指定されるに至りました。

現在崇敬者は、県下一円をはじめ、大分・鹿児島・福岡・四国・京阪神地方に及び、そのご神徳は普く世人の周知するところとなり、商売繁昌の祈願でも多く崇敬される様になりました。

神代の遺風としては、往昔より毎朔日、また事ある際には”浜下り”と称し、未明に一葉の海浜に出て真砂を探り、心身を清め当社に参拝後、自宅内外を浄め、各々庭内の氏神様の前にこの真砂を捧げおく珍しい風習を続けている氏子達もいます。

御祭神

倉稲魂命(うがのみたまのみこと)

御神徳

商売繁昌・家内安全・芸能上達

七福神のお一人で、商売繁昌・海上安全・漁業守護の神様です。参拝後、えびす像を撫でて崇められている崇敬者も多く「撫でえびす」として親しまれているそうです。