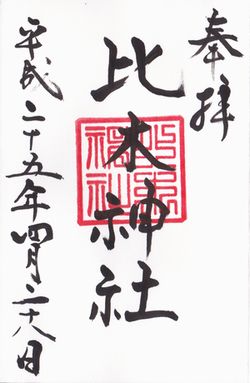

157.比木神社(ひきじんじゃ)

宮崎県児湯郡木城町大字椎木1306

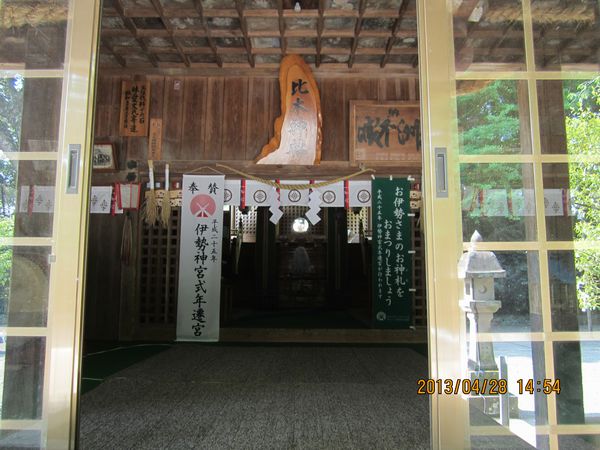

宮崎神社めぐり2日め、8社めの参拝は比木神社、村の氏神様といった感じですが、創建は古く、1800年前とのことです。参拝に訪れたときに、ちょうど若い夫婦が、子供のお宮参りのお払いを受けているところでした。宮崎の神社は、参道が木々に覆われ厳かな雰囲気を漂わせ、その先に本殿が鎮座しているというようなところが多く、ここも大きな神社ではありませんが、そうした雰囲気の神社でした。社殿の屋根の上をふと見ると、大黒様か恵比寿様か、小さな像が右と左に立っていました。御祭神に大黒様と恵比須様とあることから、おそらくその像でしょう。かつては五社大明神とよばれていたそうですが、のちに百済の王族であった福智王を合祀したそうです。

創 建

1800年前

由 緒(宮崎県神道青年会ホームページより抜粋)

「第十三代成務天皇の御宇、武内宿称を以て国県を分ち邑里を定むる時、比木方百町、郡司方百町の宗廟五社大明神を崇め奉る者也。」と『御社比木神社縁記』に記され、児湯地域の極めて古い創建の社であると推定される。又、特殊な神として百済の国の福智王を合祀している。天平勝宝八年(756)百済国内が大乱したため、父禎嘉王と共に安芸厳島に逃れた。二年後福智王一行は高鍋町蚊口浦古港に、父禎嘉王一行は日向市金ヶ浜に上陸、没後禎嘉王は神門神社(東郷町)に、福智王は妃と共に当社に合祀された。

高鍋藩主秋月家代々尊宗厚き神社であって、同社を秋月家の氏神として、又、新納鎮守で正観音を本地とする神として宗教制作の中心とし、歴代藩主よりの御寄進も多く、三代種信公の時には社領増加五十石、その後五十二石五斗になり、祭典には参拝代参がなされた、『本藩実録』には寛文九年(1669)社殿焼失、二年後改築、同十二年二代種春公より大神神輿寄進、元録二年(1689)四代種政公鳥居建立、同三年社殿改築、宝暦二年(1752)六代種美公一の大鳥居建立、安政四年(1857)社殿修復の記録が見える。

又、雨乞をはじめ藩内平安、病気平癒、五穀豊穣、厄祓等の祈願、報恩感謝の祭典を年に数回斎行された。

明治元年の神仏分離令により長照寺号が廃せられ、比木輪番所となり、同二年比木神社と改称、同五年郷社に列せられる。現在の社殿は明治十年により造営されたもので、渡殿の天井板七坪に藩の絵師季仲により神龍一対が描かれている。この絵師季仲が龍を描くにあたって、龍の化身の美女が現れて龍の姿を見せたという話も残っている。

御祭神

大己貴命(おおなむちのみこと)

素盞嗚命(すさのをのみこと)

櫛稲田姫命(くしいなだひめのみこと)

事代主命(ことしろぬしのみこと)

三穂津姫命(みほつひめのみこと)

福智王(ふくちおう)

御神徳

家内安全、安産、、商売繁盛、縁結び など