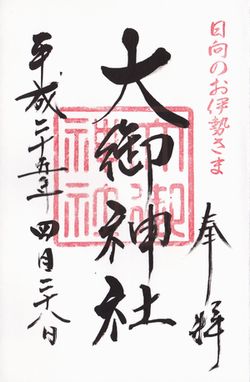

155.大御神社(おおみじんじゃ)

宮崎県日向市日知屋1

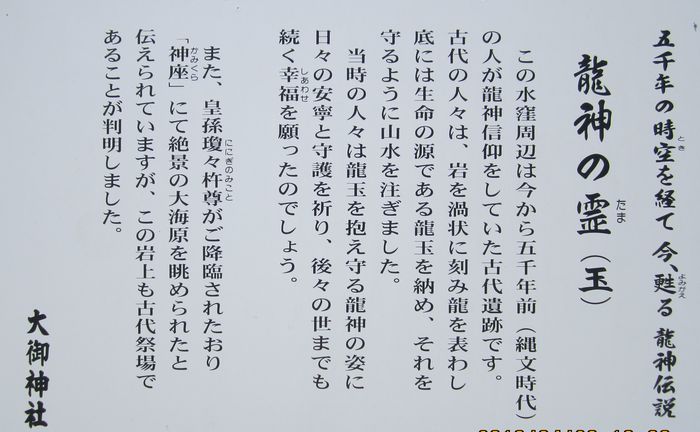

宮崎神社めぐり2日め、6社めの参拝は大御神社、これまでは山方面の神社でしたが、ここからは海に面した神社に変わります。大御神社の大御は、「天照大御神」からくる「大御」だそうです。社殿は、海岸沿いに建てられており、絶景の眺めでした。近くの海岸の洞窟に鵜戸神社があり、洞窟から外をみると龍の形にみえるということで有名です。昔の人が龍の形に見えるように岩をけずったのではないかと思われる、とたまたまガイドさんがほかの参拝客に説明していました。また、この辺は君が代に出てくる「さざれ石」を自然のままで見られ、最近になって、古代の「神座」や龍神の霊(玉)が発見され、見所たくさんの神社でした。

創 建

不 詳

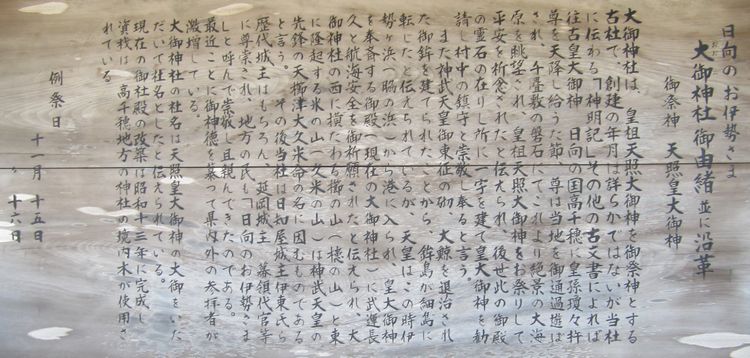

由 緒

当社に伝わる「神明記」その他の古文書によれば、往古・皇大御神・日向の国高千穂に皇孫瓊瓊杵尊を天降し給うた節、尊は当地を御通過遊ばされ、千畳敷の盤石にて、これより絶景の大海原を眺望され、皇祖天照大御神を奉祀して平安を祈念されたと伝えられ、後世、此の御殿の霊石の在りし所に一宇を建て、天照大御神を勧請し村中の鎮守と崇敬し奉ると言う。

また、神武天皇御東征の砌、大鯨を退治された御鉾を建てられたことから、鉾島と呼ばれたが、後に細島に転じたと伝えられている。

天皇はこの時、伊勢ヶ浜(港)に入られ、天照大御神を奉斎する御殿(現在の大御神社)に武運長久と航海安全を御祈願されたと伝えられ、大御神社の西に横たわる櫛の山と、東に隆起する米の山(久米の山)は、神武天皇の先鋒の天櫛津大久米命の名に因むものであると言う。

大御神社の社名は、天照大御神の大御をいただいて社名とした、と伝えられているが、本殿に残る天保・安政年間より大正5年までの祈願木札には天照皇太神宮と記されている

御祭神

天照皇大御神(アマテラススメオオミカミ)

御神徳

万徳円満

尻上げポーズの狛犬さんです。

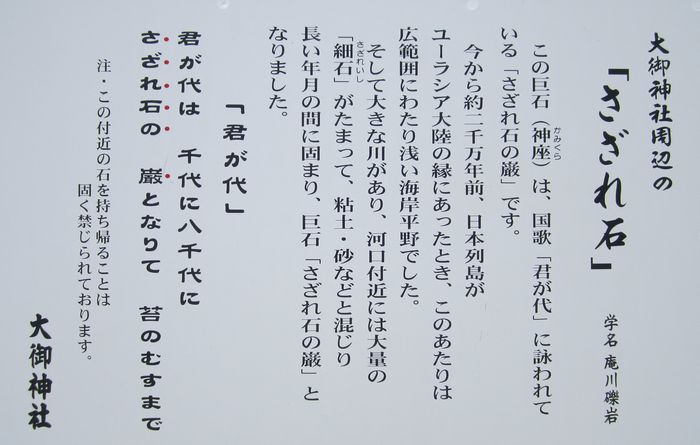

このさざれ石が発見されたのは平成15年(2003年)、神社の拡張工事の時に見つかったそうです。

龍神の霊(玉)は、人工的に作られたもので、さざれ石のすぐ隣にあり、古代の祭場の後だそうです。

さざれ石は小さな石が長い年月でくっつき岩になったもの、柱状節理は、溶岩流が冷えて固まったものです。

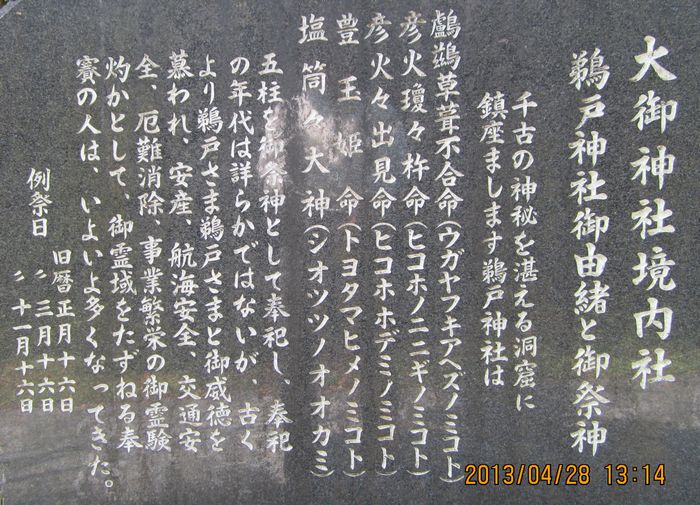

少し離れた海岸の洞窟に境内社の鵜戸神社があります。この先海岸に降りて行きます。

ここから振り返って入り口の方を見ると、

入り口の光が、昇り龍に見えます。