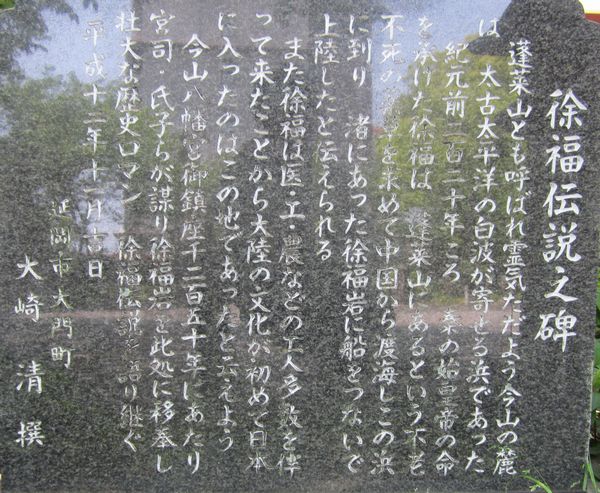

154.今山八幡宮(いまやまはちまんぐう)

宮崎県延岡市山下町1-38

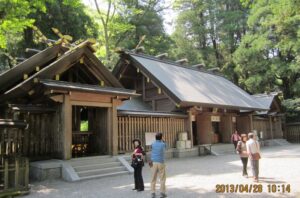

宮崎神社めぐり2日め、5社めの参拝は今山八幡宮。高千穂から延岡へ戻っての参拝です。延岡の市内から北西の方向の丘の上にあります。ふもとの参道には立派な神門(赤門)があり、山の上の本殿へ向かう参道の石段に使われている御影石は、横が一本ものでつくられており、日本一の御影石の石段と言われています。本殿前の狛犬が二頭づつになっているのが他の神社にない特徴でした。御朱印を頂くため、社務所に声をかけたところ、返事がなく、一見誰もいないのかと思いましたが、ラジオの音が聞こえるため、裏に回ってみたところ、ちょうどお昼時で宮司さんがお弁当を食べているところでした。お食事中申し訳ありませんでした。

創 建

天平勝宝二年(西暦750年)

由 緒(ホームページより抜粋)

当宮は、天平勝宝二年(西暦750年)豊前国宇佐八幡宮を是れの蓬莱山辰巳の尾上に社地を構えて勧請したもので、国司・郡司の崇敬最も深く、天平宝字二年(西暦758年)社領を加増せられてから、当山最も興隆を極めたので、社号を今山と改め今山八幡宮と号したと謂れ、歴代の領主、土持氏・高橋氏・有馬氏・三浦氏・牧野氏と諸氏相継ぎ崇敬し、内藤氏に至りては延岡領内守護の神社として崇敬最も厚く、社伝には、数度の火災・兵乱により、炎上・焼失等の記録はあれども、代々の領主の祈願所なれば、敢えて甚だしきに至らずと付記されており、社領の寄進・社殿の造営・神事能の奉納等は、代々の領主の常例であった。

又、一般の崇敬も特に深く、明治の神仏分離以降は延岡市は元より、県内外よりの祈願者や参拝者多く、県北第一の大社として、尊崇の念を集めている。

御祭神

品陀和気命(ほんだわけのみこと:応神天皇)

息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと:神功皇后)

玉依姫命(たまよりひめのみこと:姫神)

御神徳

安産・育成、開運・厄除け、陸運交通安護、商工・殖産、学問・芸術

かなり大きく、高い台座の上に鎮座しています。

2対の狛犬さんが拝殿前を守っておられました。