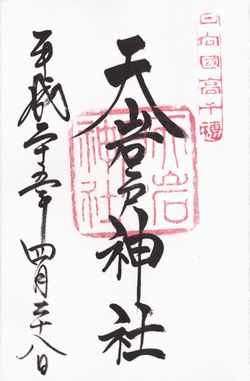

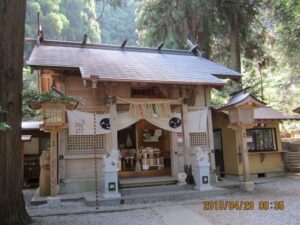

153.天岩戸神社(あまのいわとじんじゃ)

宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸1073-1

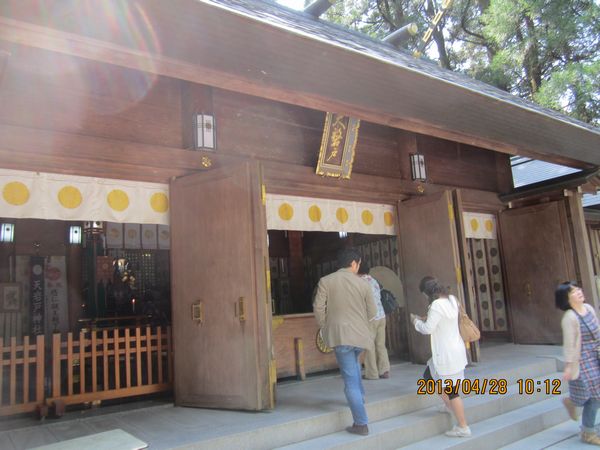

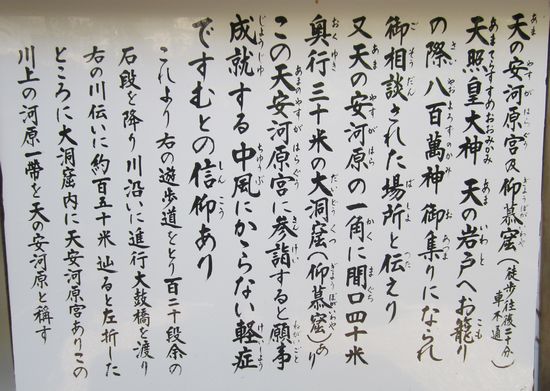

宮崎神社めぐり2日め、4社めの参拝は天照大皇神が洞穴にこもり、岩でふたをし世の中が真っ暗になってしまったという伝説が伝わる天岩戸神社です。高千穂からさらに奥に入ったところにあります。拝殿は、西本宮として川の西側に鎮座していますが、アマテラスが隠れたという岩戸は、川の反対側にあり、東本宮が鎮座していますが、神聖な地として一般の参拝者は立ち入ることができません。神話の世界ではありますが、こうした神話、あるいは言い伝えがあるからには、その昔何かがあったことは確かでしょう。急いでいたため、天安河原には行きませんでしたが、帰ってきてから行っておけばよかったとチョット後悔しています。

創 建

不 詳

由 緒(Wikipediaより抜粋)

東西両本宮は元来は独立した別の社であった。ともに皇祖神天照大神を祀るとはいえ、創祀以来皇室や朝廷からではなく、在地住民からの信仰を主としている。昭和45年に合併し、現在のごとく天岩戸神社東西両本宮を称すようになったが、それ以前の旧称は西本宮が「天磐戸神社」、東本宮は「氏神社」であった。

社伝によれば、瓊瓊杵尊が天岩戸の故事を偲び、その古跡に鎮祭したのが起源であり、弘仁3年(812年)に大神惟基によって再興されたが、戦国時代にたびたび焼失したという。元禄4年(1691年)にまとめられた寺社明細記録『高千穂旧記』には「天ノ岩戸」についての記述の中に「拝殿有、四方見通に建たり、前ニ鳥居有」とあるのみで神社としては記載されておらず、簡素な遥拝所としての造りであったと考えられる。その後棟札によると、宝永4年(1707年)に荒廃した社地を整地し、文政4年(1821年)には延岡藩主の援助で社殿を再建したという。 天保8年(1837年)にこの地を訪れた松浦武四郎が紀行文(『西海雑志』)に記した「道の傍に二間に四間の遥拝所あり」がそれを指していると考えられる。天保12年(1841年)にこの地を訪れた豊後の医師賀来飛霞はその紀行文(『南遊日記』)に、「殿アリ扁シテ(扁額に)天磐戸ト書ス」と記している。『日向地誌』でも、明治4年(1871年)に「天磐戸神社」と改称されるまでの旧称は「天磐戸」(神社とは書かれていない)としている。明治6年(1873年)村社に列し、同30年に社殿の造営が行われた。

現在、社務所は西本宮に置かれ、参拝客の多くが訪れるのも西本宮である。しかしながら歴史的に見た場合、前述の通り西本宮は神社というより天岩戸を拝むための遥拝所としての性格が強かったことは明らかであり、信仰の中心はむしろ天照皇大神を祀って来た東本宮であったと考えられる。

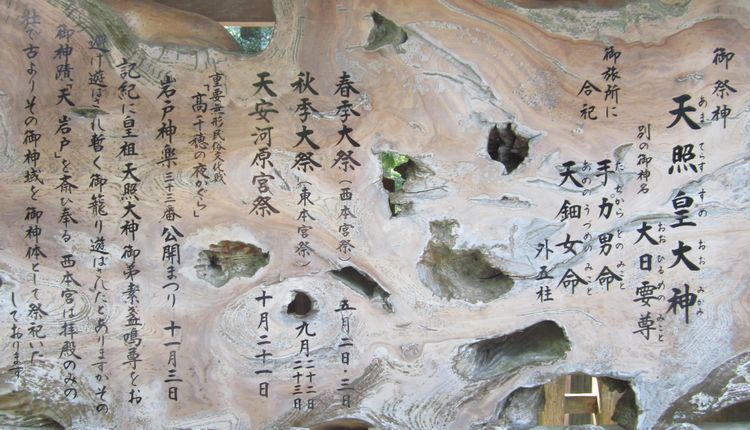

御祭神

西本宮

大日霎尊(おおひるめのみこと:天照皇大神の別称)

東本宮

天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)

天安河原宮

思兼神(おもいかねのかみ)

八百萬神(やおよろずのかみ)

御神徳

企業安全、商売繁盛、家内安全、病気平癒、安産、身体健康、合格祈願、厄祓、等