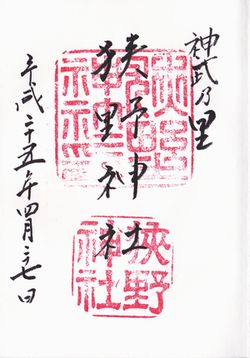

140.狭野神社(さのじんじゃ)

宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田117

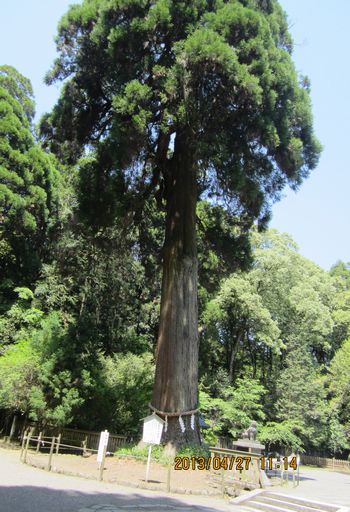

宮崎神社めぐり初日、3社めは、狭野神社。とても長い参道の途中に大きな杉がそびえていましたが、その先にさらに大きな杉の切り株がありました。台風か何かで倒れてしまったのでしょうか。参道はうっそうとした木々に覆われ、小川も流れており、荘厳さを感じます。神門をくぐると、御神木の杉があり、その右手奥に外拝殿/弊拝殿/本殿の建物があります。築年数がたっているようで、朱色などのきらびやかなところはなく、落ち着いた静かな神社でした。御祭神は神武天皇です。

創建/由緒(宮崎県神道青年会ホームページより抜粋)

社伝によれば、人皇第五代・孝昭天皇の御代(紀元前475年~393年)に神武天皇御降誕の地に御創建されたのが当社の創祀という。当社より西方一キロの霊跡に末社皇子原神社が鎮座し産場石と呼称される神石が奉齋されている。ご祭神御生誕の際に産湯を御取りになられたと伝承され今猶安き出産を齎して戴けると伝えられる。また霊峰高千穂の峰麓周辺に皇子川原、祓川、血捨ノ木、宮ノ宇都、鳥居原等の神武生誕にまつわる地名が残っており御祭神のご生業を物語っている。神武天皇は御齢壱拾五才を迎える迄、此の地で天下広く統治すべく天壌無窮の御心を培われ御東征後、彼の橿原の宮居にて初代の天皇としてご即位なされた。

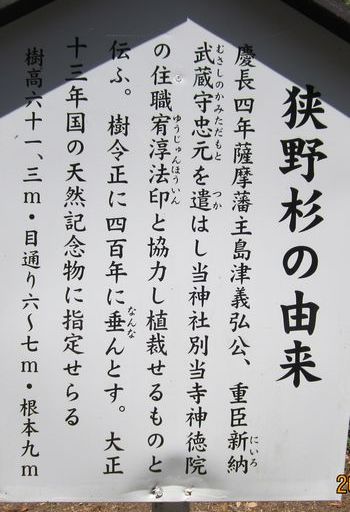

当社は高原町の南西部に位置し霧島連峰の麓に鎮座する為幾多の火山噴火の災禍に見舞われている。御生誕より数えて第五十代、桓武天皇(延暦七年・七八八年)七月の、高千穂霧島嶽噴火以後幾度も難に遭いつつ、文暦元年(一二三四年)十二月二十八日の噴火においては霧島山烈火の如く鳴動し熱石を降らし社殿等を悉く焼亡に至らしめ高原町西麓の地に仮殿を設け遷奉がなされた。霧島山の噴火も治まった慶長十五年(一六一〇年)には、新たに社殿を造営し狭野の旧跡に還御した。記憶に新しい処では、平成二十三年一月二十六日、霧島連峰新燃岳が再三に亙り噴火し、小林市霧島岑神社に暫し遷御する。旧社領地は東西二千間・南北一千間に迄及ぶとされ、歴代の薩摩藩主島津当家より尊崇篤く社殿の寄進等も度々行われた。文禄年間、豊臣秀吉の朝鮮の役では、薩摩藩主島津義弘公出陣に際し戦勝祈願がなされ凱旋の後、慶長五年(一六〇〇年)祈願奉賽として重臣新納武蔵守忠元を遣わし、境内全般に杉を植栽した。大正十三年には狭野の杉並木として国の天然記念物に指定され、現今境内に鬱蒼として聳えるのはその老杉である。明治六年県社に列し、大正四年には官幣大社宮崎神宮の別宮に指定される。また第三十代敏達天皇の御代より別当寺を創立し、金剛仏作寺神生院の勅号を賜る。後に霧島仏華林寺神徳院と称するようになり、霧島修験道の大寺として信仰される。慶応二年廃仏毀釈により廃寺となるが、歴代の住職を中興の祖と仰ぎ神徳院墓地を創設し祀っている。高千穂峰近在に鎮座する霧島六所権現(当社・霧島神宮・霧島岑神社・霧島東神社・東霧島神社・夷守神社)の一社としても数えられている。

御祭神

神武天皇(じんむてんのう)初代天皇 幼名:狭野尊(さののみこと)

御神徳

事始め、長寿、心願成就の神

樹齢400年を超えてます。