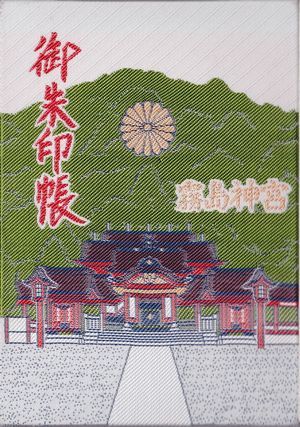

138.霧島神宮(きりしまじんぐう)

鹿児島県霧島市霧島田口2608-5

ゴールデンウィークを利用しての宮崎神社めぐり、その初日。福岡空港から飛行機で宮崎へ、空港でレンタカーを借り、霧島山を目指してドライブ、宮崎神社めぐりと言いながら実は最初の参拝は鹿児島県の霧島神宮です。まずは一番遠いところに参拝し、戻る道すがら参拝していくという作戦です。

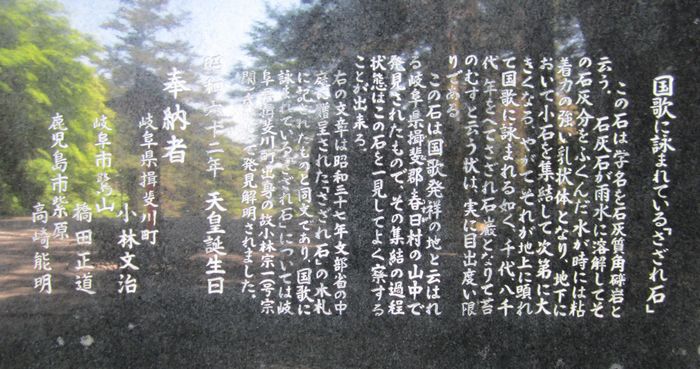

都城あたりを走っているときに、とがった山が見えてきました。普通の山じゃないなと思っていたら、それが霧島山でした。さすが天孫降臨の地、神がいても不思議がないな、と思えるような威厳というか神秘性というかそんなパワーを感じました。

創 建

欽明天皇元年(540年)

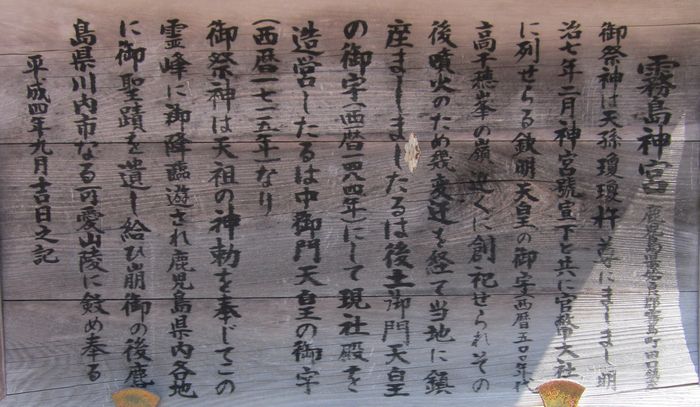

由 緒(Wikipediaより抜粋)

欽明天皇の御代(6世紀)、慶胤(けいいん)上人という僧侶が高千穂峰と火常峰(御鉢)の間の「瀬多尾(せたお)(背門丘・瀬戸尾)」に社殿を造られたのが始まりとされる。一説に欽明天皇元年(540年)の創建ともいわれている。

高千穂峰が日本神話の天孫降臨の伝承地とされる事から、現在は日向三代にまつわる神々が祀られているが、元々は高千穂峰そのものを信仰の対象とする山岳信仰から始まった神社であると考えられる。

元の社地の瀬多尾は、火口に近い場所であったため社殿は噴火でたびたび炎上し、延暦7年(788年)7月の火常峰(御鉢)の噴火で焼失した。

その後天慶3年(940年)、あるいは村上天皇の御代の天暦4年(950年)に性空上人により瀬多尾越(現在の高千穂河原・古宮址)に再興されるが、ここもたびたび噴火の巻き添えで炎上し、文暦元年(1234年)の火常峰(御鉢)の大噴火により社殿、僧坊等がことごとく焼失したため、霧島市霧島田口の待世(霧島中学校の隣、霧島町グランドとの境)に「仮宮」を建てて、約250年間祭っていた。

文明16年(1484年)、島津忠昌の命により兼慶(けんけい)上人が再興したのが、現在の霧島神宮である。ただし、社殿はその後も幾度も炎上し、現在の社殿は正徳5年(1715年)、島津吉貴の奉納により再建した物である。また一説には、文暦元年(1234年)の噴火で社殿を焼失した後、社殿を霧島山の東の長尾山(現在の東霧島神社の地)に移しその後、文明16年(1484年)、島津忠昌がこれを「東社」(霧島東御在所権現、現在の霧島東神社)と「西社」(西御在所霧島権現、現在の霧島神宮)の2社に分けたともいわれている。またこれ以外にも、社殿を霧島山の東の長尾山に移した後、現在の霧島岑神社と霧島東神社の2社に分け、更に霧島東神社から霧島西神社(現在の霧島神宮)を分けたという説もある。

【主祭神】

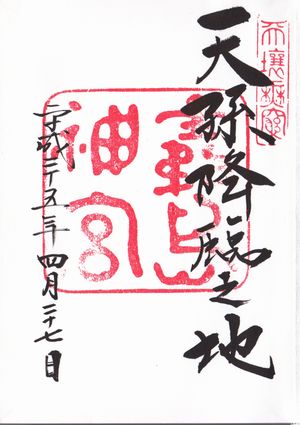

天饒石国饒石天津日高彦火瓊瓊杵尊

(あめにぎしくににぎしあまつひたかひこほのににぎのみこと)

【相殿神】

木花開耶姫尊(このはなさくやひめのみこと)

彦火火出見尊(ひこほほでのみのみこと)

豊玉姫尊(とよたまひめのみこと)

鸕鶿草葺不合尊(うがやふきあえずみのみこと)

玉依姫尊(たまよりひめのみこと)

神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)

御神徳

家内安全、事業繁栄、交通安全、病気平癒、厄払、心願成就、航海安全、安産