134.白角折神社(しらとりじんじゃ)

福岡県久留米市白山町191-6

久留米神社めぐりの2回め、11社めは白角折(しらとり)神社、水天宮から歩いて参拝しました。拝殿の前の解けたような狛犬が印象的でした。境内は比較的広く、こじんまりした神社ですが、とても古い歴史のある神社のようです。

創 建

弥生時代中期(景行天皇二十七不詳)

由 緒

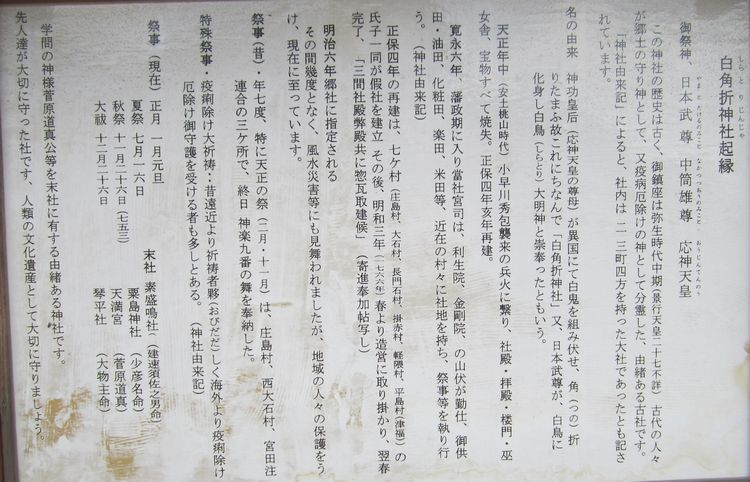

古代の人々が郷土の守り神として、又疫病厄除けの神として分霊した、由緒ある古社です。「神社由来記」によると、社内は二三町四方を持った大社であったともきされています。

神功皇后が異国にて白鬼を組み伏せ、角(つの)おりたまふ故これにちなんで「白角折神社」又、日本武尊が、白鳥に化身し白鳥(しらとり)大明神と崇奉ったともいう。

天正年中(安土桃山時代)小早川秀包襲来の兵火に繁り、社殿・拝殿・楼門・巫女舎、宝物すべて焼失。天保四年亥年再建。

寛永六年、藩政期に入り当社宮司は、利生院、金剛院、の山伏が勤仕、御供田・油田、化粧田、楽田・米田等、近在の村々に社地を持ち、祭事等をを執り行う。

正保四年の再建は、七ヶ村(庄島村、大石村、長門石村、掛赤村、軽隈村、平島村の氏子一同が仮社を建立その後、明和三年(1766年)春より造営に取り掛かり、翌春完了、「三間社殿幣殿共に惣瓦取建候」

明治六年郷社に指定される。その間幾度となく、風水災害にも見舞われましたが、地域の人々の保護をうけ、現在に至っています。

御祭神

日本武尊(やまとたけるのみこと)

中筒雄尊(なかつつおのみこと)

応神天応(おうじんてんのう)

御神徳

疫病厄除け

かなり古そうです。