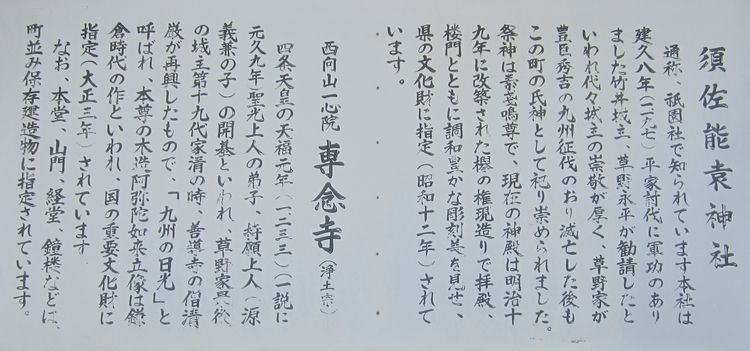

132.須佐能袁神社(すさのおじんじゃ)

福岡県久留米市草野町草野443-2

久留米神社めぐりの2回め、参拝9社めですが、御朱印は1社のみ。高良山から下山し、JR久大線で大分方面へ、草野駅で下車、電車が1時間に1本しかないため帰りの電車時間を確認して須佐能袁神社へ。きれいな池と太鼓橋があり、楼門と本殿は実に見事で、県の重要文化財に指定されているそうです。特に本殿の彫刻は素晴らしかったです。道路の反対側には専念寺というお寺があり、神仏分離によって分かれてしまったのではないかと想像されます。境内の横手に社務所があり、住居も兼ねているようでしたが、残念ながらどなたもいらっしゃらず、御朱印は頂けませんでした。また参拝にこようと思います。

2013年11月23日(土)、3回めの参拝でようやく御朱印を頂くことができました。朝一の参拝で、宮司さんは頂いた後すぐに車で出かけていきましたので、少し参拝が遅ければ頂けなかったでしょう。

創 建

建久八年(1197年)

由 緒(ホームページより抜粋)

平家討伐に軍功があり、源頼朝から筑後国在国司・押領使に任じられていた竹井城主草野太郎永平が建久八年(1197年)京都の八坂神社より勧請し、創建したと言われます。

当時、草野祇園社といい、草野家代々の守護神として崇敬厚く奉祀して来たったのです。後に草野家は発心城に移り、その後下って天正十五年(1588年)、豊臣秀吉が九州平定の折り、蜂須賀阿波守に命じ草野家の末裔である草野家清を熊本の南関に誘い、家清は誘殺されました。ここにおいて、二十余代約四百年続いた草野家が滅亡し、代わって草野町民の手により今日まで氏神として奉祀してきました。神仏混合時代には勝光山祇園寺と呼ばれていました。

明治4年に神仏分離の政令により、今の須佐能袁神社(通称:ぎおんさん)と称するようになりました。現在の社殿および楼門は、明治十四年(1881年)春起工し、六年の星霜を経て、明治十九年(1886年)冬に完成に至りました。福岡県は昭和三十二年に本殿、拝殿及び楼門を県の文化財に指定しました。

御祭神

主神 素戔嗚尊(すさのおのみこと)

右座 天照大御神(あまてらすおおみかみ)

左座 菅原道真(すがわらのみちざね)

御神徳

厄除け開運

屋根の下から二段になって材木がでています。これを二重扇垂木(にじゅうおおぎたるき)というそうです。

夜を治める神、月弓の尊(つきゆみのみこと)を祀っています。