129.大学稲荷神社(だいがくいなりじんじゃ)

福岡県久留米市御井町2608

久留米神社めぐりの2回目、高良大社からの帰りに参拝、高良大社の末社だそうです。社務所もあり、車が止めてありましたがどなたもいらっしゃらず、御朱印は頂けませんでした。

創 建

明和8年(1771年)

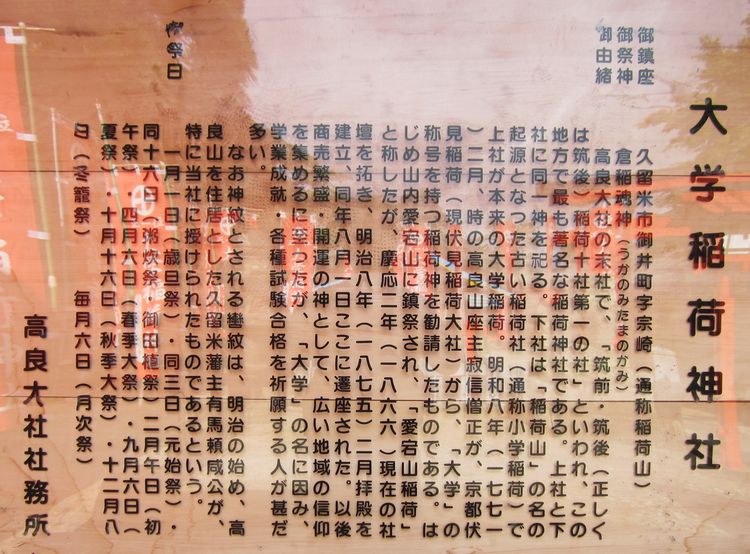

由 緒(看板より)

高良大社の末社で、「筑前・筑後(正しくは筑後)稲荷十社第一の社」といわれ、この地方で最も著名な稲荷神社である。上社と下社に同一神を祀る。下社は、「稲荷山」の名の起源となった古い稲荷社(通称少額稲荷)で上社が本来の大学稲荷。明和八年(一七七一)二月、時の高良山座主寂信僧正が、京都伏見稲荷(現伏見稲荷大社)から、「大学」の称号を持つ稲荷神を勧請したものである。はじめ山内愛宕山に鎮祭され、「愛宕山稲荷」と称したが、慶応二年(一八六六)現在の社檀を拓き、明治八年(一八七五)二月拝殿を建立、同年八月一日ここに遷座された。以後商売繁盛・開運の神として、広い地域の信仰を集めるに至ったが、「大学」の名に因み、学業成就・各種試験合格を祈願する人が甚だ多い。

なお神紋とされる轡(くつわ)紋は、明治の始め、高良山を住居とした久留米藩主有馬頼咸公が、特に当社に授けられたものであるという。

御祭神

倉稲魂神(うかのみたまのかみ)

御神徳

商売繁盛、開運、最近は学業成就・各種試験合格祈願者が多い