109.北野天満宮(きたのてんまんぐう)

福岡県久留米市北野町中3267

久留米方面、西鉄沿線神社めぐり5社め、西鉄櫛原駅でちょうど来た甘木行きの電車に飛び乗り、北野駅で下車、北野天満宮に参拝しました。歴史は古く、造りは大宰府天満宮に似ています。入り口の参道わきに池があり、樹齢900年という天然記念物の大樟が影をつくっています。広い敷地の先には見事な楼門があり、本殿を守るように回廊が広がっています。拝殿のわきには、狛犬ではなく、金と銀の鴬(ウグイス)がとまっていました。御朱印は、おしとやかな宮司さんの奥さまが書いて下さいました。

北野天満宮と言えば京都ですが、なぜ久留米に北野天満思ったら思ったら、この地こ北野天満宮の領田があり、その代官所として建立されたようです。

創 建

天喜2年(1054年)

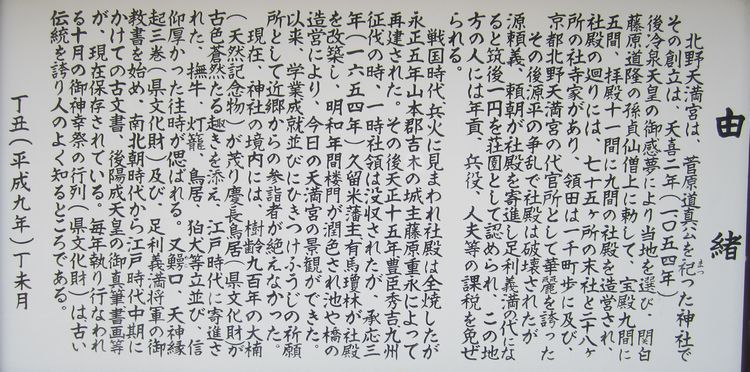

由 緒(掲示板より抜粋)

後冷泉天皇の御感夢により当地をを選び、関白藤原道隆の孫貞仙僧正に勅して、宝殿九間に五間、拝殿十一間に九間の社殿を造営され、社殿の廻りには、七十五ヶ所の末社と二十八ヶ所の社寺家があり、領田は一千町歩に及び、京都北野天満宮の代官所として華麗を誇った。

その後源平の争乱で社殿は破壊されたが源頼義、頼朝が社殿を寄進し足利義満の代になると筑後一円を荘園として認められ、この地方の人には年貢、兵役、人夫等の課税を免ぜられる。

戦国時代、兵火にみまわれ社殿は全焼したが永正五年山本軍吉木の城主藤原重永によって再建された。その後天正十五年豊臣秀吉、九州征伐の時、一時寺社領は没収されたが、承応三年(1654年)久留米藩主、有馬?林が社殿を改築し、明和年間楼門が潤色され池や橋の造営により、今日の天満宮の景観ができた。以来、学業成就並びにひきつけふうじの祈願所として近郷からの参詣者が絶えなかった。

現在、神社の境内には、樹齢九百年の大楠(天然記念物)が茂り慶長鳥居(県文化財)が古色蒼然たる趣きを添え、江戸時代に寄進された、撫牛、灯籠、鳥居、狛犬等並び、信仰厚かった往時が偲ばれる。また鰐口、天神縁起三巻(県文化財)及び、足利義満将軍の御教書を始め、南北朝時代から江戸時代中期にかけての古文書、後陽成天皇の御真筆、書画等が、現在保管されている。毎年執り行われる十月の御神幸祭の行列(県文化財)は古い伝統を誇り人のよく知るところである。

丁丑(平成九年)丁未月

御祭神

菅原道真公(すがわらのみちざねこう)

御神徳

学問成就、厄除け、開運招福

樹齢900年だそうです。