107.五穀神社(ごこくじんじゃ)

福岡県久留米通外町58

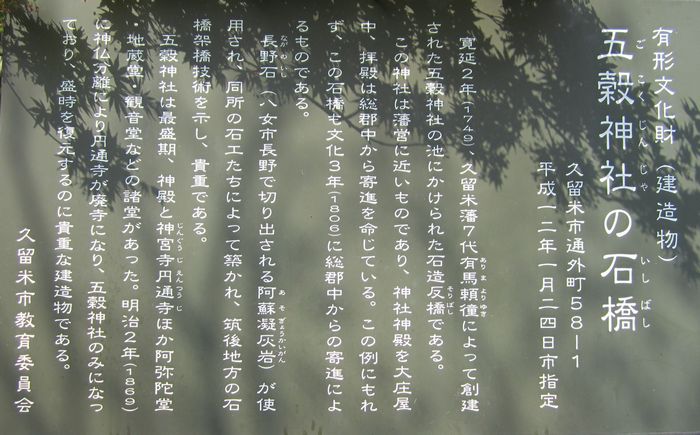

久留米方面、西鉄沿線神社めぐり3社め、日吉神社から歩いて参拝しました。入り口には、池があり、重要文化財の石橋もありと趣がありましたが、社殿はとてもシンプルでした。境内は広いことから、昔はきっと立派な建物が立ち並んでいたのではないかと想像されます。社務所はありましたが不在で、拝殿に宮司は常駐しておらず、御用の方は次に参拝する予定の櫛原天満宮に連絡してくださいとの張り紙がありました。

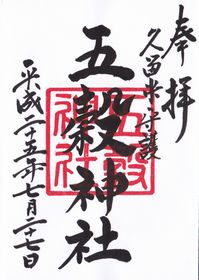

2013年7月27日、櫛原天満宮といっしょに3度目の参拝で御朱印を頂くことができました。

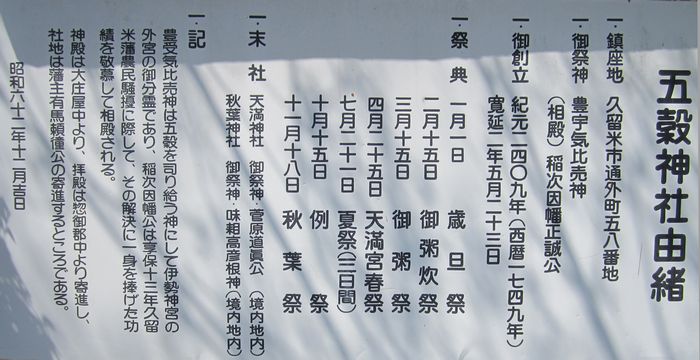

創 建

寛延2年(1749年)5月23日

由 緒

境内の由緒書には、

「豊受気比売神は五穀を司り給う神にして伊勢神宮の外宮の御分霊であり、稲次因幡公(いなつぎいなばこう)は享保13年(1728年)久留米藩農民騒擾に際して、その解決に一身を捧げた功績を敬慕して相殿される。神殿は大庄屋中より、拝殿は惣御郡中より寄進し、社地は藩主有馬頼徸公の寄進するところである。」

とありますが、稲次因幡は、藩命に背き年貢を廃止し一揆を収束させたため、家禄没収、謹慎蟄居のすえ病気で亡くなってしまいます。藩主有馬頼徸は、久留米城下にインドの五穀の神・婆珊婆演底主夜神(ばさんばえんていしゅやじん)を祀る「五穀神社」を創建したが、実際には稲次因幡の霊が枕元でしきりに諫言するので慰霊のために神社を創建したとの言い伝えがあるそうです。また、稲次因幡に恩義を感じた久留米藩領内8郡の農民たちが資金を出し合って稲次因幡を祀る神社を創建したとも云われているそうです。

主祭神

豊宇気比売神(とようけひめのかみ)

相殿神

稲次因幡正誠公(いなつぎいなばまさざねこう)

御神徳

五穀豊穣

境内は広く、建造物の跡が残されているのは、明治の廃仏毀釈により、お寺が廃止されてしまったことによるものだそうです。

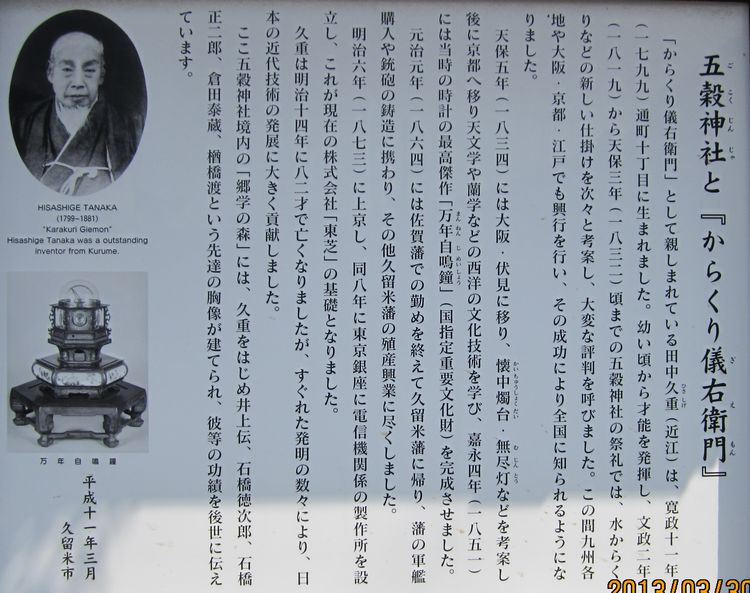

東芝の創始者です。