103.葛原八幡神社(くずはらはちまんじんじゃ)

福岡県北九州市小倉南区葛原4丁目3-1

北九州神社めぐりの3回目、湯川水神社から歩いて10分くらいでしょうか、参道が非常に長かったです。参道の右には大きな池がありここにも和気清麻呂像と狛イノシシがありました。妙見宮は、和気清麻呂が祈った場所、水神社は足を治した温泉が湧き出ていた場所、葛原八幡宮は、傷の治癒後住んでいた場所、ということでした。小倉南区は和気清麻呂に深いゆかりのある地であることがよく分かりました。

創建/由緒(ホームページより)

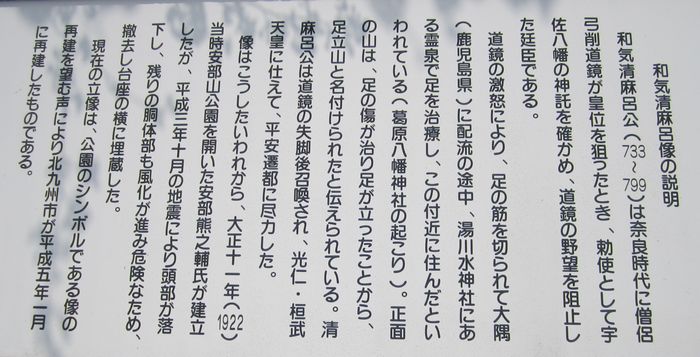

称徳天皇の神護慶雲年間(今から1,200余年前)天皇の寵を受け、政界に進出した弓削道鏡は宇佐八幡神の神勅と偽り皇位につこうとしました。清麻呂公は改めて勅使に任ぜられ宇佐宮に参向し、真の勅使を請けて道鏡の意をくつがえした為、道鏡の怒りにふれ足の筋を断たれて大隅国(鹿児島県)に流罪となりました。途中、公の御舟が宇佐郡?田村に流れ着いた時、突如、山中から白鹿が現れ、公を背に乗せ、左右を二百頭余の猪が守護し宇佐宮へと導きました。

(日本後記、水鏡による)

公は神前に詣で、八幡神に罪なきことを乞い奉ると八幡神が出現され、「之れより西方十七里の規矩郡竹和山の山麓に温泉あり此所に浴せば 必ず癒る」とお教えになりました。

公は、その神託のまにまに温泉に浴すと数日にして足が立ち、それからこの山を「足立山」と呼ぶようになりました。(湯川水神社の境内に今も湧き出ている)

これより公は、蜂ヶ坂(安部山清麻呂石像付近)に庵を結び住み、八幡神への神恩感謝の為、神祠をたてて自ら朝夕に奉齋しておりました。これが当社の起りであります。

その後、宝亀元年(770年)公は赦免され都に帰ることになりました、延暦十八年(799年)薨じ給い、それを伝え聞いた里人が清麻呂公の神霊を八幡社に合せ祭っておりました。

下って、弘仁八年(817)清麻呂公の嗣子真綱、勅使として宇佐宮へ参向の帰途、蜂ヶ坂に立ち寄り御神誨を仰ぎ八幡社を現在の地に遷し奉り、神功皇后、父清麻呂公の神霊を左右の相殿に合祀されました。

御祭神

神功皇后(じんぐうこうごう)

応神天皇(おうじんてんのう)

和気清麻呂(わけのきよまろ)正一位護王大明神)

御神徳

健脚祈願、リハビリ成就、病気平癒

家内安全、商売繁盛、交通安全、厄祓、学業成就、災難除、方角除、安産祈願

和気清麻呂は地元の人たちにとても慕われているようです。