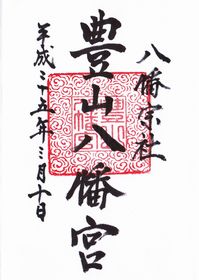

88.豊山八幡神社(とよやまはちまんじんじゃ)

福岡県北九州市八幡東区春の町4-4-1

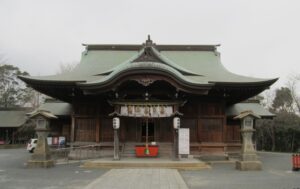

北九州神社めぐり、八幡・戸畑・若松編 5社め豊山八幡神社です。帆柱稲荷神社の山登りから歩いて参拝、街中ではありますが、境内は静かで広々としていました。ここは八幡発祥の地なのだそうです。参拝後、社務所で御朱印をお願いすると、対応してくれた宮司さんが見覚えのある顔、柔道の斉藤コーチに似ている、春日神社で祈祷をしていた宮司さんでした。御朱印を受け取る時に、もしかして春日神社にいらっしゃいませんでしたか、と聞いてみたら。はいおりました、とにこにこして御朱印帳を渡してくれました。宮司さんも私のことを覚えていたようです。たぶん、出張祈祷であったのでしょう。

創 建

およそ1400年前

由 緒(ホームページより抜粋要約)

神功皇后は、筑前宇美町に於いて皇子(後の応神天皇)をご出産の後、この地を行幸され、岡県主熊鰐より御衣を献上されいたくお喜びになられた。そして三韓を従えた御弓矢を山中に納め天下が豊かになる事をお祈りされこの山を豊山(ゆたかやま)と名付けた。

推古天皇の御代(飛鳥時代)新羅国が任那に侵入した為、大和朝廷より境部雄麻呂、中臣連国を大将軍とし、神功皇后の故事に倣い洞の海より入港し軍団を整えていたが、俄に霊鳩夥しく軍艦に群がりて御神託有り『我は、八幡大神なり。今、宇佐の宮より此の所に跡をたれんと思う。我を祭れば、新羅国は弓を袋に太刀は鞘にいれ朝廷にしたがうであろう。』神告の御教により、帰朝後、八幡大神を前田村巽の森茎船(西本町)に鎮祭し、岡県主彦足を神主として奉仕させました。

光孝天皇の御代(平安時代)大宮司岡県主年麻呂に御神託が有り、現在地に御神体を遷し大宰府官人奉行のもと荘厳なる神殿を建立した。

明治二十二年、市町村制実施により尾倉、大蔵、枝光、三村合併の折、三村の氏神様が『八幡神社』の為、八幡村と称したことが、当社が『やはた』地名の発祥の地と言われる所以です。

昭和五年、八幡製鉄所と共に八幡の繁栄した時代に氏子崇敬者の浄財により総檜造りの現社殿が竣工。

御祭神

帶仲津日子命(たらしなかつひこのみこと:仲哀天皇)

譽田和気命(ほんだわけのみこと:応神天皇)

息長帶比賣命(おきながたらしひめのみこと:神功皇后)

宇遲和紀郎子命(うじわきいらつこのみこと)

御祭神

安産祈願、厄除け、人生儀礼、交通安全、家内安全、合格祈願、病気平癒、方位除け、心願成就など