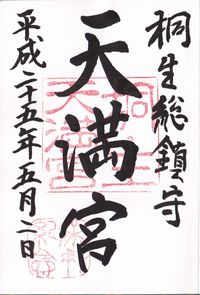

66.桐生天満宮(きりゅうてんまんぐう)

群馬県桐生市天神町1-2-1

私が通った大学の隣に鎮座する神社です。学生の頃は境内に足を踏み入れたこともありませんでした。桐生市のメインストリートである本町通りを北にまっすぐ進むと、この桐生天満宮に突き当り、道路は神社をよけるように迂回しています。本町通りは天神様にお参りするための参道であったのだと思っていました。今回は、正月で忙しく、御朱印は頂けませんでした。また出直しです。

2013年5月2日、ゴールデンウィークに参拝して御朱印を頂きました。写真も追加しています。

創建/由緒(ホームページより抜粋要約)

第十二代の景行天皇の時代に、上毛野国造が天穂日命を奉斎した磯部明神が起源。

文治三年(1187年)から当地を支配した桐生家が代々の守護神として崇敬し

観応年間(1350年頃)には、京都より北野天満宮の御分霊を合祀して「桐生天満宮」と改称

天正十九年(1591年)、下久方村宮内から現在地に遷座、桐生領五十四ケ村の総鎮守と定められた。

社殿は安永七年(1778年)に起工して寛政五年(1793年)に落成したもの

御祭神

天穂日命(アメノホヒノミコト)

菅原道真公(スガワラノミチザネコウ)

祓戸四柱(ハラエドヨハシラノオオカミ)

瀬織津姫神

速開都姫神

気吹戸主神

速佐須良姫神

御神徳

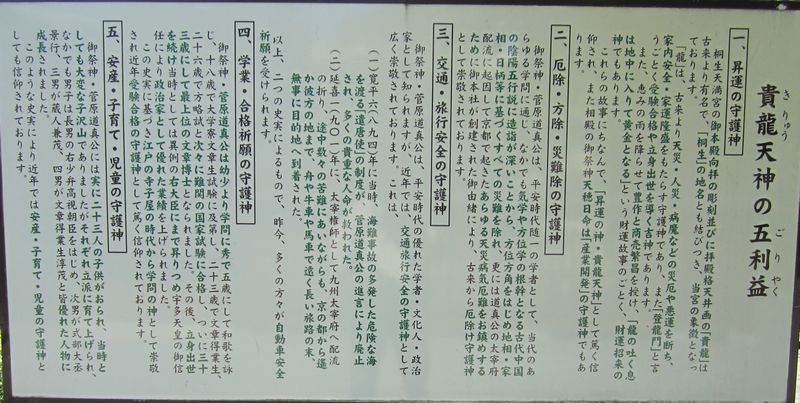

《貴龍天神の五利益》

1.勝運の守護

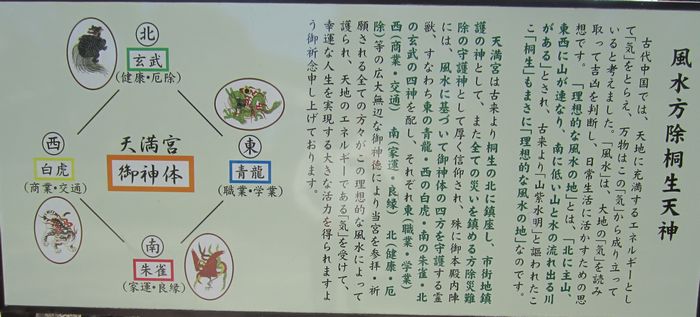

2.厄除・方位・風水の守護

3.交通・旅行安全の守護

4.学業合格祈願の守護

5.安産・子育て・児童の守護

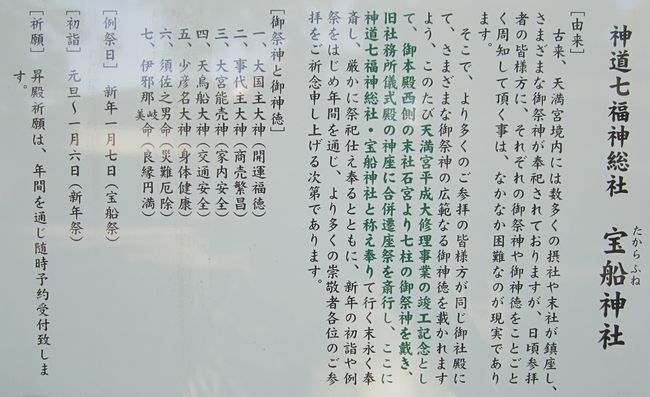

《宝船神社(神道七福神総社)》

一、大国主大神 (開運福徳)

二、事代主大神 (商売繁昌)

三、天鳥船大神 (交通安全)

四、少彦名大神 (身体健康)

五、大宮能売神 (家内安全)

六、須佐之男命 (災難厄除)

七、伊邪那美岐命 (良縁円満)

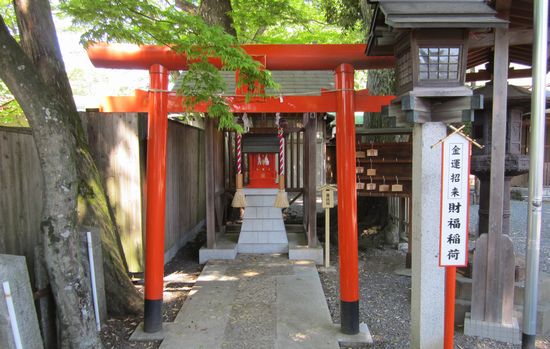

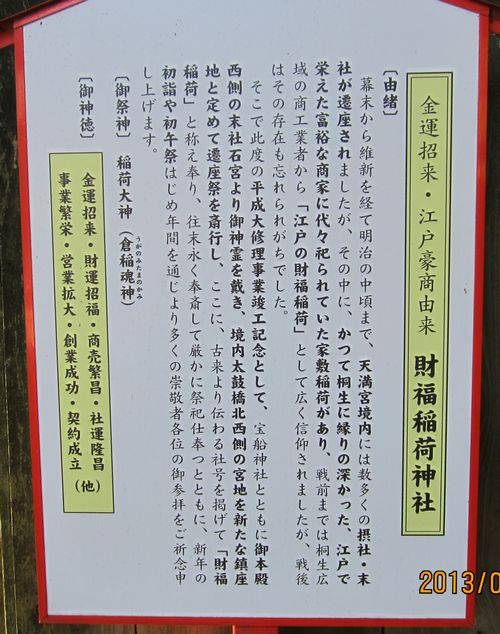

《財福稲荷神社》

金運招来・財運招福・商売繁昌・社運隆昌・事業繁栄・営業拡大・創業成功・契約成立

首をかしげているところがかわいいです。

からくりの動力に使っていたのかもしれません。

ということは天神様もあるのか?

木の影が入ってしまいましたので、以下に書き出しました。

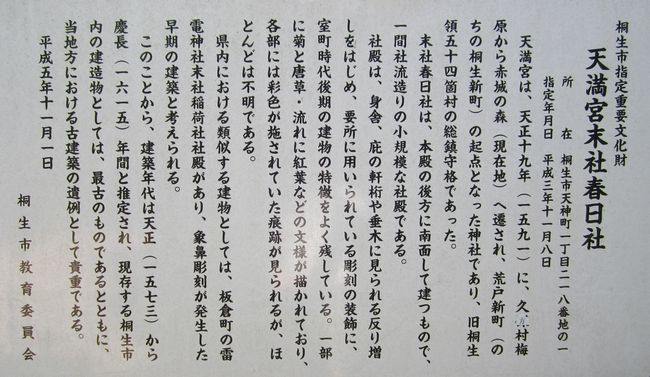

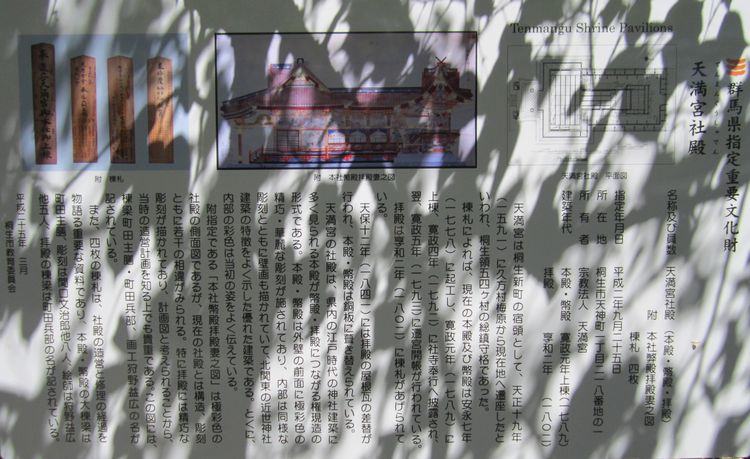

群馬県指定重要文化財

天満宮社殿

指定年月日 平成2年9月25日

所在地 桐生市天神町一丁目218番地の1

所有者 宗教法人 天満宮

建築年代 本殿・幣殿 寛政元年上棟(1789)

幣殿 享和2年(1802)

天満宮は桐生新町の宿頭として、天正19年(1591)に久方村梅原から現在地へ遷座したといわれ、桐生領五十四ヶ村の総鎮守格であった。

棟札によれば、現在の本殿及び幣殿は安永7年(1778)に起工し、寛政元年(1789)に上棟、寛政4年(1792)に社寺奉行へ披露され、翌、寛政5年(1793)に遷宮開帳が行われている。

拝殿は享和2年(1802)に棟札があげられている。

天保12年(1841)には拝殿の屋根瓦の差替が行われ、本殿・幣殿は銅板に葺き替えられている。

天満宮の社殿は、県内の江戸時代の神社建築に多く見られる本殿が幣殿・拝殿につながる権現造の形式である。本殿・幣殿は外壁の全面に極彩色の精巧・華麗な彫刻が施されており、内部は同様な彫刻とともに壁画も描かれていて、北関東の近世神社建築の特徴をよく示した優れた建築である。とくに、内部の彩色は当初の姿をよく伝えている。

附指定である「本社幣殿拝殿妻之図」は極彩色の社殿の側面図であるが、現在の社殿とは構造、彫刻ともに若干の相違がみられる。特に拝殿には精巧な彫刻が描かれており、計画図と考えられることから、当時の造営計画を知る上でも貴重である。この図には、棟梁町田主膳・町田兵部、画工狩野益広の名が記されている。

また、四枚の棟札は、社殿の造営と修理の経過を物語る重要な資料であり、本殿・幣殿の大棟梁は町田主膳、彫刻は関口文治郎他八人、絵師は狩野益広他五人、拝殿の棟梁は町田兵部の名が記されている。

平成25年3月

桐生市教育委員会