50.今井津須佐神社・大祖大神社(いまいづすさじんじゃ・たいそだいじんじゃ)

福岡県行橋市元永元永山1299

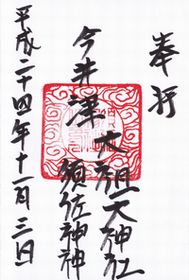

大分方面神社めぐり10社めは、今日最後の参拝、今井津須佐神社・大祖大神社です。山の中腹、急な階段を登った先にあり、登って行く途中、お城の城壁のような壁が現れました。その上に、ひとつの拝殿に二つの神社が祀られていました。本殿は別々になっているようです。社務所で声をかけると、若い宮司さんが出てきて御朱印を書いてくださいましたが、”須佐神神” となっているのはご愛嬌でしょうか。由緒書きをお願いしたら、今切らしてます、と言われてしまいました。二つの神社が、どうしてこのような形になったのかは分かりませんでした。

後でネットで調べたところ、戦国時代、元々鎮座していた大祖大神社のとなりに、平地にあった今井津須佐神社が戦国の戦禍を避けるために移ってきたとのことです。

創建/由緒(由緒書より抜粋)

《今井津神社神社》

創建時期は諸説ありますが、この地方に疫病が大流行した鎌倉時代の建長8年(1254年)に地元の有力者によって京都の八坂神社から今井の地に勧請されました。翌年、悪病退散のお礼として始まったのが、現在も行われている今井祇園行事(夏祭り)です。もともとは今井地区の平地にありましたが、戦国時代に兵火を避けるため、この妙見山の中腹にあった元永地区・長井地区の氏神・太祖大神社の隣に移ってきました。そのため、二つの神社が並んだ珍しいつくりとなっています。

《大祖大神社》

太古この地に天地の神霊を祀り、のち之を妙見神(造化三神)とす。天暦六年(九五二)

御祭神

《今井津須佐神社》

建速須佐之男大神(たけはやすさのおのみこと)

奇稲田比売大神(くしいなだひめ)

八王子大神(はちおうじおおかみ)

《大祖大神社》

天之御中主之大神(あめのみなかぬしのかみ)

高御産霊大神(たかみむすびのかみ)

神御産霊大神(かみむすひのかみ)

御神徳

疫病平癒、無病息災、厄除開運、など