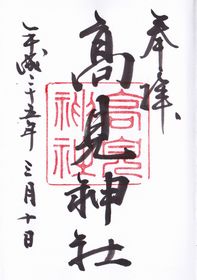

89.高見神社(たかみじんじゃ)

福岡県北九州市八幡東区高見1-1-1

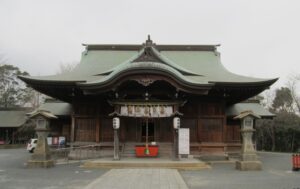

北九州神社めぐり、八幡・戸畑・若松編 6社めの参拝は高見神社です。豊山八幡神社からバスで移動、小高い山の中腹に鎮座しておりました。境内は広々として、社殿はどっしりとしていて、とても落ち着いた雰囲気の神社でした。由緒書きによると、八幡製鉄所の建設で豊山八幡神社に遷移され、後に現在の場所に移されたとのことです。

創 建(ホームページより)

神功皇后さまを山口県豊浦で出迎えた、岡(旧遠賀郡)の縣主(あがたぬし)熊鰐(くまわに)は、船に神籬(ひもろぎ・神様のより所)を設け、三種の神器をまつり、洞海湾へと導き、帆柱山から師船の材料を切り出して船団を整えました。神功皇后さまは、守護軍を派遣されるにあたり、洞海湾髙見山に髙見神社を建立し戦勝を祈願しました。これより、髙見神社は熊鰐の子孫によって代々祀られて来ました。

明治29年(1896年)の官営八幡製鐵所建設により髙見神社も同所用地となったため、明治31年(1898年)に尾倉の豊山八幡神社の宮前に遷され、37年の間同地にまつられました。 この間に、髙見神社の御神威をかしこむ官営八幡製鐵所では、日本国家の近代化産業の守護神としてふさわしい神社を新たに建立する気運が高まりました。

現在の髙見神社は、昭和8年(1933年)の日嗣皇子(今上陛下)御生誕と日本製鐵株式会社創立を慶機として建立されたものです。「髙見神社御造営大事業」は、官営八幡製鐵所と内務省(現在の総務省)共同の国家事業として行われました。四季を通じて美しく、官営八幡製鐵所高等官舎がずらりと並んだ髙見町は、近代国家の都として京都の条里制をならい整備され、その高台に髙見神社が建立されました。

御祭神

天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)

髙御産巣日神(たかみむすひのかみ)

神産巣日神(かみむすびのかみ)

可美葦芽彦遅神(うましあしかびひこぢ)

天之常立神(あめのとこたちのかみ)

国之常立神(くにのとこたちのかみ)

豊雲野神(とよくもぬのかみ)

天照大御神(あまてらすおおみかみ)

天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)

皇孫瓊々杵命(すめみまににぎのみこと)

彦穂々手見命(ひこほほでみのみこと)

鵜萱葺不合命(うがやふきあへずのみこと)

御神徳

安全祈願、安産祈願、人生儀礼、厄払、交通安全、商売繁盛、など