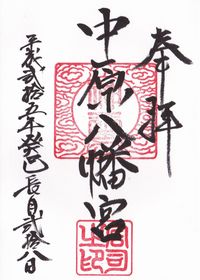

94.中原八幡宮(なかばるはちまんぐう)

福岡県北九州市戸畑区中原東三丁目12番1号

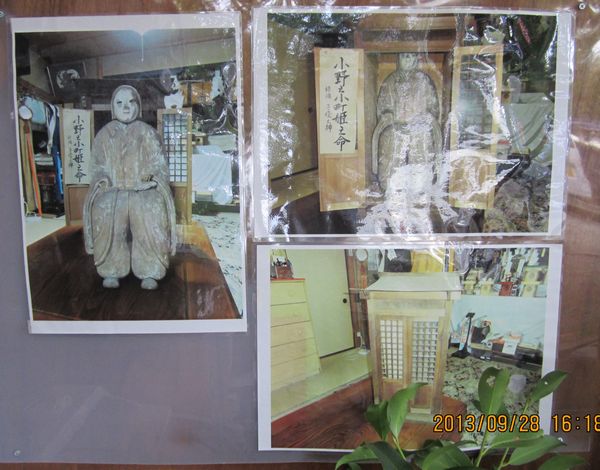

北九州神社めぐり、八幡・戸畑・若松編 11社めの参拝は中原八幡宮です。小高い丘に登る階段とかんばんが目につきました。階段を登り、参拝、社殿の左手に住居を兼ねた社務所があり、御朱印を頂くために声をかけたところ、奥様らしき方が対応してくださいましたが、宮司さんが留守で御朱印は頂けませんでした。せめて由緒書きをとお願いしたところ、分かりません、と言われてしまいました。神社のことについては関与してないようでした。中原八幡宮には、小野小町の木造が所蔵されているとのことです。

3月23日(土)再度参拝に訪れたのですが、お留守で御朱印は頂けませんでした。

5月26日(日) 3度めの参拝ですが、またもお留守でした。

9月28日(土) 4度目の参拝でようやく御朱印を頂くことができました。

創建/由緒(看板より抜粋要約)

神社の創立やその他沿革等は、安政年間の火災で焼失、古老の口碑/「筑前国続風土記拾遺」によれば、

後鳥羽天皇建久5年に遠賀郡花尾山城主、上の介重業(遺後の麻生氏)の時、枝光村宮田山に「八幡大神」を崇敬、枝光・戸畑・中原の三村人の産土神「うぶすなかみ」として恭敬す。天正年中「1573年~1592年」頃に花尾山の城主没落により、本社枝光村の八幡宮を、中原村古野に勧請する。

また、「遠賀郡誌」によれば、寛文年中「1661年」社殿を建立、中原村の産土神とあがめ、祭典その他の沿革を慨記したる「棟札」を本殿に納めたるも、安政ニ辰「1855年」10月25日の火災により焼失、今の本殿は安政6年「1859年」に再建される。

御祭神

応神天皇(おうじんてんのう)

神功皇后(じんぐうこうごう)

比売大神(ひめおおかみ)

須佐之男命(すさのおのみこと)

御神徳

武運長久、出世開運、家内安全、交通安全、学業成就、商売繁盛、厄除け、など

小野小町の座像があるそうで、八幡宮の先々代の宮司が、

熊本の小町神社より昭和14年に譲り受けたものだそうです。

「熊本で2度の水害に遭いながらも残った。」

「西南戦争では、兵士がこの木造を抱いて逃げた。」

といった謂われもあるそうです。