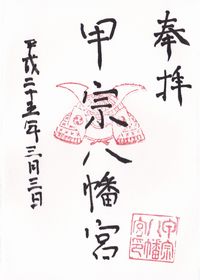

74.甲宗八幡宮(こうそはちまんぐう)

福岡県北九州市門司区1丁目7-18

北九州神社めぐり4社めは甲宗八幡宮、和布刈神社から歩いての参拝です。小高い丘の上にあり、登ってみると意外と眺めが良く、昔は海も近くてもっと眺めが良かったのではないかと想像されます。御神体は神宮皇后の甲冑だそうで、だから甲宗八幡宮なのだそうです。後で調べたら小っちゃい鳥居があるとのこですが、お目にかかれませんでした。

創建/由緒(ホームページより抜粋要約)

第56代清和天皇の貞観元年(859年)、大和国(奈良県)大安寺の僧侶であった行教(ぎょうきょう)が、豊前国の宇佐八幡宮(宇佐神宮)に参拝し、「桓武天皇は都を平安京に遷させ給うてより(平安遷都)、五十年以上も経過したが、未だに王城鎮護の神はなし。願わくば神慮が我に降って、守護神を教え賜え」と祈念したところ、「吾れ都近く(山崎離宮のあった男山)移座して国家を鎮護せん」とのご神勅を受けた。

翌年、貞観2年(860年)、清和天皇は太宰大弐(太宰府の太宰師の次の位置する職)清原真人岑成を勅使として派遣。勅使の旨を受けた行教は、畏んで宇佐八幡宮のご分霊を山城国(京都府)にお遷しする(石清水八幡宮の創建)途中、門司関の霊峰筆立山(大宮山)の山麓に滞在した。その時、筆立山上空に瑞雲(めでたいことの前兆として現れる雲)がたなびき、八流(やながれ)の幡(はた)を天降(あもり)して、光り日月のごとく行教の袈裟を照らした。行教は「大神の出現疑いなし」と上申し、この地に宇佐八幡宮の御分霊を祀り、神功皇后御着用の御甲を御神霊(御神体)として外朝西門鎮守門司八幡宮(後に甲宗八幡宮)を創建した(御甲をご神体として祀ることから甲宗と称すようになる)。

御祭神

八幡三神

第一殿 応神天皇(おうじんてんのう)

第二殿 神功皇后(じんぐうこうごう)

第三殿 市寸島比命(いちきしまひめのみこと)

多紀理比売命(たぎりひめのみこと)

多紀津比売命(たぎつひめのみこと)

御神徳

必勝祈願、安産祈願、交通安全、厄払い、など