71.和布刈神社(めかりじんじゃ)

福岡県北九州市門司区3492

北九州神社めぐり、最初の参拝な和布刈神社、九州最北端の神社だそうです。まだ朝が早く社務所が開いていなかったので、一旦関門海峡を地下トンネルで渡り、下関側にある神社を参拝してから再度参拝し御朱印を頂きました。旧暦の正月に行われる和布刈り神事は有名で、私もニュースで見た覚えがあります。今日は3月3日ということで、人形供養が行われるところでした。うっかりして由緒書を頂いてくるのを忘れてしまいました。

創 建

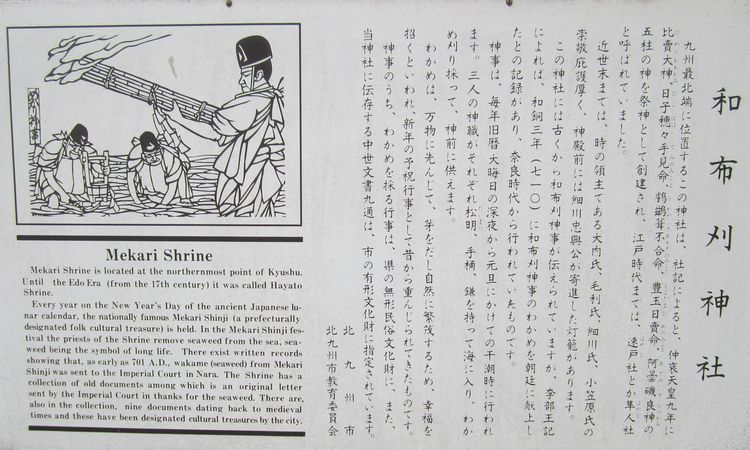

社伝によると、仲哀天皇9年(約1800年前)、神功皇后が三韓征伐に勝利した際に、報寶の思召をもって創建された、と言われている。

また、神社説明書によれば、仲哀天皇9年に、比賣大神(ひめのおおかみ)、日子穂々手見命(ひこほほてみのみこと)、鷧かや葺不合命(うかやふきあえずのみこと)、豊玉日賣命(とよたまひめのみこと)、阿曇磯良神(あずみいそらのかみ)の5柱の神を祭神として創建され、江戸時代までは速戸社(はやとしゃ)とか隼人社(はやとしゃ)と呼ばれていました。

御祭神

撞賢木厳之御魂天疎向津媛命(つきさかきいつのみたまあまさかるむかつひめ)

別称 瀬織津姫(せおりつひめ)

御神徳

航海安全、豊漁、導きの神、穢れ払い

和布刈神事について(Wikipediaより抜粋)

神功皇后が三韓征伐からの凱旋を祝って、自ら神主となり、早鞆の瀬戸のワカメを神前にささげたという古事に由来する神事である。710年(和銅3年)に和布刈神事のわかめを朝廷に献上したという記録が残る。かつては「神事を見ると目がつぶれる」と言われたが、戦後以降から自由に拝観できる。

毎年旧暦元日の早朝に行われ、横代湯立神楽が奉納された後、3人の神職が干潮の海に降りてワカメを刈りとり、それを神前に供えて航海の安全、豊漁を祈願するものである。

1958年4月3日、福岡県指定無形民俗文化財に認定された。