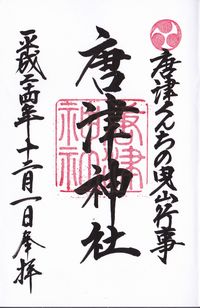

62.唐津神社(からつじんじゃ)

佐賀県唐津市南城内3-13

今日から師走です。唐津くんちで有名な唐津神社に行ってきました。佐賀県で最初の御朱印受領神社です。お昼頃家を出たのですが、やたらと寒く、後で天気予報を見たら真冬並みの寒さだったとのことです。唐津神社は、江戸時代には、唐津城内にあったそうです。夕日に映えた唐津城の天守は見事でした。せっかく来たので天守にも登ってきました。

唐津くんちは、唐津神社の秋季例大祭で、11月2~4日、14台の曳山が街を巡行します。現在の曳山は文政2年(1819年)の制作に始まり、順次15台作成されましたが、1台破損し、14台が現在まで引継がれているそうで、1台2~4tもの重さだそうです。

創建/由緒(ホームページより抜粋)

其の昔、神功皇后、三韓へ渡海に際し道中安全を住吉三神に祈願奉る。帰朝の後、御神徳著しきを感じ松浦の海浜に宝鏡を懸げて三神の霊を祀り給ふ。

天平勝宝7年(755年)時の領主・神田宗次公、一夕神夢を得て海浜に至れば一筺の浮び来る有り。之を探りて開ければ一宝鏡なり。之、正しく皇后の捧げ給ひしものならむと畏みて帝に奏聞す。この年、9月29日「唐津大明神」の神号を賜ふ。

文治2年(1186年)領主・神田廣、社殿を再建し、家祖・神田宗次公の神霊を合祀し二ノ宮とす。

慶長7年(1602年)初代唐津城主・寺澤志摩守、唐津城築城に際し現在地に社地を定め、社殿を新築し領内の守護神として崇敬せり。且つ城下の火災鎮護として水波能女神を相殿として勧請す。その後、大久保・松平・土井・水野・小笠原の各藩主も祈願所と定め領内の総社として尊崇す。

明治6年(1873年)郷社に列し「唐津神社」と改称す。

御祭神

一ノ宮

住吉三神

底筒男命(そこつつのおのみこと)

中筒男命(なかつつのおのみこと)

表筒男命(うわつつのおのみこと)

二ノ宮

神田宗次公(かんだむねつぐこう)

相 殿

水波能女神(みずはのめのかみ)

御神徳

海上安全、家内安全、勝負運、商売繁盛、口や歯の病気平癒