57.箭弓稲荷神社(やきゅういなりじんじゃ)

埼玉県東松山市箭弓町2-5-14

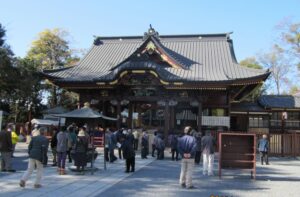

埼玉県で最初に御朱印を頂いた神社です。御朱印帳と御朱印は、前もって娘に購入してもらい、お参りと写真撮影は11/16に行いました。今年の正月、出初式を見た神社です。”箭弓(やきゅう)” と ”野球”を掛けて、少年野球チームが必勝祈願に来るそうで、神社も商魂たくましく、バットとボールのお守りを販売していました。

創 建

和銅5年(712年)

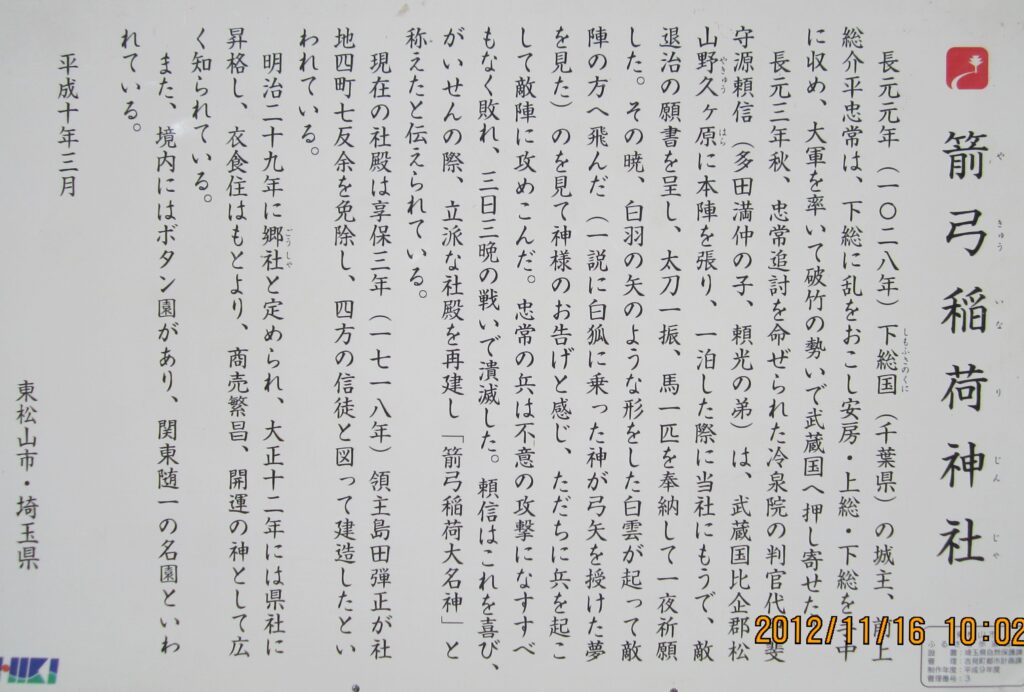

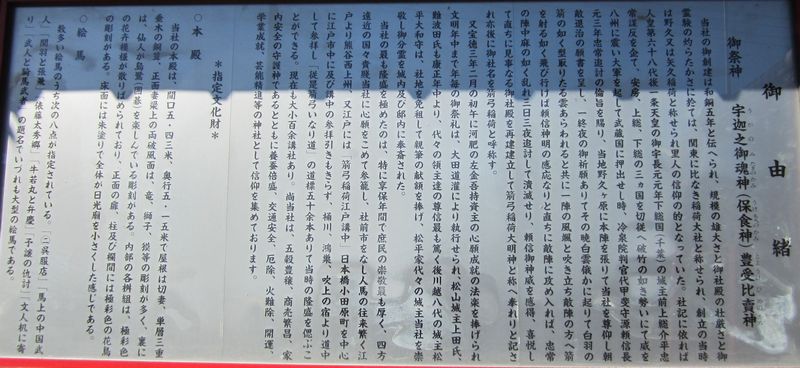

由 緒

社記によると、平安時代の中頃、下総の国(千葉県と茨城県の一部)の城主平忠常が謀反を起こし、またたく間に近隣諸国を切り従え、ついにその威を関八州にふるい、大群をもって武蔵の国(埼玉県と東京都・神奈川県の一部)川越まで押し寄せてきました。

朝廷は、武門の誉れ高き武将源頼信を忠常追討の任に当たらせ、当地野久ヶ原に本陣を張り、頼信が野久稲荷神社に夜を徹して戦勝祈願をしたところ、明け行く空に箭(矢)の形をした白雲がにわかに現れ、その箭は敵を射るかのように飛んで行きました。

頼信は、これぞ神のご加護と奮いたち、自ら先頭に立ち敵陣に攻め入ると、ふいを突かれた忠常軍はあわてふためき、一旦は後退したもののすぐに盛り返し、三日三晩にわたる激戦も、神を信じ戦う頼信軍が勝利しました。

帰陣した頼信は、ただちに野久稲荷に戦勝報告を済ませると、この勝利はご神威、ご神徳によるものだとして、ご社殿の建て替えを寄進するとともに、野久稲荷を箭弓稲荷と改めて呼ぶようにと里人に命じたのでした。

御祭神

宇迦之御魂神(うがのみたまのかみ)

別称:保食神(うけもちのかみ)

御神徳

五穀豊穣、商売繁昌、家内安全、交通安全、厄除、火難除、開運、学業成就、芸能向上、等