45.八幡古表神社(はちまんこひょうじんじゃ)

福岡県築上郡吉富町小犬丸353-1

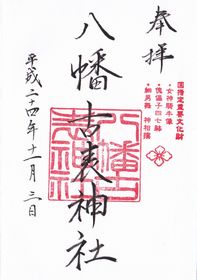

大分方面神社めぐり5社めは八幡古表神社。大分方面と言いながら実は福岡県です。中津城から川を挟んで反対側に位置する神社で、その川が県境になっていました。参道は比較的長く、参道の先にりっぱな神門がありました。神門をくぐると、拝殿は改装中でシートをかぶっており、良く見えません。お参りを済ませ、御朱印を頂くべく社務所で声を掛けたら、楼門の近くで大工仕事をしていた人が、「何でしょうか」と歩み寄ってきてくれました。てっきり工事の大工さんかと思ったら、神社の方で、快く御朱印を書いてくださいました。

創 建

欽明天皇 御宇六年(皇紀1205年 西暦545年) 九月二十一日

由 緒(ホームページより抜粋)

中津川(山国川)の辺に玉手翁(たまてのおきな)という者が住んでいた。神にも等しい美しい心を持った人格者であったが、欽明天皇六年九月二十一日吹出の高浜を散歩していたところ、美しい白雲が西の方より飛来し明月の如く光り輝く女神が乗っておられた。翁はすぐに神である事を察し畏れ拝んだ。すると次のような神託があった。

「吾は息長帯姫なり。昔、三韓征伐のおり軍卒集まり難しにより諸国を歴視し此の所に来りて海辺の石(後、皇后石と呼ぶようになった)の上にて諸国の神々を祭る。よりて軍卒多く集まり船をも調達、険浪を渡り三韓を伐つ。しかるに後世これを知る者なし。今よりこの良き地に住みて永遠に国家国民を守護せんとす。汝此の所に社を建て吾を祭れ」

翁は平伏して再拝、早速社殿を造営すべき土地をさがしたが、自分の支配するこの土地が神様の選ばれた所だけあって、人々も心豊かで海陸の幸にも富んでいる事に大そう喜んで、吹出の高浜の島の最も荘厳な所を選び、社殿を建て、息長大神宮と称してお祭りした。

また、国指定重要文化財に、「細男舞・神相撲(くわしおのまい かみずもう)」が指定されています。4年に1度の開催で、起源は奈良時代だそうです。登場する木彫り人形は、鎌倉時代に作られた47体の傀儡子と呼ばれる神様で、舞や歌を奏でたり、相撲を取ったりするそうです。この「細男舞・神相撲」が「古い形を表す」ということから、この神様たちを「古表大明神」と称したことが、古表神社の呼び名の由来のようです。

御祭神

御本殿 息長帯姫尊(おきながたらしひめのみこと)神功皇后

虚空津比売命(そらつひめのみこと)

東御殿 四十柱大神(よそはしらのおおかみ)細男舞・神相撲の神々

西御殿 住吉大神(すみよしのおおかみ)

御神徳

息長帯姫尊 安産、子育て、家内安全、厄除け

住吉大神 勝運、海上安全、交通安全

四十柱大神 家内安全、厄除け、芸能上達