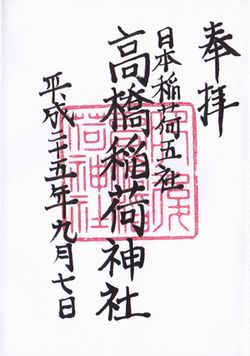

232.高橋稲荷神社(たかはしいなりじんじゃ)

熊本県熊本市西区上代9-6-20

熊本市内神社めぐり、2社めは熊本駅から西に3kmほどのところに鎮座する高橋稲荷神社です。北岡神社参拝後レンタサイクル(電動アシスト付)を借りての参拝です。稲荷神社ならではの朱色の大きな二つの鳥居と、大きな朱色の提灯が特徴的で、山の斜面を朱色の建物が立ち並び、とてもににぎやかな感じがします。一方、本殿からさらに山を登ったところにはいくつかの奥宮があり、こちらは表のきらびやかさとは違って、静かで落ち着いた感じでした。頂上には太子堂があり、かつての神仏習合の名残ではないかと思われます。ちなみに、日本稲荷五社に数えられそうで、残り四社は、伏見稲荷大社(京都府)、祐徳稲荷神社(佐賀県)、豊川稲荷(愛知県)、最上稲荷(岡山県)だそうです。

創建/由緒(Wikipediaより)

明応5年(1496年)、隈本城の初代城主鹿子木親員が支城として稲荷山山頂に上代城を築いた際、城内鎮守のため京都の伏見稲荷神社から稲荷大明神を勧請したのに始まる。天文10年(1541年)上代城落城の際に稲荷神社も焼失した。江戸時代に入り、熊本藩主細川氏の菩提寺である海蔵寺の首座義本氏が夢で稲荷神社再興の啓示を受け、寛文元年(1661年)、現在地である稲荷山中腹に社殿を再建し遷座した。以降、熊本藩主細川氏の崇敬を受けた。明治維新の際に高橋稲荷神社に改称した。戦後は神社本庁に参加し、昭和41年(1966年)7月1日にその別表神社とされた。

御祭神

宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)

御神徳

商売繁盛、家内安全、五穀豊穣、交通安全、漁業繁栄

狛犬さん、かなり痛んでいます。神門をくぐり、右手の階段を登ると社殿のある境内に出ます。

たくさんの奥宮が鎮座していました。