231.北岡神社(きたおかじんじゃ)

熊本県熊本市西区春日1-8-16

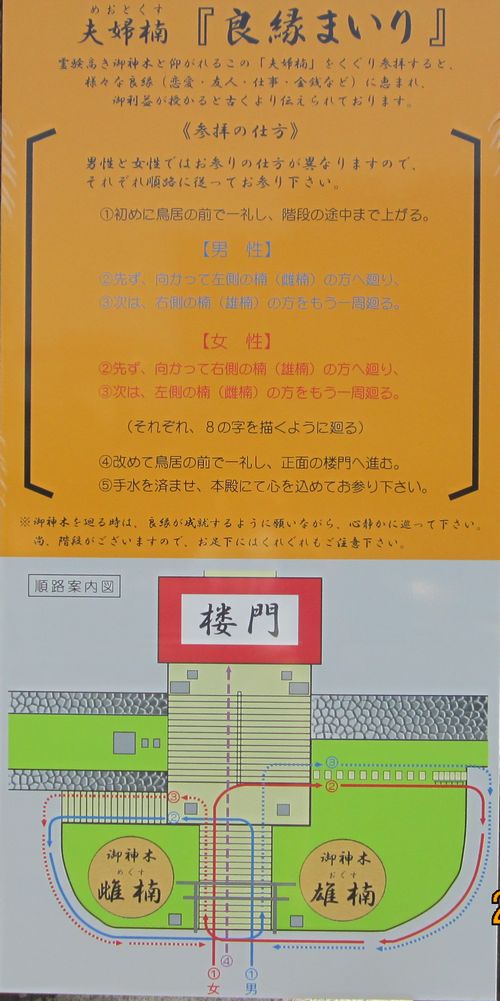

熊本市内神社めぐり、1社めの参拝は熊本駅からほど近い北岡神社です。鳥居をくぐると階段になっており、左右に樹齢1千年の御神木、夫婦楠が生い茂っています。右が雄楠、左が雌楠の夫婦楠、それぞれの木をぐるりと八の字描くように回ってから参拝すると願い事が成就されるとされており、わたしもこれにしたがって参拝しました。階段の先に見事な楼門があり、楼門の先に社務所と境内、さらに右手の階段を登った先に広い境内があり、社殿が鎮座していました。創建1079年たいへん歴史ある神社です。

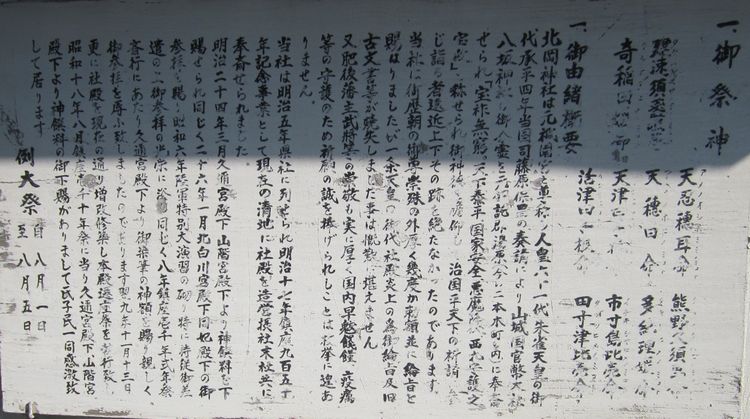

創 建

承平四年(934)年

由 緒

当神社は承平四年(934)第六十一代朱雀天皇の御代に、武勇名高い藤原保昌が肥後国司として下向された際、凶徒の叛乱と疫病の流行を鎮めるために京都の祇園社(八坂神社)の御分霊を勧請し、飽託郡湯原(現二本木五丁目)に府中の鎮護として創建されたのが始まりとされ、当地でも祇園社、祇園宮と尊称されていました。まもなく承平七年(937)には、湯原から程近い車屋敷(現二本木二丁目)に遷座され、京よりお供して来た神官・僧侶・伶人等もこの神域に居住していました。

天慶九年(939)から冷泉天皇の頃まで年毎の祭祀の際には、勅使が遥々京より勅願社であった当神社に参向されるのが恒例でありました。肥後国誌によると安和二年(969)からは国司となった菅原光家が勅使も兼勤するようになってこの地に留まり、その末裔である光永家が代々に亘り勅使代としてその任に就くようになりました。勅願社というのは、天皇が国家鎮護などを祈願するよう命じた神社のことをさし、当神社は創建当初から『宝祚無窮、天下泰平、国家安全、悪魔降伏、西九守護』の勅願社として、代々天皇より篤く尊崇されておりました。

御祭神

健速須盞嗚尊(たけはやすさのおのみこと)

奇稲田姫(くしいなだひめ)

八柱御子神(やはしらのみこがみ)

天忍穂耳命 (あめのおしほみみのみこと)

天穂日命 (あめのほひのみこと)

天津日子根命 (あまつひこねのみこと)

活津日子根命 (いくつひこねのみこと)

熊野久須毘命 (くまのくすびのみこと)

多紀理毘売命 (たきりびめのみこと)

市杵島比売命 (いちきしまひめのみこと)

多岐都比売命 (たきつひめのみこと)

御神徳

厄除開運・諸事繁栄・交通安全・縁結び・家庭円満・安産・子宝・五穀豊穣・社業繁栄

右が雄楠、左が召楠楠で、男性と女性ではお参りの仕方が異なります。男性は雌楠を先に左回りに廻り、次に雄楠を右回りに回ります。女性は逆で、先に雄楠を右回りに廻り、次に雌楠を左回りに回ってから正面の階段を登って参拝します。