230.與止日女神社(よどひめじんじゃ)

佐賀県佐賀市大和町大字川上1

佐賀方面、車での神社めぐり、10社めは與止日女神社、今回最後の参拝です。計画ではもう何社か参拝する計画でしたが、武雄神社の参拝が終わった時点で5時を回っていたので、帰宅の途中にある與止日女神社に参拝して帰ることにしました。神社に着いたのが6時頃、社務所が住居を兼ねていたので、6時近くでしたが御朱印を頂くことができました。佐賀平野の終端、川添に鎮座し、落ち着きのある神社でした。

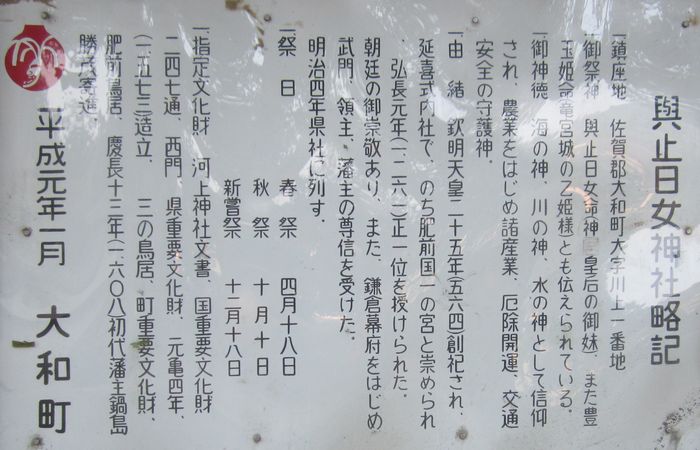

創建/由緒(ホームページより抜粋)

欽明天皇25年(564)年に創祀され、『延喜式神名帳』に記載されています。国衙(こくが:律令制度の頃の役所)との結びつきが強く、二条天皇応保の頃(1161年頃)には「肥前一宮」とされ、弘長元年(1261年)に正一位を授けられました。16世紀與止日女神社一帯は、肥前国において勢力を伸ばそうとしていた戦国大名である龍造寺隆信の軍と、山内(さんない)地方を支配していた神代勝利軍の対立の舞台となり、永禄4年(1561年)には「川上峡合戦」が起こりました。この戦は龍造寺軍が勝利し山内地方に勢力を広げました。当神社は、名勝「川上峡」に位置し、水、川、海の守護神として崇拝されています。また、蛇の妖怪(カナワ)から、ナマズが人々を守ってくださったとの言い伝えにより、当地ではナマズを神の使いとしてあがめ、食用としません。現在の社殿は文化13年(1816年)に、当時当地を治めていた鍋島家により再建されたものです。明治4年(1871年)、近代社格制度により、県社に列せられました。平成25年(2013年)、社殿及び境内が「佐賀市景観重要建造物」に指定されました。

御祭神

與止日女命 (よどひめのみこと):豊玉姫様

御神徳

海/川/水の神、農業をはじめ諸産業、厄除け開運、交通安全

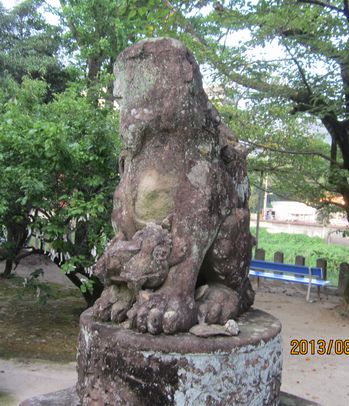

拝殿前の参道には、三対の狛犬さんがいらっしゃいました。