224.田島神社(たしまじんじゃ)

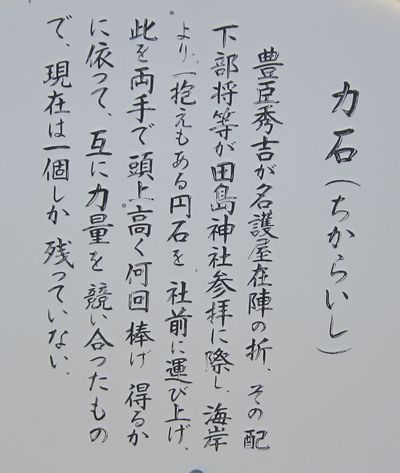

佐賀県唐津市呼子町加部島3956

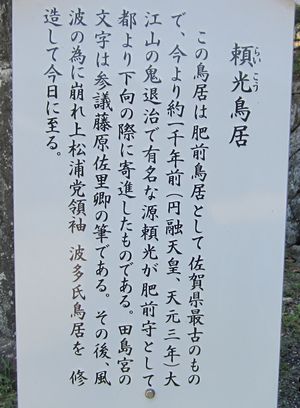

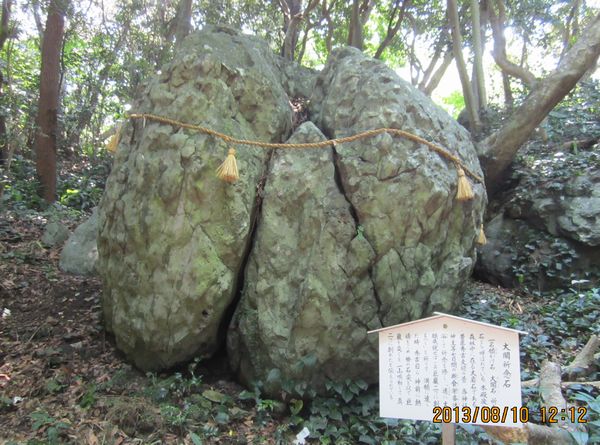

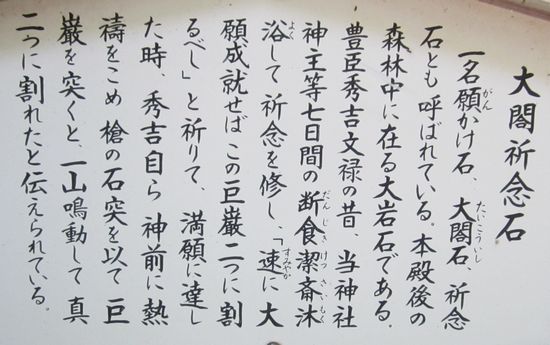

佐賀方面、車での神社めぐり4社めは田島神社です。イカで有名な唐津市呼子の呼子大橋を渡った加部島に鎮座している古い神社です。海からそのまま参道となり、急な階段を登った小高い丘の楼門の先に境内があり、さらにその先の階段を登ったところに社殿があります。拝殿の奥に本殿があるのですが、屋根が見えるだけで本殿の様子は伺い知れませんでした。拝殿の脇から裏の山に登る道があり登ってみると、太閤祈念石という大きな岩がありました。秀吉が朝鮮出兵に際し戦勝祈願をし、祈願後槍を突き立てたところ、その気力で割れたという伝説があるそうです。社務所は、海岸沿いにありましたが、残念ながら不在で御朱印はいただけませんでした。

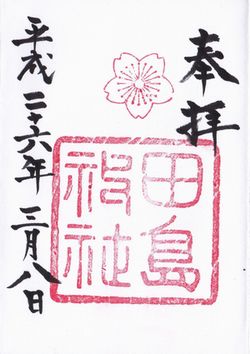

2014年3月8日(土)、半年ぶりに参拝、事前に電話で確認して御朱印を頂くことができました。帰りに呼子のイカの生き造りを食べて帰りました。コリコリでおいしかったです。

創 建(Wikipediaより)

創建は不詳。一説には弥生時代後期とされている。鎮座地の加部島はかつては「姫神の鎮座まします島」として「姫島」・「姫神島」と呼ばれていた。

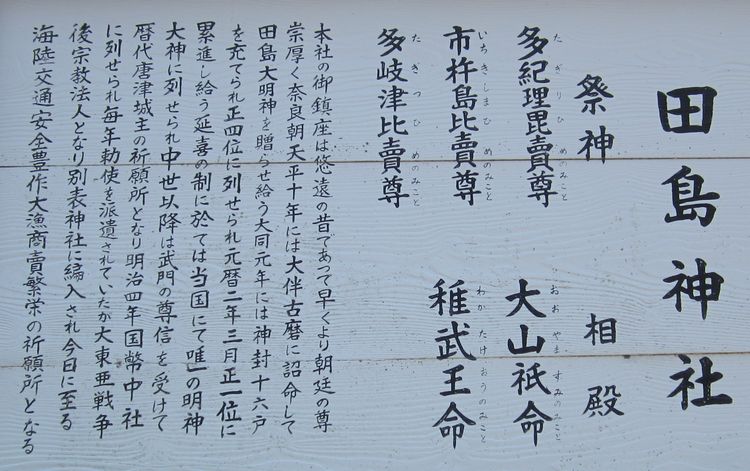

天平3年(731年)に相殿に稚武王を配祀し、天平10年(738年)に聖武天皇より大伴古麻呂に詔命があり「田島大明神」の神号を伝えに来たとされる。この天平3年を創始とする古書もある。

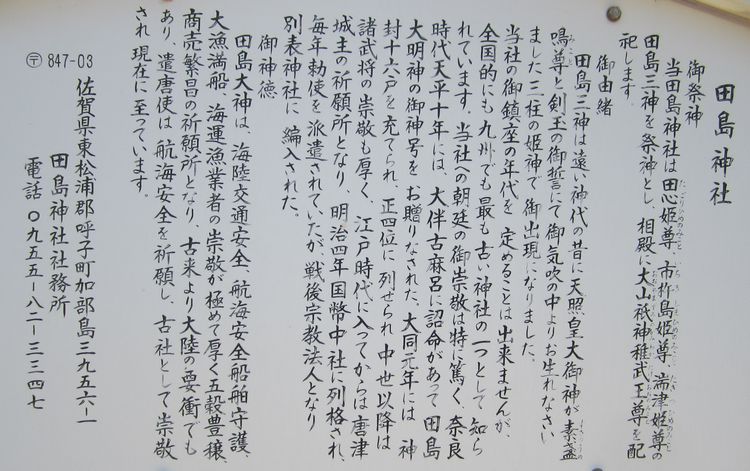

由 緒(Wikipediaより)

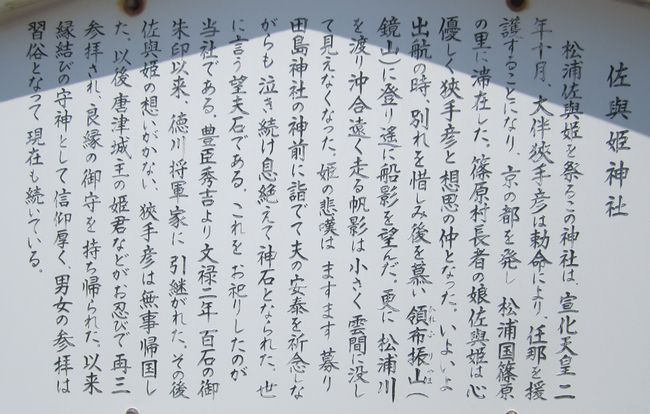

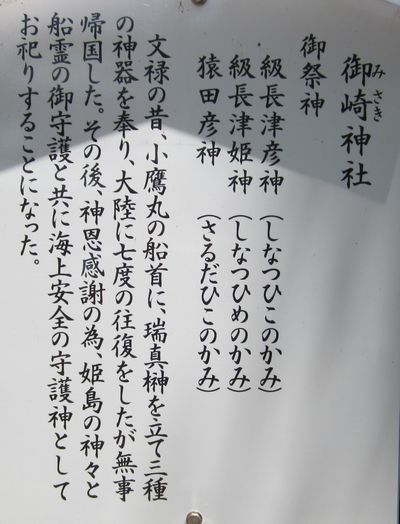

佐賀県唐津市呼子町(旧肥前国松浦郡呼子)の加部島にある神社。地域は魏志倭人伝の中で倭国本土の最初の地として登場する末盧国にあたる。大陸への最も安全な渡海ルートの要所であり、上代以来中央政府の重用を受けてきた。古代においては「田島坐神社(たじまにゐますかみのやしろ)」として記録されている。肥前国唯一の名神大社で、肥前国一之宮と見られた時代もあった。明治時代の改新による旧社格は国幣中社。現在は神社本庁の別表神社。社紋は「桜紋」。大きく分けて4種類の桜紋が境内にあるが、現在は向桜紋が御朱印に使われている。山上憶良が歌に詠んだ松浦佐用姫ゆかりの神社。宗像大社の元宮(ルーツ)ともいわれる。

主祭神

宗像三女神

田心姫尊(たごりひめのみこと)

市杵島姫尊(いちきしまひめのみこと)

湍津姫尊(たぎつひめのみこと)

相殿神

大山祇命(おおやまつみのみこと)

稚武王命(わかたけおうのみこと)日本武尊の子、仲哀天皇の弟

御神徳

海陸交通安全、船舶守護、大漁祈願、五穀豊穣、商売繁盛