215.與賀神社(よかじんじゃ)

佐賀県佐賀市与賀町2-50

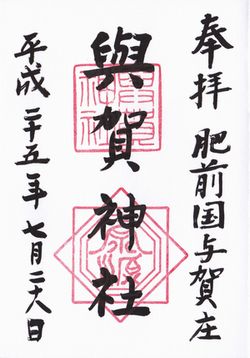

佐賀方面神社巡り、5社めは与賀神社です。佐賀城のお堀のすぐ外側に位置し、元々鍋島家の御祭神であったそうで、佐嘉神社、松原神社よりも古い神社です。樹齢1400年の大楠が歴史を物語っていました。参道の神橋、続く楼門は、鍋島家からの寄贈で重要文化財です。かつては広大な敷地を所有していたそうですが、今はその見る影もないと、ご朱印の対応してくださった神職の方が色々語ってくださいました。

創建/由緒(ホームページより抜粋)

欽明天皇二十五年(564年)に勅願造立され、鎌倉時代は「与賀庄鎮守宮」で、建暦二年(1212年)北条義時が社殿を再興、寛元3年(1245年)執権北条経時が勅により祭祀の礼式を定めたと伝えられています。

ついで、建長三年(1251年)には与賀郷の地頭であった大宰少弐資能安穏のため洪鐘一口が寄進され、永正十年(1513年)には神階一位に進められました。

室町後期に、太宰府長官であった少弐政資公は山口の大内氏に追われ佐嘉に落ち延びて来て、文明十四年(1482年)に現在の赤松町龍泰寺一帯にあった父教頼の旧館を開き与賀城を築き、当神社を鬼門の鎮守として崇敬し社殿を再興、楼門を造立し神事を修飾した。

その後、少弐氏時代から高木氏、竜造寺氏、鍋島氏にかけては、与賀郷の宗廟として領主・藩主を始め一般士民の崇敬厚く、特に鍋島氏は佐賀城の鎮守、各代の産土神社として深く尊崇され、数々の寄進をなされた。

鎌倉時代から江戸時代までは、現在の佐賀市西与賀町・東与賀町を含めた与賀荘一円、即ち佐賀城の南部・西部・北西部の地域の総鎮守宮であった。旧社格は大正14年に列せられた県社である。

鍋島藩政時代には、神事として旧与賀郷の注連元(くめもと)行列をはじめ流鏑馬、連歌、管弦等特殊なものがあった。そのなごりとして、佐賀神楽(かぐら)、獅子舞を現在伝承している。

主祭神

与止日女神(よどひめのかみ)〔=豊玉姫命(とよたまひめのみこと)〕

配祀神

八幡神 彦火々出見命(ひこほほでみのみこと)山の神、豊玉姫命の夫

住吉神 綿津見命(わたつみのみこと)海の神

乙宮神 宗像三女神(むなかたさんじょしん)海の神

印鑰神 天児屋根命(あめのこやね)祝詞の神様

応神天皇(おうじんてんのう)八幡大神、武門の神様

菅原道真公(すがわらみちざねこう)学問の神様

御神徳

豊玉姫命は神武天皇の祖母、海神の娘で龍宮城のお姫様です。海の神、山の神、水の神として広く信仰され、安産の神様です。また、武門の神様、学問・祝詞の神様が祀られており、鎮護国家・安産育児・交通安全・学問武道・殖産開運などにご神威あらたかです。