207.鏡神社(かがみじんじゃ)

佐賀県唐津市鏡1827

唐津方面神社めぐり5社めの参拝は鏡神社です。春日神社の宮司さんの奥様に車で乗せてきて頂きました。鏡山のふもとに鎮座しています。鏡山の頂上には鏡山神社がありますが、電車で来ているので徒歩で登るのは大変なため、次の期会に参拝することにしました。鏡神社には、神功皇后を祀る一の宮と藤原広嗣を祀る二の宮のふたつの社殿があります。境内入り口には3対の狛犬がありますが、1対が虎の姿をしています。住居とつながった社務所がありましたが、お留守のようで御朱印は頂けませんでした。

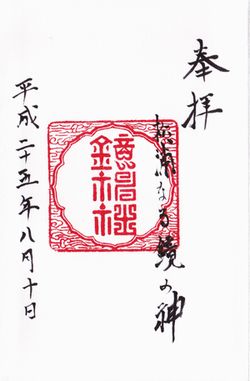

8月10日(土)佐賀方面神社めぐり(by car)の際、二度目の訪問で御朱印を頂きました。

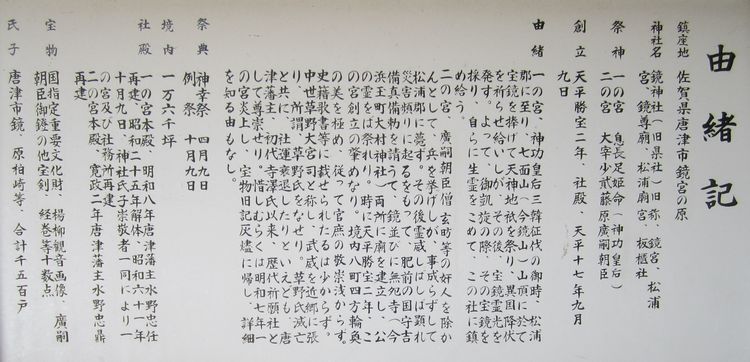

創 建

【一ノ宮】

仲哀天皇の9年(西暦200年頃)

【二ノ宮】

天平17年(西暦745年)

由 緒(ホームページより抜粋)

【一ノ宮】

宝の国・新羅に出兵するに当たり、皇后は七面山(鏡山)に登り、天神地祇を祭って戦勝祈願をしたところ、山頂に夜な夜な霊光が現れるようになりました。そして皇后は韓の国に向けて出帆しました。土地の人々は不思議に思い、皇后が凱旋した際に申し上げますと皇后は、「ここは祖神がわが軍を守ってくれたところである」と喜び、御鏡を捧げ、「わが生霊は長くこの地を鎮めよう」と言われました。これが鏡神社の由来であり、村を鏡村、山を鏡山と呼ばれるようになりました。また皇后は身ごもりながらも出兵し、帰朝後無事の応神天皇を出産されました。それゆえ、この神社は武運長久・子宝安産の神としても崇められ、境内には臨月を迎えた母の姿をした御神木もあります。

【二ノ宮】

藤原廣嗣朝臣は藤原鎌足の子、不比等の三男宇合の長男でその才能は秀で、都の人々をおどろかせておりました。しかしながら、吉備真備や僧玄昉たちによって廣嗣朝臣を大宰府に左遷されました。玄昉らの悪政は「遠の朝廷」まで聞こえ彼らを排除する為に挙兵しました。しかし、玄昉らによって謀反人に仕立てられ松浦の浜で斬首されました。廣嗣朝臣の思いは怨霊となり、都に禍をもたらすようになりました。その事を知った天皇は玄昉や真備を左遷。そして、勅命により廣嗣朝臣の霊を慰めるために二の宮の建立させ大明神の称号を賜下されました。正義を貫く意志の強さにより悪行を退散した事を称え、心願成就・悪縁退散の神様として、そして、器量良く、武道、学問、芸術、陰陽道など、あらゆる分野においてその才能は秀でていたといわれることにより、文武両道・歌舞音曲の神様としても崇められております。

御祭神

【一ノ宮】

息長足姫命(おきながたらしひめのみこと:神功皇后)

【二ノ宮】

藤原廣嗣朝臣(ふじわらひろつぐあそん)

御神徳

【一ノ宮】

武運長久・勝運・開運・聖母・子宝・安産

【二ノ宮】

文武両道・魔除け・悪縁退散・心願成就・歌舞音曲

左側の狛虎さんの目が付けまつげをしているようで、なまめかしくありませんか?

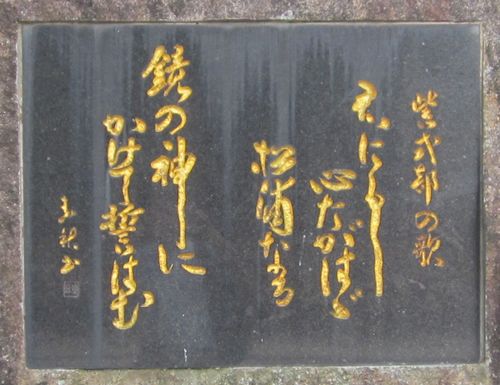

源氏物語第22帖「玉鬘」にて鏡神社が物語の舞台となります。玉鬘は幼少の頃を鏡神社で過ごし、その美しさから求婚者が多く、玉鬘への愛の深さを詠まれた歌に「君にもし心たがはば松浦なる鏡の神にかけてちかわむ」とあります。都に戻った玉鬘は光源氏の寵愛を受け、物語の中でも随一幸せになれたヒロインであり、「玉鬘」より「真木柱」までの10帖は玉鬘10帖とも呼ばれ、源氏物語の中でもドラマティックで大変人気の有る部分です。

(ホームページより)

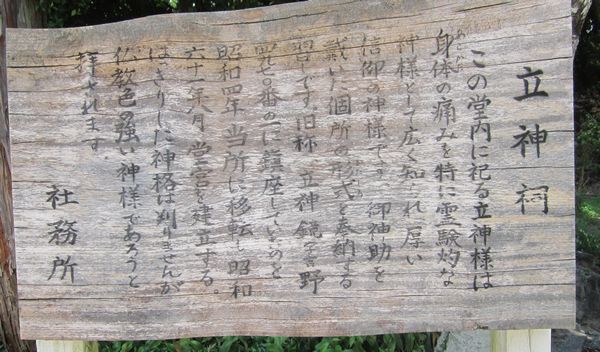

詞内に祭ってある立神様は、心身の痛みを癒す神として古くから信仰を集めてきました。本来の病気治癒の方法は、神助をいただくための形代を奉納するのが習わしです。立神様はもともと鏡地区の他の場所に鎮座していましたが、昭和4(1929)年に当社に移転。昭和61(1986)年8月に祠を建立し、そこに安置されるようになりました。

(ホームページより)

二ノ宮に向かって左手には、ひっそりとたたずむ楠がございます。その姿はまるで臨月を迎えた女性のような姿をしております。一ノ宮の御祭神である神功皇后が宝の国・新羅に出兵する際に、皇后は身ごもりながらも出兵したと伝えられており、帰朝後無事に応神天皇を出産されました。この楠はその御神徳を受け、臨月を迎えた母の姿に育ち、子宝・安産・夫婦円満の御利益があるとされ、皆様に親しまれております。

(ホームページより)

一ノ宮(神功皇后)と二ノ宮(藤原廣嗣)を対等に扱っているところがおもしろく、珍しく感じました。