204.塩屋神社(しおやじんじゃ)

佐賀県唐津市高島881-2

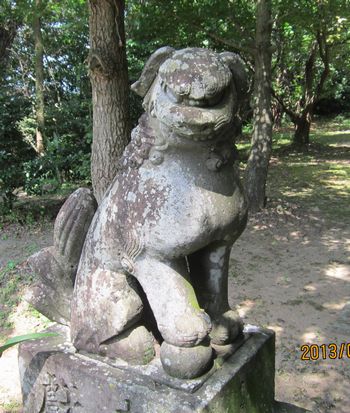

唐津神社めぐり、2社めは、宝当神社のある高島に鎮座している塩屋神社。宝当神社で御朱印を書いてもらっている間に参拝しました。高島山のふもとに鎮座し、宝当神社の祭神である野崎壱岐守綱吉が建立したのだそうです。社殿は近代的な建物になっていました。

創建/由緒(ホームページより抜粋)

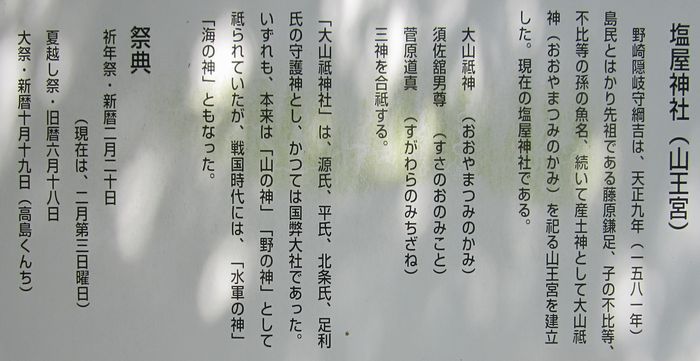

ここ高島の氏神様です。宝当神社の御祭神でもあります野崎隠岐守綱吉尊は、天正九年(一五八一)島民と相談の上、綱吉の祖先である藤原鎌足、その子不比等、不比等の孫の魚名を御祭神とした御宮を建立し、続いて産土神として大山祗大神をお合祀した。

また明治四十年頃、天満神社の菅原道真を合祀したものが現在の塩屋神社である。主祭神である大山祗大神はもともとすべての山々の精霊を総轄支配し給う神でありましたが、戦国時代には瀬戸内海の水軍の将であった河野氏が大山祗神社(愛媛県に鎮座)を氏神として尊崇することにより『水軍の神』、瀬戸内海の交通文化にかかわる人々によって海上守護神即ち『海の神』として篤い信仰を集めてまいりましたまた、大山祗大神はテンソンニニギノミコトが降臨に際し皇妃として迎えられた木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)の父にあたり、木花開耶姫命が彦火火出見命(ひこほぼでみのみこと)を御産みになったとき大いに喜び酒を造り神々に奉ったとされ、このことが酒造の祖神として崇敬されている。

このように大神祗大神は、山・野・海・酒造の守護神、あらゆる産業の神、産土神として全国各地に勧請されたのである。

御祭神

大山祗大神(おおやまつみのおおかみ)

須佐之男命(すさのおのみこと)

菅原道真命(すがわらのみちざねのみこと)

藤原鎌足命(ふじわらのかまたりのみこと)

藤原不比等命(ふじわらのふひとのみこと)

藤原魚名命(ふじわらのうおなのみこと)

御神徳

山の神、野の神、水軍の神、海の神