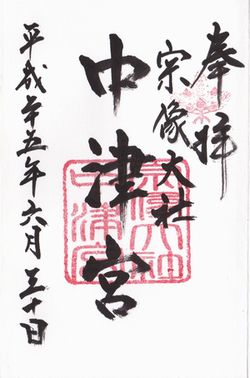

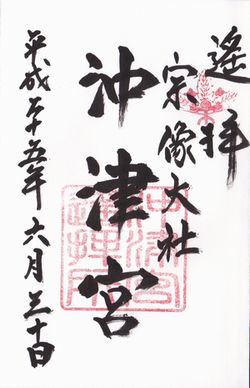

202.宗像大社中津宮(むなかたたいしゃなかつみや)

福岡県宗像市大島1811

宗像市大島に鎮座する宗像大社中津宮への参拝です。まずは辺津宮へ寄ってからが礼儀と2回めの参拝、前回行くことができなかった高宮祭場を参拝し、ふたつめの御朱印も頂きました。神港ターミナルから「しおかぜ」で大島へ(550円)、大島の渡船ターミナルを出たところに、大島の観光名所をめぐる無料観光バスが止まっていたので乗ってみることに。沖津宮遥拝所のそばを通り、砲台跡、御嶽神社、中津宮を巡る約1時間半のバスツアーです。沖津宮遥拝所に寄らなかったのは残念でしたが、短時間で大島の観光地を巡ることができました。中津宮では、時間がなくて御朱印をもらって写真をとるのがせいいっぱいで、天ノ真名井や織女神社、牽牛神社には行くことができませんでした。バスツアーの参加者に御朱印を頂く娘さん親子がおられ、英彦山で購入した御朱印帳を持っておられました。まだ始めたばかりとのことです。ここで沖津宮の御朱印も頂くことができたのはうれしかったです。帰りはフェリー「おおしま」にのって帰りました。

創 建

具体的な創建時期は不明ですが、御嶽山山頂の祭祀遺跡に遡ります。麓の中津宮が創建されたのは、8世紀創作された「古事記」「日本書紀」の記述から、その頃と推測されます。

由 緒

宗像大社は、日本神話に登場する日本最古の神社の一つです。御祭神は、天照大神の三女神で、沖津宮、中津宮、辺津宮にそれぞれ祀られ、この三宮を総称して、宗像大社といいます。

『日本書紀(720年)』には、天照大神から宗像三女神へ「歴代天皇をお助けすれば、歴代天皇が祀るでしょう」という言葉が残されています。これは宗像が日本における最初の国際港であったため、海外との外交、貿易、国防的な機能を果たせば、天皇が祀るとされ、それは沖ノ島から出土した約八万点の国宝からも国家祭祀の痕跡が裏付けています。

国家祭祀とは、天皇の遣い、勅使(ちょくし)が現地に赴いて、祭りをするというものですが、宗像における国家祭祀は出土した国宝の品々から、かなり大規模ではなかったかと推測されています。沖ノ島の出土品は四世紀から九世紀のものが多く、その間、国家祭祀がどの程度行われたかは明確ではありませんが、古い記録などからも天皇の勅使が宗像に遣わされたことを知ることができます。

御祭神

湍津姫神(たぎつひめのかみ)

御神徳

交通安全・初宮参り・七五三・厄除け など