200.日佐住吉神社(ひさすみよしじんじゃ)

福岡県福岡市南区日佐1丁目

福岡市南区にある日佐住吉神社に参拝してきました。御朱印を頂けるかどうか分かりませんでしたが、ホームページがあるのでもしかしてと出かけたのですが、やはり社務所はなく頂けませんでした。でも神社は歴史がありりっぱなものでした。ホームページは今は閉鎖されています。

創 建

宣化天皇の御宇(五三六年)前後

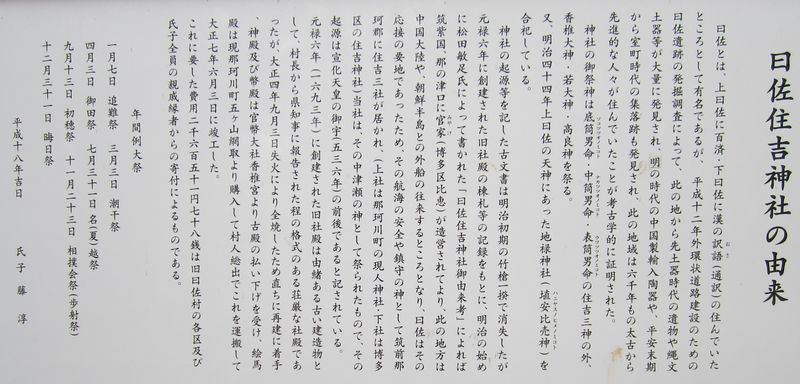

由 緒(掲示板より)

曰佐とは、上曰佐に百済・下曰佐に漢の訳語(通訳)の住んでいたところとして有名であるが、平成十二年外環状道路建設のための曰佐遺跡の発掘調査によって、此の地から先土器時代の遺物や縄文土器等が大量に発見され、明の時代の中国製輸入陶器や、平安末期から室町時代の集落跡も発見され、此の地域は六千年もの太古から先進的な人々が住んでいたことが考古学的に証明された。

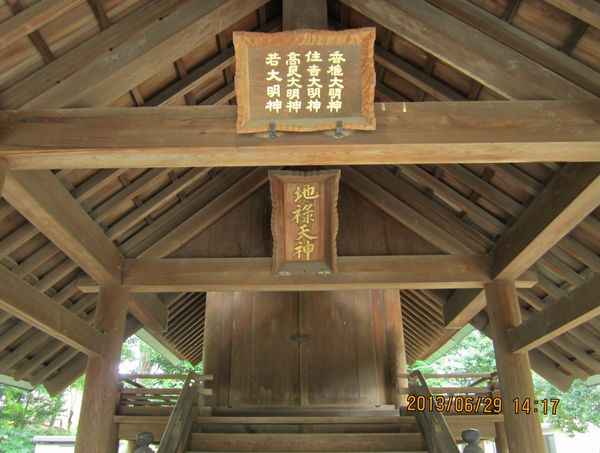

神社の御祭神は底筒男命・中筒男命・表筒男命の住吉三神の外、香椎大神・若大神・高良神を祭る。

又、明治四十四年上曰佐の天神にあった地禄神社(埴安比売神)を合祀している。

神社の起源等を記した古文書は明治初期の竹槍一揆で焼失したが元禄六年に創建された旧社殿の棟札等の記録をもとに、明治の始めに松田敏足氏によって書かれた「曰佐住吉神社御由来考」によれば筑紫国、那の津口に官家(博多区比恵)が造営されてより、此の地方は中国大陸や、朝鮮半島との外船の往来するところとなり、曰佐はその応接の要地であったため、その航海の安全や鎮守の神として筑前那珂郡に住吉三社が居かれ、(上社は那珂川町の現人神社・下社は博多区の住吉神社)当社は、その中津瀬の神として祭られたもので、その起源は宣化天皇の御宇(五三六年)の前後であると記されている。

元禄六年(一六九三年)に創建された旧社殿は由緒ある古い建造物として、村長から県知事に報告された程の格式のある荘厳な社殿であったが、大正四年九月三日失火により全焼したため直ちに再建に着手、神殿及び幣殿は官幣大社香椎宮より古殿の払い下げを受け、絵馬殿は現那珂川町五ヶ山綱取より購入して村人総出でこれを運搬して大正七年六月三日に竣工した。

これに要した費用二千六百五十一円七十八銭は旧曰佐村の各区及び氏子全員の親戚縁者からの寄附によるものである。

御祭神

住吉三神(すみよしさんしん)

底筒男命(そこつつおのみこと)

中筒男命(なかつつおのみこと)

表筒男命(うわつつおのみこと)

香椎大神(かしいのおおかみ)

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)

神功皇后(じんぐうこうごう)

應神天皇(おうじんてんおう)

若大神(わかのおおかみ)

高良神(こうらのかみ)

埴安比売神(はにやすびめのかみ)

御神徳

国家安泰、厄除け、開運招福、五穀豊穣、畜産振興、子孫繁栄、夫婦円満

由来に記載された御祭神と微妙に表現が違っています。

この絵馬伝は、大正時代、現在の那珂川町から村人総出で運んだとのことです。