179.東大野八幡神社(ひがしおおのはちまんじんじゃ)

福岡県北九州市小倉南区大字石原町467

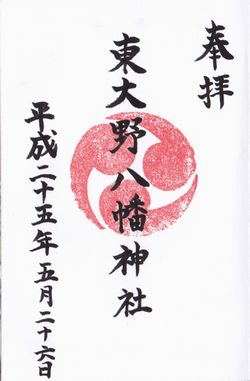

北九州への神社めぐり4回めになります。小倉南区、日田彦山線の石原町駅から鉄鋼関連の工業団地を抜けた先に鎮座していました。鳥居を抜けて参道を進むと、檜林となり、まっすぐ伸びた参道と天に延びた檜とが美しい情景を作っていました。拝殿は白壁で、本殿は拝殿から離れて建てられていました。社務所のインターホンで御朱印をお願いすると、女性の声で少々お待ちください、との返事があり、少し待っていると、参道のそばにあった宮司さん宅から奥様と思われる方が、車でやってきて御朱印を書いて下さいました。とても雰囲気のいい神社でした。

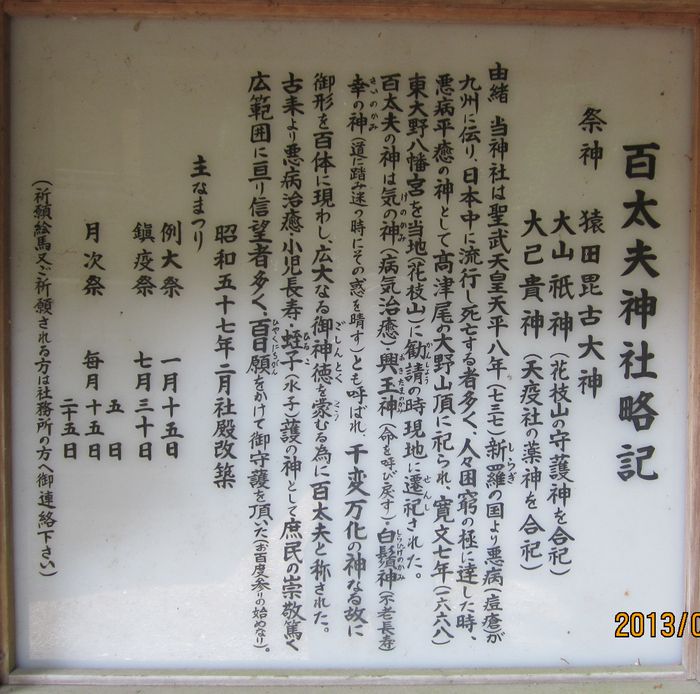

創建/由緒(ホームページより抜粋)

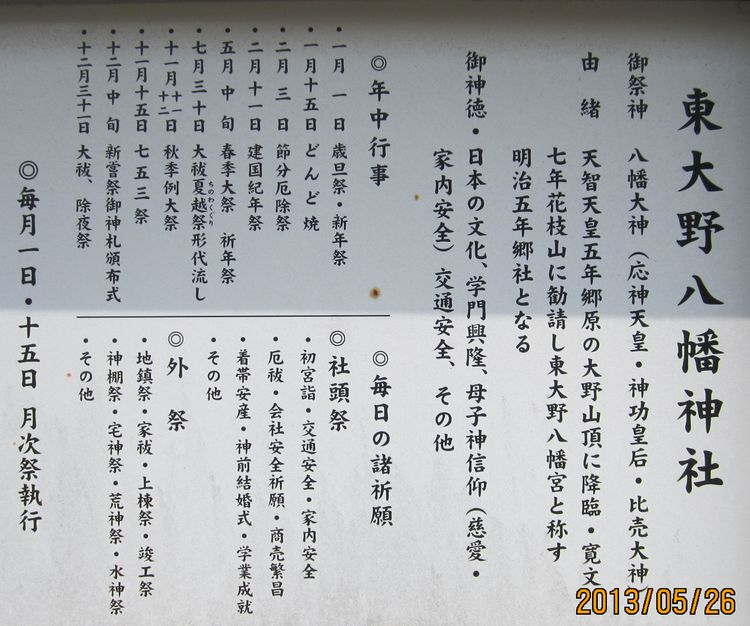

社記によれば、天智天皇五年(666年)二月に高津尾の里降原(現在の郷原)影向石に八幡大神の神霊(みたま)が出顕。「吾は廣旗八旗神なり」と宮崎守明に神託したとも云われています。

その後、養老四年(720年)秋、始めて放生会(ほうじょうえ)あり、大宮司並びに次官十二名供奉云々とあるを以て、当時社頭が盛大で在ったと考えられます。

天喜三年(1055年)、社殿を山本村沼に遷し、沼宮と称されました。享禄五年(1523年)、大友氏の兵火に遭い、社殿を悉く焼失しましたが、天文五年(1536年)、大内氏が社殿を再建しました。その後、東西大野郷十六ヶ村の産土神となりました。同年八月大野山上に鎮座大野八幡宮と称し、大野郷(東谷、中谷の全村及び合馬、田代17ヶ村)の産土(うぶすな)神と崇む。

寛文七年(1667年)丁未(ひのとひつじ)衆庶の崇敬によって、現在地花枝山に社殿を建立勧請せられ、以来東大野八幡神社と称し、東谷十ヶ村の産土神と崇められ、また寛延二年(1749年)二月二十日、小倉城主小笠原忠基公が奉幣し、里人に社殿再建を命じられました。その後小森手長大社となり、明治五年郷社となりました。

御祭神

八幡大神

応神天皇:品陀和気命(ホムダワケノミコト)

神功皇后:息長帯姫命(オキナガタラシヒメノミコト)

宗像三姫命:比売大神(ヒメノオオカミ)

多紀理姫命(タキリヒメノミコト)

多岐都姫命(タギツヒメノミコト)

市寸島姫命(イチキシマヒメノミコト)

御神徳

子授け・子宝・安産・受験・勝負事・交通安全

大変高いところに鎮座して参拝者を見下ろしていました。