178.現人神社(あらびとじんじゃ)

福岡県筑紫郡那珂川町仲3丁目7-8

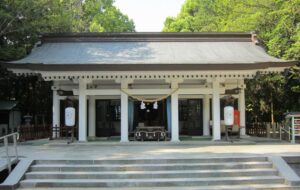

新幹線で博多南駅へ、新幹線ではありますが、博多南駅は那珂川町のために作られたローカル線の駅と言ってよいでしょう。現人神社は、非常に古い神社のようで、住吉三神を祀る住吉神社の本宮にあたるそうです。イザナギノミコトが那珂川で禊ぎを行い、その時に生まれた住吉三神が祀られていて、神功皇后が三韓征伐の際、住吉三神が現人(あらびと)となって現れて助けてくれたことから、この社に「現人大明神」の称号を与えたとのことです。

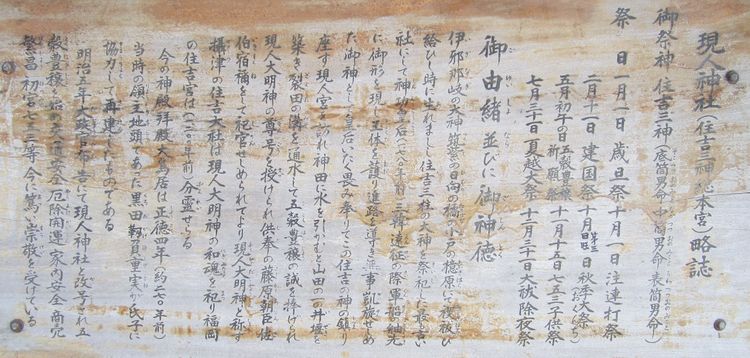

創建/由緒(ホームページより抜粋)

神代の昔、イザナギノミコトは西隈の那珂川のほとりの立花木(現人神社のすぐそば)で禊を行ったと著名な国学者・青柳種信は、「筑前国続風土記拾遺」の中で考察しています。古代の海岸線は現在よりもかなり内陸に入れ込んでおり、弥生時代には福岡市内のほとんどが海中だったと九州大学名誉教授山崎光夫博士も唱えております。

これらのことから、イザナギノミコトが禊を行ったのは那珂川であり、住吉三神がうまれたのは現人神社のすぐ傍だったと理解できます。遙か昔から住吉三神は、この現人神社の地にお祀りされていました。

1800年前の仲哀天皇の御世に神功皇后が大陸遠征されたときには、住吉三神が「人の姿になって現れ」嵐をしずめ、水先案内をしました。嵐がしずまった海を渡り、無事に大陸遠征を果たした神功皇后は、神恩に感謝し、祈請(うけい)によって当地をお知りになりました。神功皇后は、「人として姿を現した」ことから住吉三神を「現人神」と呼び、那珂川の水を引いて神田を潤し五穀豊穣を祈念して、「現人大明神」の尊号を授けられました。

平安時代になると、朝廷より派遣された大蔵原田氏、少弐氏により尊崇を受け、広大な境内を有し繁栄を極めました。博多の住吉神社とともに、後白河院領として広大な領地を有していたのです。

約900年前の寿永年間、太宰少弐原田種直が岩戸河内(那珂川市安徳)に館を設けた頃より、現人神社は岩戸郷二十三ヶ村(那珂川市)の総社として仰ぎ奉られました。

約400年前の戦国時代(天正十四年)、島津軍との戦乱のため現人神社も戦火を蒙りました。社殿・神宝・古文書・縁起がことごとく焼失し、社人三十余名も戦乱に命を落としました。佐伯刑部の跡取り・松千代(当時7歳)が一人だけ生き残り、祀官を継ぎ今に至ります。

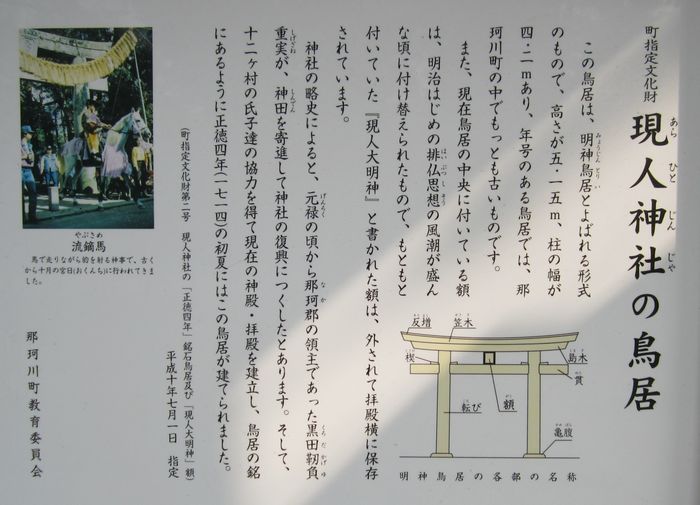

300年前の元禄年間、当時の地頭であった黒田靭負重実のもとで、村人が現人神社の復興を図り、現在の神殿が再建されます。正徳四年(1714年)には石の鳥居が奉納されます。

明治五年には、太政官布告により現在の現人神社に改称されました。

主祭神

住吉三神

底筒男命(そこつつをのみこと)

中筒男命(なかつつをのみこと)

表筒男命(うわつつをのみこと)

相殿神

神功皇后(じんぐうこうごう:息長足姫命)

級長津彦命(しなつひこのみこと)

級長戸辺命(しなとべのみこと)

御神徳

仕事運の神様 工事安全 天地鎮護 事業繁栄 五穀豊穣 安産 家運隆昌

右側の狛犬さんの口の中の玉は取り出せませんでした。おそらく、口の中で削ったのでしょう。